|

Geschlechterkrieg

- Geschlechtersieg

Victor

und Victoria Trimondi

Die Hochzeit von Sonne und Mond

Mozarts Zauberflöte und der Krieg der

Geschlechter

Mozarts Zauberflöte, von Goethe als

„öffentliches Geheimnis“ bezeichnet, hat den Geschlechterkampf, die

Geschlechterliebe und die Metaphysik der Geschlechter zum Inhalt. Drei

Paare bestimmen den Handlungsablauf. Auf der körperlich sinnlichen Ebene:

Papageno und Papagena. Auf der seelischen Ebene: Tamino und Pamina und auf

der metaphysischen Ebene: Sarastro und die Königin der Nacht. Auf der

sinnlichen und seelischen Ebene finden eine Versöhnung und eine Vereinigung

statt. Auf der metaphysischen Ebene wird der Konflikt zwischen Sarastro und

der Königin der Nacht nicht behoben. Es kommt zu einer Vernichtung der

Nacht-Göttin. Ihre Vereinigung wäre einer kosmischen Revolution

gleichgekommen und wahrscheinlich lag das auch in Mozarts Absicht.

Jahrtausende alte Barrieren wären eingerissen worden, die Urkräfte des

Universums Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Gott und Göttin - alle

Gegensätze der Welt hätten sich vereint. Eine neue Religion wäre

entstanden, die besagt, dass die Liebe zwischen Mann und Frau die

Metaphysik bestimmt und nicht umgekehrt wie in den Freimaurerbünden, wo die

Liebe einer pariarchalen Metaphysik untergeordnet wird.

Wolfgang Amadeus Mozarts vollendete seine

letzte und bekannteste Oper, die Zauberflöte, kurz vor seinem frühen

Tode (1791). Viele sehen in diesem Stück das Testament des Komponisten an

die Nachwelt.

Mozart und der Librettist der Zauberflöte, Emanuel Schikaneder,

waren Freimaurer. Der Komponist zählte zu den Mitgliedern der Wiener Loge

"Zur Wohltätigkeit". Bis heute gilt bei den Logenbrüdern die Zauberflöte

als das "Hohelied der Freimaurerei". Der festliche "Marsch

der Priester" aus der Oper erklingt meist als Empfangsmusik beim

Einzug der Hohen Würdenträger bei einer feierlichen Logensitzung. Die Zauberflöte

ist jedoch nicht der einzige Beitrag Mozarts zur Verherrlichung seines

Ordens. Weitere Musikstücke

von ihm, die in den Logen erklingen, sind: "Zur Eröffnung der Loge" - "Gesellenreise" - "Die

ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfers ehrt" - "Die Seele des Weltalls" -

"Maurerische Trauermusik"

- "Zum Schluss der Loge".

Die Zauberflöte, von Goethe als

„öffentliches Geheimnis“ bezeichnet, hat den Geschlechterkampf, die

Geschlechterliebe und die Metaphysik der Geschlechter zum Inhalt. Drei

Paare bestimmen den Handlungsablauf. Auf der körperlich sinnlichen Ebene:

Papageno und Papagena. Auf der seelischen Ebene: Tamino und Pamina und auf

der geistigen Ebene: Sarastro und die Königin der Nacht.

Mit Recht wird das Stück von den Zuschauern

als die Apotheose menschlicher Liebe von Mann und Frau erlebt. Tamino und

Pamina bestehen alle Hindernisse, die man ihrer Vereinigung in den Weg

legt. Das Duett von Pamina und Papageno verkündet, dass eine solch tiefe

Liebe die Macht hat, Menschen zu vergöttlichen: „Mann und Weib, Weib und

Mann, reichen an die Gottheit an.“ - „Dies bedeutet ein Vielfaches:

unter anderem, dass sich in Mann und Weib gleichermaßen die Gottheit

abbildet und dass beider Wesen sich nicht im Hiesigen und Sinnlichen

begrenzt, auch wenn es vorerst daran gebunden ist, sondern dass es – weil

von dort herstammend – bis in die Sphäre des Göttlichen reicht.“ – schreibt

der Symbolforscher Alfons Rosenberg in seiner Deutung der Oper.(1) Aber es

geht in der Zauberflöte auch um Macht, insbesondere auch um spirituelle

Macht, um die Machtstruktur in den Freimaurerlogen.

Sarastro, der Hohepriester der Sonne, besiegt

die Königin der Nacht, verdammt sie als das Prinzip des Bösen, verweigert

ihr jeglichen Zugang zum Sonnenheiligtum und regiert dort mit seinem Kollegium

mit absolutem Herrschaftsanspruch. Die Frau ist von den diesen

Männer-Mysterien ausgeschlossen. Auch der in der Oper nachgezeichnete

Initiationsweg des Haupthelden Tamino verläuft nach dem bekannten

patriarchalen Muster ab: von der Dunkelheit ins Licht, aus den Fängen der

Großen Mutter an die Brust des Sonnenvaters, durch die verschlingende

weibliche prima materia hin

zum männlichen Stein der Weisen.

Trotz

dieser Eindeutigkeit im Handlungsablaut, der ganz und gar der

freimaurerischen Doktrin entspricht, zeigt der Text nach dem ersten Akt

eine erhebliche Bruchstelle, die sich vor allem in einem radikalen

Charakterwandel Sarastros und der Nachtkönigin ausdrückt. Mozart. versetzt

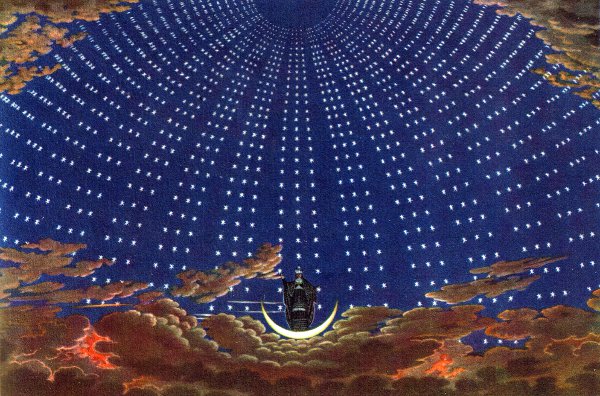

uns gleich im ersten Aufzug in die Welt ägyptischer Mysterien. Auf die Bühne

tritt gewaltig und Ehrfurcht gebietend die "sternenflammende

Königin der Nacht". In Friedrich Schinkels berühmtem Bühnenbild

zum ersten Akt erkennen wir die Größe und Glorie, die von Herrscherin des

Sternenhimmels ausstrahlt. Erinnerungen an die mächtige ägyptische Göttin

Nuit, die das Himmelsgewölbe symbolisiert werden wach.

Karl Friedrich Schinkels Bühnenbild zur Zauberflöte (1816)

Aus

einem Klagegesang erfahren wir, dass der Tyrann Sarastro ihre geliebte

Tochter Pamina entführt habe. Der Zuschauer denkt unwillkürlich an das

trauernde Bildnis der Demeter aus der griechischen Mythologie, die ihre zarte

Tochter Persephone/Kore an Hades, den grausamen Mädchenräuber und Herrn der

Unterwelt, verlieren musste. Ebenso wie dieser erscheint uns Sarastro als

ein Unhold, der die Liebeseinheit zwischen Mutter und Tochter zerschneidet.

Er benutzt für seine "schwarzen Ziele" einen schrecklich

anzusehenden Mohren mit dem Namen Monostatus. Die herzzerreißende

Demeter-Klage der Nachtgöttin erklingt:

Zum Leiden bin ich

auserkoren,

Denn meine Tochter

fehlet mir.

Ein Bösewicht

entfloh mit ihr:

Noch seh’ ich ihr

Zittern

Mit bangem

Erschüttern,

Ihr ängstliches

Beben,

Ihr schüchternes

Streben.

So wehklagt die beraubte und gekränkte

Mutter, schreit nach Rache und findet in ihrer Not Tamino, den jugendlichen

Helden, der, nachdem er ein Bild der schönen Pamina gesehen und sich in sie

verliebt hat, bereit ist, jeglicher Gefahr zu trotzen, um die Tochter der

Nachtkönigin zu befreien. Im Sinne dieses ersten Handlungsstrangs erwartet

nun der Zuschauer die Heimführung von Pamina/Persephone, die Bestrafung des

bösen Mädchenräubers Sarastro und die Hochzeit der beiden Geliebten.

Insbesondere deswegen, weil bisher kein Makel an der bedauernswerten

Nachtkönigin festzustellen ist. Auch die Musik lässt nichts von einem

Zwiespalt in ihrem Charakter ahnen. Die Mondgöttin zeigt Adel und Größe,

ihre Zauberinstrumente Flöte und Glocke erklingen in den schönsten Tönen

und die drei Damen, von denen sie sich vertreten lässt, berücken durch

ihren Charme und handeln mit größter Hilfsbereitschaft.

Aber alles kommt ganz anders! Ein völlig

neuer Handlungsfaden weiter wird gesponnen, der vom ägyptisch-griechischen

Zaubermärchen fortführt und die Initiation in einen freimaurerischen

Männermysterienbund zum Gegenstand hat. Sarastro erscheint nun im zweiten

Aufzug als der Hohepriester der dreisonnigen Gottheit, damit als

ägyptischer Hermes Trismegistos (Hermes der Dreimalgroße). Ein leuchtender

Sonnentempel hat die Nachtsphäre verdrängt und glänzt als kosmisches

Zentrum inmitten des Geschehens. In diesen "Heil'gen Hallen kennt

man die Rache nicht!", erfährt der Zuschauer. Doch sobald man die

Schwelle des Sonnentempels nach draußen hin überschritten hat, wird

erbarmungslos gerächt. Der Racheverzicht in den Heil’gen Hallen hat sich jetzt ins pure Gegenteil verkehrt,

wenn Sarastro entschlossen zur geraubten Pamina spricht: "Allein,

du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche.“

Diese hat sich zum Erstaunen des Publikums

jetzt voll und ganz verändert. Anstatt der noblen Nachtkönigin des ersten

Aufzugs, die um den Raub ihrer Tochter trauert, erschreckt uns jetzt eine

von Machtgier verzehrte Mordhexe, die den glänzenden Sarastro lieber heute

als morgen zur Strecke bringen möchte, um das Insignum seiner Macht, den

"Mächtigen Sonnenkreis", dessen magisches Abbild er auf

seiner Priesterbrust trägt, an sich zu reißen. Sie ist herrisch,

selbstsüchtig, intrigant und böse. Aus der würdevollen Demeter ist eine

lechzende Hekate geworden eine Unterweltsgöttin, eine „schwarze, mit

Totenschädeln bekränzte und Blut trinkende, furchtbare Kali.“ – schreibt

Alfons Rosenberg. (2) Sie erscheint als Herrin der Destruktion („Tod und

Verzweiflung flammt um mich her“) und als Erynnie („Der Hölle Rache

kocht in meinem Herzen“).

In der Sonne liegt die Macht, wer sie

besitzt, beherrscht die Welt - dieser bei Hermetikern, Alchemisten und

Freimaurern bekannte Lockruf ertönt auch in der Zauberflöte. Schon am

Totenbett von Sarastros Vorgänger, dem Gatten der Nachtkönigin, hat diese

nach der Sonnenmacht greifen wollen. Die Bitte, ihr den glänzenden Kreis zu

übertragen, lehnte ihr Mann jedoch schroff ab: „Weib, meine letzte

Stunde ist da – alle Schätze, so ich allein besaß, sind dein und deiner

Tochter. Aber der alles verzehrende Sonnenkreis ist den Geweihten bestimmt.

Sarastro wird ihn männlich verwalten, wie ich bisher. Und nun kein

Wort weiter, forsche nicht nach Wesen, die dem weiblichen Geiste

unbegreiflich sind. Deine Pflicht ist, dich und deine Tochter der Führung

weiser Männer zu überlassen." Die Sonnenmacht soll nicht in die

Hände der Frau fallen; die (männliche) Sonne soll sich aber ebenso wenig

die Macht mit den Mondkräften teilen, sondern will zum Alleinherrscher über

das Universum werden.

Deswegen befiehlt ihr sterbender Gatte der

Nachtkönigin, sich bedingungslos der Vorherrschaft der Sonnenpriester zu

unterwerfen. Das muss ihr, da sie als Nacht- und Mondgöttin die weibliche

Seite des Universums repräsentiert, wie Hohn geklungen haben. Das Drama ist

nun eröffnet, von einer Teilung der Macht ist keine Rede mehr. Der Krieg

der Geschlechter auf höchster Ebene ist eröffnet. Auch die stolze Königin

will nun alleine herrschen. “Als Herrin des Mondes, des nächtlichen Reiches

und der weiblichen Fruchtbarkeit, wollte sie auch noch über die geistigen,

zeugenden Sonnenkräfte verfügen, das will sagen, die Weltherrschaft an sich

reißen.“ – meint Alfons Rosenberg, ohne jedoch zu erwähnen, dass sich die

Priester des „alles verzehrenden Sonnekreises“ ebenfalls die

Weltherrschaft anmaßen und die Kräfte des Mondes vernichten wollten.(3)

Rosenberg sieht denn auch im Kampf zwischen Sarastro und der Nachtkönigin

eine Wiederholung des babylonischen Urmythos, in dem der Lichtgott Marduk

und seine (Urgroßmutter) Tiamat in Stücke schlägt und „dadurch der

Herrschaft der Finsternis ein Ende bereitet.“ Der Tod eines weiblichen

Monsters führt zur Errichtung eines neuen Äons, das patriarchalen Gesetzen

folgt. Marduk „bringt solchermaßen

die lichte, schön gestaltete Welt hervor. Sein Lohn sind die

Schicksalstafeln, die er auf der Brust trägt, und die Huldigung der Götter

vor ihm, dem All-Gott. – Der [babylonische] König vertrat den Lichtgott; er

wurde jeweils in der Zeitenwende dessen Hoherpriester. Im Hohenpriester

zeigt sich der Gott; er handelt für diesen, als ob er der Gott selber wäre

– dies ist ein Grundgesetz jeglichen Kultes und der Riten.“ (4) Das gilt auch für den Sonnenpriester

Srarastro.

Er ist der „oberste Führer des

Weisheitsbundes“ - „der der Mysterien Kundige“ - „Inhaber der herrschenden Autorität“

- „Herr der Wahrheit“ - „Mittler von Lebenskraft und von

Charismen“ - „So steht in Sarastro das Urbild der ‚großen Vaters’, mit

all seiner Kraft, Weisheit, Verantwortung und schöpferischen Phantasie vor

uns als Licht umflossene, ragende Gestalt göttlicher kosmischer und

menschlicher Allväterlichkeit, ein Garant der Würde und der Freiheit der Menschen.“

(5) und ein „Wächterengel“, der die Verbindung des Sonnen- und Mondtempels

entschieden verhindern will. Er gleicht insofern der Nachtkönigin. In ihrer

Unversöhnlichkeit stehen sich die beiden Urkräfte, Gott und Göttin,

gegenüber.

Um des „alles verzehrenden Sonnenkreises“

habhaft zu werden, vergisst die Nachkönigin ihre frühere Mutterliebe und

benutzt auf schändliche Weise ihre eigene, von Sarastro geraubte Tochter

Pamina. Sie soll die Mordtat an dem Hohenpriester vollziehen. ."Siehst

du hier diesen Stahl", spricht die Mutter zu ihr, "er ist

für Sarastro geschliffen - Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis

mir überliefern." Der Urhass der verhassten Nacht auf den gelobten

Tag, der verachteten Dunkelheit auf das glorifizierte Licht, des hässlichen

Drachen auf den schönen Lichthelden, des fahlen Mondes auf die glänzende

Sonne, der erniedrigten Frau auf den triumphierenden Mann steigert sich bis

zum Crescendo, als die Königin aufschreit:

Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen

Tod und Verzweiflung flammt um mich her

Hört Rachegötter - hört der Mutter Schwur!"

Alles spitzt sich jetzt auf ein dramatisches

Ende zu, auf das hin sich die Kräfte der Dunkelheit zur letzten Schlacht

gruppieren. Die charmanten Damen des ersten Aufzuges haben sich in giftige

Gorgonen verwandelt. Der schwarze Monostatus, zu Beginn noch im Dienste

Sarastros, wechselt die Fronten und wird zu einem gehorsamen Instrument der

der Rachegöttin. Es gelingt den Nachtgeschöpfen, in den Vorhof des

Sonnentempels einzudringen, allen voran die stolze Königin. Wir hören ihre

Stimme:

Nur Stille! Stille! Stille! Stille!

Und die drei Damen, die sie begleiten singen:

Bald dringen wir in Tempel ein!

[Was ein unerhörtes Sakrileg darstellt.]

Dort wollen wir sie überfallen

Die Frömmler tilgen von der Erd

Mit Feuersglut und mächtigem Schwert

Dir, große Königin der Nacht, sei unsrer Rache Opfer

gebracht

(Donner, Blitz, Sturm) Der Coup misslingt.

Sie werden entdeckt:

Zerschmettert, zernichtet ist unsere Macht,

Wir alle gestürzet in ewige Nacht!

(Sie

versinken - Sogleich verwandelt sich das ganze Theater in eine Sonne;

Sarastro steht erhöht; Tamino, Pamina, beide in priesterlicher Kleidung.

Neben ihnen die ägyptischen Priester auf beiden Seiten.) Sarastro:

Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht

Zernichten der Heuchler erschlichene Macht.

Kurz: Die Sonne besiegt den Mond. Dass das

Urthema der Zauberflöte einen Geschlechterkrieg darstellt, steht

somit außer Zweifel. Der Tiefenpsychologe

Erich Neumann hat ihn denn auch als das Leitmotiv der Oper mit den

folgenden Worten charakterisiert. Es gehe um die "Auseinandersetzung

zwischen dem Matriarchat, der Herrschaft der Großen Mutter, und dem

Patriarchat, der Herrschaft der Väterwelt, des Tages und der Sonne... Im

Sinne dieses Gegensatzes einer matriarchal sich selbst bestimmenden und

einer patriarchal das Weibliche beherrschenden und sich ihm überlegen

fühlenden Welt sind auch die Aussagen Sarastros über die Königin der Nacht

und ihren 'Stolz' zu deuten. Das patriarchale Selbstbewusstsein, der ganze

Hochmut des Männlichen dem Weiblichen gegenüber spricht aus seinen Worten:

"Ein Mann muss eure Herzen leiten, denn ohne ihn pflegt jedes Weib

aus seinem Wirkungskreis zu schreiten!'" Im zweiten Teil der Oper

sind entsprechend häufig Frauenverachtende Sprüche zu hören: "Ein

Weib tut wenig, plaudert viel!" - lesen wir im Libretto, ebenso

wie "Geschwätz von Weibern nachgesagt" oder "Sie

ist ein Weib, hat Weibersinn."

Dennoch findet in der Zauberflöte eine Art Initiation von Pamina statt, die den von

ihrer Nachtmutter für Sarastro bestimmten Dolch an die eigene Brust setzt

und dadurch demonstriert, dass sie bereit ist, sich für den Sonnenpriester

selbst zu opfern. Diese Bereitschaft bringt Sarastro zu der Aussage: "Ein

Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, ist würdig und wird eingeweiht."

Hans Biedermann ein guter Kenner der

freimaurerischen Ideologie, die hinter der Zauberflöte steht, hat wohl mit einigem Recht diese

revolutionären Worte Sarastros als einen unverbindlichen Euphemismus

entlarvt: "Es handelt sich hier freilich um eine Einweihung",

schreibt er, "die sich eher aus dramaturgischen Gründen 'ereignet', um

die weibliche Hauptperson nicht aus den Augen zu verlieren, denn um eine lege

artis vorgenommene Initiation. Es scheint, als hätte sich damals

niemand ein paralleles Ritual für das weibliche Geschlecht vorstellen

können" - und Biedermann fährt fort: "...die Einseitigkeit der

Männerbund - Spiritualität (in der Zauberflöte) bleibt unbestreitbar. Nicht

zu verkennen ist ja, dass die Welt des Lunaren, des 'Yin" nicht

restlos integriert, sondern in der Person der Königin der Nacht eindeutig

negativ besetzt und in die Sphäre des Bösartig-bedrohenden abgedrängt

wird." (6) Auch Alfons Rosenberg meint, der frauenfreundliche

Einweihungsspruch Sarastros müsse relativiert werden, denn der

Weisheitsbund bestehe weiterhin aus "geprüften Männern". "Es

bleibt dabei offen, ob Pamina durch ihre Einweihung in den Weisheitsbund

der Männer aufgenommen wird – was allerdings ein den Bund sprengender Akt

[!] wäre -, oder ob sie als Gattin des künftigen Königs Tamino Anteil an

der priesterlich-königlichen Weisheit erhält.“ (7)

So dauert auch in der Zauberflöte der

alte weiter Konflikt an. Zwischen dem Tag und der Nacht findet keine

Versöhnung statt. Sonnengott und Mondgöttin stehen sich immer noch als zwei

machtbesessene Prinzipien und Potenzen gegenüber. Auch im Tempel des

Sonnengottes gilt der Spruch, der allen religiösen Männerbünden vertraut

ist: mulier taceat in ecclesia (Die Frau hat in der Kirche zu

schweigen). Mehr noch: Die Frau darf den Tempel nicht betreten.

Die gedemütigte Fürstin der Nacht will

ebenfalls nicht die Hand reichen, sondern giert weiterhin nach dem

"allmächtigen Sonnenkreis". So geht der Geschlechterkrieg

zwischen den beiden Urkräften weiter. Er wird unter anderem in Johann

Wolfgang Goethes Fragment zu einer Zweiten Zauberflöte fortgesetzt,

wo die dunkle und verbitterte Königin erneut ihre Nachtheere rüstet, um in

das Reich der Sonne einzudringen.

Die Widersprüchlichkeit, mit der die

Mondgöttin im ersten und im zweiten Akt auftritt, lässt jedoch vermuten,

dass die Zauberflöte ursprünglich

anders konzipiert war. Wilhelm Zentner weist denn auch im Vorwort zum

Textbuch darauf hin, dass die "an dem Stücke lebhaft interessierten

freimaurerischen Kreise" eine Umarbeitung der ursprünglichen Anlage

angeregt hätten und Mozart, "vom Auftauchen neuer hoch gestimmter

Ideen begeistert", diesen Anregungen gefolgt sei.(8) Ob begeistert

oder nicht, die Frage scheint berechtigt: Wollten Mozart und Schikaneder

das alte patriarchale Ritual, nach dem die Sonne den Mond versklavt, durch

eine große Versöhnungsfeier zwischen den beiden Gestirnen, sprich

Geschlechtern, durch die unio mystica zwischen Sol und Luna

ersetzen? Immerhin ist die Zauberflöte die Hochzeitsoper par excellence. Am Ende finden wir

Papageno verheiratet mit Papagena und Tamino mit Pamina. "Erst wenn

die Gegensätze und Widersprüche der Geschlechter durch die Kraft der Liebe verschmelzen

(einmal waren auch der Sonnenkönig und die Königin der Nacht so vereint),

kann auch die ‚göttliche Flöte’, ein Klangsymbol für die ‚Vereinigung der

Gegensätze’, zur Hilfe und Rettung des liebenden Paares ertönen." (9)

Aber

zwischen dem Sonnenpriester und der Mondgöttin klafft weiterhin ein Riss,

tiefer denn je. Wenn wir die klassische Dreiteilung des Menschen in Körper,

Seele und Geist auf die Zauberflötenpaare übertragen, dann bilden Papageno

und Papagena die körperliche Ebene, Tamino und Pamina die seelische,

Sarastro und die Nachtkönigin die geistige oder metaphysische. Die Oper

lässt also eine Geschlechterbegegnung im Körperlichen und Seelischen zu und

verherrlicht diese. Das macht sie zu einem Mysterienspiel des zur Macht

greifenden Bürgertums, denn innerhalb der vorangehenden feudalistischen

Gesellschaft war eine seelische Beziehung zwischen den Liebenden keineswegs

die Bedingung einer Heirat. An die erste Stelle setzt man den Stand und das

Vermögen. Die Oper kommt übrigens auf dem Höhepunkt der französischen

Revolution 1791 in Wien zur Uraufführung.

Doch auf der metaphysischen Ebene endet der

Krieg zwischen den Geschlechtern auch in der bürgerlichen Gesellschaft

nicht, deren führende Mitglieder sich unter anderem spirituell und

esoterisch in den patriarchalen Freimaurerbünden organisieren. Die Logen

bleiben für die Frauen geschlossen. Mulier tacet in ecclesia

("die Frau schweigt in der Kirche") - das gilt auch bei

Logenbrüdern. Die Göttin Isis, die sie verehren und die vom Chor in der Oper

des Öfteren angesprochen wird, ist ein Substitut für die katholische

Jungfrau Maria, sie bleibt letztendlich die „Magd des Herrn“. Jedenfalls

hat ihre Präsenz nicht dazu geführt, dass Frauen von den Logenbrüdern

gleichwertig behandelt werden. Auch der Freimaurer Johann Wolfgang von

Goethe, der, wie schon erwähnt, an einem zweiten Teil der Zauberflöte

dichtete, lässt die Königin der Nacht zusammen mit Monostatos weiterhin

finstere Rachepläne schmieden.

So bekriegen sich Sonne und Mond auch in den

folgenden Jahrhunderten bis heute, obgleich sich die irdischen und sozialen

Systeme gewandelt haben. Die gesamte Weltenordnung ist immer noch durch

diesen Urkonflikt der Geschlechter bedroht. "Solange der Sonnenkönig

und die Mondkönigin durch Liebe verbunden waren – durch eine Liebe, deren

Frucht Pamina ist –bestand diese Gefahr nicht. Aber nachdem der Sonnenkönig

gestorben war – vielleicht sogar wie Osiris getötet wurde – wird die magna

mater böse, indem sie Ort und Macht des Männlichen zu usurpieren

sucht.“ – schreibt Alfons Rosenberg.(10) Weshalb musste der Sonnenkönig

sterben? Wer hat ihn getötet? War vielleicht Serastro der Mörder? Ein Motiv

hatte er, denn durch den in der Zauberflöte geschilderten

Handlungsablauf wurde der freimaurerische Tempel als das hermetisch

patriarchale Zentrum des Sonnenkultes bestätigt und gefestigt. Zu den im

Tempel gepflegten Grundsätzen zählt auch der folgende: "Bewahret

euch vor Weibertücken, dies ist des Bundes erste Pflicht." Dieses

Gesetz hatte wahrscheinlich sein Vorgänger, der Gatte der Nachtkönigin

nicht so ganz erfüllt, weil er seine Frau liebte.

Die metaphysische Vorherrschaft des Mannes

wird also in Mozarts Oper nicht aufgehoben. „Nach der Lehre der Zauberflöte

ist der Mann dazu berufen, das Weib zu leiten, denn ohne ihn pflegt

jedes Weib aus seinem Wirkungskreis zu schreiten.“ (11) Dennoch gibt es

hierzu im Text mehrere (teilweise schon erwähnte) Widersprüche. Dazu

rechnet auch eine Aussage Paminas. Während der gefährlichen Feuer- und

Wasserprobe übernimmt sie, durchdrungen von ihrer Liebe, die Leitung

Taminos: "Ich werd an allen Orten an deiner Seite sein. Ich selber

führe dich, die Liebe leitet mich. " Sie ist es auch, die ihren

Geliebten dazu drängt, die Zauberflöte zu spielen und damit die Rettung

einzuleiten.

Weist auch diese Szene daraufhin, dass die

Zauberflöte ursprünglich anders konzipiert war? Sollte in ihr die

Gleichwertigkeit der Geschlechter auf allen Ebenen als ein Mysterium

gefeiert werden? Was hat es mit dem Bruch zwischen dem ersten und zweiten

Akt auf sich? Wieso wird die zu Beginn göttliche Königin der Nacht

plötzlich zu einer verdammten und machtlosen Dämonin? Wurden der Komponist

und Schikaneder vielleicht von seinen Logenbrüdern zurückgepfiffen, als sie

den Versöhnungsweg gehen wollten? Oder vollzog sich die Abkehr von einer

mystischen Hochzeit zwischen Sonne und Mond als der innere Seelenkampf des

vor seinem eigenen Mut zurück geschreckten Freimaurers Mozart?

Wie dem auch sei, eine Vermählung zwischen

Nachtkönigin und Sonnenpriester wäre einer kosmischen Revolution

gleichgekommen Jahrtausende alte Barrieren wären eingerissen worden, die

Urkräfte des Universums Tag und Nacht, Licht und Dunkel, Gott und Göttin -

alle Gegensätze der Welt hätten sich vereint. Eine neue Religion wäre

entstanden, die besagt, dass Liebe zwischen Mann und Frau die die

Metaphysik bestimmt und nicht umgekehrt wie in den Freimaurerbünden, wo die

Liebe der Metaphysik untergeordnet wird. Und wahrscheinlich hätte das gar

nicht Mozarts eigenen Absichten widersprochen. Denn immerhin sind die

letzten Worte des Schlusschors am Ende des Originallibrettos einem

Göttlichen Paar gewidmet. Dort heißt es:

Heil sey euch Geweihten! Ihr drängt

durch die Nacht,

Dank sey dir, Osiris und Isis, gebracht!

Es siegte die Stärke, und krönet zum

Lohn

Die Schönheit und Weisheit mit ewiger

Kron'

Die meisten modernen Inszenierungen der

Zauberflöte folgen der patriarchalen Vorlage. Zum Beispiel die spleenige

filmische Aufführung des englischen Schauspielers und Filmemachers Kenneth

Branagh (2007), der einen Großteil der Szenen in die Schützengräben des

ersten Weltkriegs verlegt und aus Sarastro einen populistischen General

Montgomery macht, der sowohl für seine Soldaten und als auch für Zivilisten

als benevolenter Vater auftritt.

Es gibt aber auch Versionen, die den

Geschlechterkrieg anders lösen, und die sich klar darüber bewusst sind, was

für einen funadamentalen Konflikt Mozarts Oper auf die Bühne bringt. Drei

davon möchten wir kurz erwähnen.

- Sarastro

und die Königin der Nacht vernichten sich gegenseitig.

- Sarastro

und die Königin der Nacht streiten sich weiter. Tamino und Pamina

eignen sich zusammen den "Mächtigen Sonnenkreis" an.

- Sarastro

und die Königin der Nacht versöhnen sich angesichts der tiefen Liebe

zwischen Tamino und Pamina.

In

David Pountneys viel beachtete Inszenierung der Bregenzer Festspiele (2013)

sterben die beiden religiösen Protagonisten am Ende. Die Nachtkönigin fällt

tot um und Sarastro verendet in einer grotesken Szene auf einer Treppe.

Tamino und Pamina, endlich befreit vom hässlichen Streit der Götter und

Göttinnen treten erlöst als Regenbogentänzer und Regenbogentänzerin in das

Publikum, um einer von der Metaphysik freien Welt zu verkünden, dass der

Geschlechterkrieg endgültig beendet ist. Der Regisseur hat den

Gender-Konflikt der Oper hervorragend thematisiert und in vielen Interviews

besondern hervorgehoben.

Der

Österreichische Rundfunk schreibt über ihn und sein Meisterwerk: „Pountney

betonte schon im Vorfeld immer wieder, dass für ihn die zentrale Botschaft

der Zauberflöte sei, ‚dass ein normaler Mann und eine normale Frau die

Verantwortung für die Zukunft der Gesellschaft’ trügen, Machtkämpfe,

Religion und Standesdünkel hingegen ‚überflüssiges Brimborium’ seien. Vor

Freimaurerideen, Chauvinismus und Sexismus, die sich hinter Sarastros

Weisheitstempel verbergen, fürchtet sich Pountney daher auch nicht. Er

stellt sie zwar nicht besonders groß aus, gibt ihnen aber dennoch Raum -

und konterkariert sie durch das Bild von Tamino und Pamina als

Repräsentanten des gesellschaftlichen Umbruchs. So laufen sie am Ende Hand

in Hand in Regenbogenshirts in eine befreite Zukunft, getreu dem Motto des

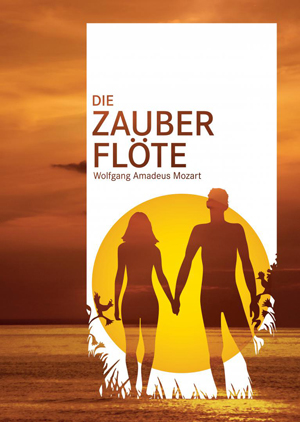

heurigen Festivals ‚Dem Licht entgegen’.“ (12) Dieses Motto drückte sich

auch in dem Festspielplakat aus, das die Umrisse von Tamino und Pamina

zeigt, wie sie der Sonne und dem Licht entgegengehen:

Plakat zur Zauberflöte Bregenz 2013

Ein Jahr vorher (2012) gab es in Salzburg

eine Aufführung der Oper unter der Regie von Jens-Daniel Herzog, wo sich

Sarastro und die Königin am Ende weiter streiten und in ihrem

antagonistischen Hass aufeinander nicht einmal mehr auf das Signum der

Macht den "Mächtigen Sonnenkreis" acht haben. Tamino und

Pamina bemächtigen sich der Symbolscheibe, verlassen die nun entmachteten,

aber immer noch zerstrittenen Urkräfte des Lichts und der Dunkelheit und

verlassen zusammen mit Papageno und Papagena und einem Kinderwagen die Bühne.

Die dritte Version, der in den 90er Jahren

weitgehend eine Aufführung in der Kammeroper der Wiener Drachengasse

entsprochen hat, gefällt uns am besten. Leider ist uns der Name des Regisseurs,

ein Engländer, entfallen. Angesichts der tiefen Liebe zwischen Tamino und

Pamina sehen der Sonnenpriester und die Mondkönigin ihre Fehler ein,

verzeihen einander, verwandeln ihren Hass in Liebe und bilden (das war

jedoch in der Aufführung noch nicht zu sehen) ein leuchtendes Paar am

Himmel.

©

Victor und Victoria Trimondi

Fußnoten

(1) Die Zauberflöte – Geschichte und Deutung von

Mozarts Oper – München 1972, 87(1) Alfons Rosenberg – Die

Zauberflöte – Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972,

84

(2) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 201

(3) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 76

(4) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 76

(5) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 191

(6)

Biedermann, Hans – Das verlorene Meisterwort – Bausteine zu einer

Kultur- und Geistesgeschichte der Freimaurertums – München 1986, 202,

203

(7) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 170

(8)

Biedermann, Hans – Das verlorene Meisterwort – Bausteine zu einer

Kultur- und Geistesgeschichte der Freimaurertums – München 1986, 202,

201

(9) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 119, 120

(10) Alfons Rosenberg – Die Zauberflöte –

Geschichte und Deutung von Mozarts Oper – München 1972, 77

(11) Alfons Rosenberg

(12) „Die Zauberflöte“ als Fantasycomic in Bregenz

– in: http://orf.at/festspielhighlights/stories/2593400/

|