|

Victor und

Victoria Trimondi

Schwert-Zeit

Zur Aktualität eines archaischen Symbols

Es zeigt

seine Wirkung bis hinein in unsere Tage, nachdem die späten Nachkommen der Crô-Magnon Menschen in der Bronzezeit ihre ersten

Schwerter geschmiedet hatten und sie gegen die Steinäxte ihrer Feinde

effektiv zum Einsatz brachten. Als dann einige Jahrhunderte später die

Bronzeklingen am Schlag der härteren Eisenschwerter zersplitterten, war der

Siegeszug der neuen „Superwaffe“ endgültig besiegelt. Bis ins 16.

Jahrhundert hinein wird noch gefochten, gestochen, zerschnitten und

zerhackt. Aber zunehmend schießen die Gewehre und donnern die Kanonen. Doch

die heroische Zeit der Schwerter war deswegen nicht zu Ende. Die blitzenden

Klingen glänzten weiterhin als Symbol des Krieges, als pathetische Signatur

der Manneskraft, als Metapher für triumphale Siegerposen. Wer heutzutage

den Kampf gegen das Böse aufnimmt, der „zieht sein Schwert“. So steht es in

den Proklamationen von Militärs, Politikern und Terroristen, auch wenn

diese in Wirklichkeit ihre Kriege mit Maschinengewehren, Panzern,

Streubomben und Sprengsätzen führen. Auch das einfache Volk macht mit.

Kopien von berühmten Schwertern sind schon seit

Jahren ein Verkaufsschlager. Der Spiegel

spricht von einer „regelrechten Schwertermode“. Nur einen Mode? Oder

annonciert die archaische Klingenmystik eine neue

Kriegerethik inmitten des nuklearen Zeitalters? Es zeigt

seine Wirkung bis hinein in unsere Tage, nachdem die späten Nachkommen der Crô-Magnon Menschen in der Bronzezeit ihre ersten

Schwerter geschmiedet hatten und sie gegen die Steinäxte ihrer Feinde

effektiv zum Einsatz brachten. Als dann einige Jahrhunderte später die

Bronzeklingen am Schlag der härteren Eisenschwerter zersplitterten, war der

Siegeszug der neuen „Superwaffe“ endgültig besiegelt. Bis ins 16.

Jahrhundert hinein wird noch gefochten, gestochen, zerschnitten und

zerhackt. Aber zunehmend schießen die Gewehre und donnern die Kanonen. Doch

die heroische Zeit der Schwerter war deswegen nicht zu Ende. Die blitzenden

Klingen glänzten weiterhin als Symbol des Krieges, als pathetische Signatur

der Manneskraft, als Metapher für triumphale Siegerposen. Wer heutzutage

den Kampf gegen das Böse aufnimmt, der „zieht sein Schwert“. So steht es in

den Proklamationen von Militärs, Politikern und Terroristen, auch wenn

diese in Wirklichkeit ihre Kriege mit Maschinengewehren, Panzern,

Streubomben und Sprengsätzen führen. Auch das einfache Volk macht mit.

Kopien von berühmten Schwertern sind schon seit

Jahren ein Verkaufsschlager. Der Spiegel

spricht von einer „regelrechten Schwertermode“. Nur einen Mode? Oder

annonciert die archaische Klingenmystik eine neue

Kriegerethik inmitten des nuklearen Zeitalters?

Das Jahr des Schwertes

Schwerter sind in. Wie nie zuvor wird gefochten, gesäbelt,

zerhackt, gevierteilt, verstümmelt. Köpfe rollen, Beine werden

abgeschnitten, Augen ausgestochen, Herzen durchbohrt. Zumindest im Kino. Als die Welt im Jahre 2003 eine schlimme Phase

schmutziger Kriegshandlungen durchleben musste, zelebrieren Filmgrößen wie Uma Thurman (Kill Bill) oder Keanu

Reeves (Matrix Reloaded)

mit blutiger Lust den Nahkampf mit dem Samurai-Schwert. Der Erfolg dieser

und vieler anderer Klingenfilme wie Fluch

in der Karibik, Master

and Commander, Die Rückkehr des Königs

hat Filmkritiker dazu veranlasst, die vergangenen zwölf Monate zum „Jahr

des Schwertes“ zu deklarieren.

Doch das „Jahr des Schwertes“ ist noch nicht zu

Ende. Im Februar kommt Uma Thurman

mit dem zweiten Teil von Kill Bill

erneut in die Kinos. Das Blut wird wieder in Fontänen über die Leinwand fließen.

Ein ganz besonderer Saft meint Tarantino: „Ich

will kein Horror-Kino-Blut, verstanden? Ich möchte Samurai Blut. […] Du

benötigst diese spezielle Art von Blut, die man nur in Samurai Filmen

sieht.” Als Höhepunkt im ersten Teil des Filmes gilt die

Sequenz, in der die Hauptdarstellerin gleich 76 maskierte Stuntmen

niedermetzelt, sie ersticht, verstümmelt und köpft.

Die Filmkritik ist

durchweg begeistert: „Das perfekte Massaker“ schreibt die Zeit und betont, dass Tarentino in „diesem vermeintlich [!] zynischsten, abgebrühtesten Film seiner Karriere, letztlich ein

Moralist“ bleibt, weil er mit unendlicher Zärtlichkeit und Mitgefühl den

dicken Zeh von Uma Thurman

fotografiert. „Die meisten Filme sind wässrige Suppen. Tarantino aber

serviert uns ein brutzelndes, blutiges Steak (Minneapolis Star Tribune) – „Eine

Orgie aus Gewalt und Schönheit“ (Der

Tagespiegel)

Seit dem 8.

Januar läuft mit großem Werbeaufwand das 100

Millionen Dollar Werk Der letzte

Samurai mit Tom Cruise an. Der Film zeigt wie ein Bürgerkriegskämpfer

und Indianerkiller zum heroischen Schwertträger der letzten Samurais

konvertiert.

Stahl, Blut und Ehre

Blut und Ehre sind die

beiden Eckpfeiler des japanischen Samurai-Kultes, der im Mittelalter

entstand und bis in die Jetztzeit überleben konnte. Im

Zentrum ihrer „Philosophie“ findet sich die absolute Treue- und

Schutzpflicht gegenüber dem jeweiligen Dienstherrn. Sie entwickelten eine

autonome, durch und durch ritualisierte und spiritualisierte Kriegerkultur

mit dem Namen Bushido

(„Der Weg des Kriegers“). In der Meiji Zeit (1868-1912), die Japan für die

westliche Technik und Industrie öffnete, wurde der Samurai-Geist von der

modernen japanischen Armee adaptiert.

Ein

literarischer Klassiker der Samurai Kultur ist der im 18. Jahrhundert von Tsunetomo Yamamoto verfasste Krieger-Katechismus das Hagakure.

Krieg und Tod werden dort zum Selbstzweck: "Ein Mann von großer

Tapferkeit denkt nicht an das Ende eines Kampfes; er stürzt sich

leidenschaftlich in den Rachen des Todes, wobei sein wahres Selbst sich in

seiner Geisteshaltung offenbart." – heißt es an einer Stelle im Hagakure. An

einer anderen ist zu lesen: "Wenn euer Schwert in einer Schlacht

zerbricht, kämpft mit euren Armen; wenn eure Arme abgeschlagen werden,

ringt euren Gegner mit euren Schultern nieder; wenn eure Schultern verletzt

sind, könnt ihr immer noch mit euren Zähnen kämpfen." Zahlreiche

Passagen zeigen eine perverse Verachtung gegenüber dem Leben: "Wenn es dazu kommt, einen anderen

zu erschlagen, dann stelle keine rationalen Überlegungen an. [....] So etwas vernichtet den rechten

Zeitpunkt, schwächt Deine Entschlusskraft

und endet wahrscheinlich damit, dass du den Gegner gar nicht

erschlägst. Der Weg des Samurai erfordert sogar, dass du verzweifelt und

blind vorpreschst." Der Text verlangt zudem, "die eigene Frau

erschlagen, wenn sie Ehebruch begeht." Morbide Todesmystik und

zynische Lebensverachtung gelten als hohe Religiosität und Tugend:

"Stell dir jeden Morgen aufs neue vor, dass

du bereits tot bist." Oder: "Wenn du nicht weißt, ob du sterben

oder leben sollst, dann stirb." Die philosophische Essenz des Hagakure

wird von dem Text selber in einem Satz zusammengefasst, der lautet:

"entschlossenes Handeln am Rande des Wahnsinns".

Es wundert

einen deswegen nicht, dass diese brutale Krieger-Philosophie eine große

Faszination auf den Shinto-Faschismus ausübte.

Die berüchtigten Exzesse, die von der japanischen Armee während des zweiten

Weltkrieges begangen wurden, zogen nicht zuletzt ihre Legitimation aus der

Samurai-Tradition. Dazu rechnen unter anderem die Kamikaze Einsätze, bei

denen von 16jährigen Jungen gesteuerte Flugzeuge auf feindliche Schiffe

stürzten. Das selbstmörderische Kriegerethos hat dazu geführt, dass das Hagakure im

Nachkriegsjapan als unerwünscht abgelehnt wurde. Professor Takao Mukoh, der den Text ins Englische übersetzte, schreibt:

„Kein Buch wurde in Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mehr

verdammt als das Hagakure,

weil es als Mittel missbraucht worden sein soll, die japanische Jugend zu

ermutigen, sich in der verzweifelten Endphase des Krieges blind in den Tod

zu stürzen, und zwar durch die klassische Stelle: ‚Bushido, der Weg des Samurai,

so habe ich herausgefunden, liegt im Sterben. – Während des Zweiten

Weltkriegs wurde dann die Theorie des Sterbens zum Vorteil des Militärs

benutzt, das junge Piloten in den sicheren Tod schickte.“

Das Schwert als Seele

Die Faszination an der östlichen Ästhetik vom Töten

mit dem Samurai-Schwert ist voll im Trend. Weniger brutal und laut wie im Letzten

Samurai, sondern kultiviert und dezent trug eine Ausstellung der Bonner

Kunsthalle, in der Meisterwerke aus dem Tokioer National Museum

gezeigt wurden, im vergangenen Herbst zum Jahr des Schwertes bei.

Die Veranstalter stellen

den Klingen-Kult des Fernen Ostens als ihr Highlight heraus. In dem

Katalogtext war zu lesen: „Das

japanische Schwert ist einzigartig auf der Welt. Seine Klinge wird selbst

als Kunstwerk und lebende Seele betrachtet. Die Qualität ist so hoch, dass

nur noch die Damaszener Klinge sich mit ihr messen kann. Unter anderem sind

Klingen wie die Han’nya Nagamitsu zu sehen, die als Nationalschatz nur

höchst selten außerhalb Japans zu sehen sind.“ Zum ersten Mal verlässt

diese das Nagamitsu Wunder das fernöstliche Land.

Dass ein

Schwert eine Seele hat, das mag man sich ja noch vorstellen, aber dass das

Schwert selber die Seele ist, das kann einen schon überraschen und das

Fürchten lehren. Aber genau dies erfahren wird von dem berühmten

Zen-Philosophen Daisetz Teitaro

Suzuki, der während des zweiten Weltkrieges eng mit den Militärs des Shinto-Faschismus kollaborierte. Ein Samurai hat keine

Seele, – so Suzuki – sondern „das Schwert ist die Seele des Samurai.“ Mit

dem sogenannten "Schwert-Zen" präsentierte er für die japanische

Armee eine Weltanschauung, die das Samurai-Schwert zum Drehpunkt allen

Seins machte.

Da im Westen

die Vorstellung herrscht, der Buddhismus sei eine ganz und gar friedliche

Religion, wird dort der Samurai-Kult oft als shintoistisch

angesehen. Die stimmt nicht. Die lebensverachtende Kriegerphilosophie

leitet sich direkt aus dem Zen-Buddhismus ab. Mit

ganz wenigen Ausnahmen haben sich damals die japanischen Zen-Buddhisten zum

faschistischen System ihres Staates bekannt. Kaum einer aus der Soto-Schule, der Rinzai-Schule, der Shin-Schule und der Nichiren-Schule, der nicht seine religiösen

Vorstellungen dem herrschenden System mit Begeisterung angeglichen hätte.

"Krieger Zen" - "Die Einheit von Zen und Schwert" -

"Buddhismus des kaiserlichen Weges" - "Reichs Zen" -

"Soldaten Zen" - "Samurai-Zen" – galten als Schlagworte

in dieser Zeit.

Himmlers Samurai

Archaische

Schwertphantasien waren auch ein populäres Sujet der NS-Ideologie und so kam

es unter den Nazis nicht selten zu einem Kulturvergleich mit dem

japanischen Klingenkult: "Wie bei den Germanen hat das Schwert des

Samurai besondere Verehrung genossen.“ – dozierte der Japanologe Otto Mossdorf – „Nachdem aus Europa die modernen Waffen

eingeführt waren, legten die Samurai keineswegs ihre alten Schwerter ab.

Auch heute zieht der japanische Offizier mit dem ererbten Samurai-Schwert

in den Kampf."

Den meisten Besuchern

von Kill Bill und dem Letzten

Samurai dürfte wohl kaum bekannt sein, dass schon einmal eine

Samurai-Welle über Deutschland gerollt ist. Mit

großer Faszination blickten nationalsozialistische Geisteswissenschaftler,

Künstler, Intellektuelle und Militärs auf die Kriegstraditionen des

faschistischen Japans. In deutscher Sprache erschienen bis kurz vor

Kriegsende eine beachtliche Zahl von Büchern, die den "Weg des

Kriegers" (Bushido) zum Inhalt

hatten. Samurai-Filme wurden gezeigt, Samurai-Bühnenstücke aufgeführt und

Vorträge über die Samurais gehalten.

Auch der

Massenmörder Heinrich Himmler war von dem Samurai Kultur der Japaner

fasziniert und eröffnete darüber eine Debatte in der SS. Rudolf Jacobsen,

Bataillons- und Regimentskommandeur der Waffen-SS, betonte, dass der

Reichsführer immer wieder "die japanische Tradition der Samurai"

hervorhob, wenn er auf die Ausbildung der SS-Elite zu sprechen kam. Unter

der Samurai-Literatur des Dritten Reichs ist vor allem ein

"Büchlein" mit dem Titel Die Samurai, Ritter des Reiches in

Ehre und Treue von Heinz Corazza zu nennen,

dass Himmler mit 52.000 Exemplaren als beispielhafte Lektüre in der SS

verteilen ließ und wozu er ein Vorwort schrieb.

1937

übergaben anlässlich des Julfestes mehrere SS-Obergruppenführer und

–Gruppenführer "ihrem" Reichsführer, Heinrich Himmler, ein

Wikingerschwert mit den Worten: "Möge die Kraft der Männer, die einst

dieses Schwert in kühnen Taten für unseres Volkes Ehre und Ansehen führten,

Sie Reichsführer, allzeit begleiten. Mit dem Gelöbnis, Ihnen, verehrter

Reichsführer bedingungslos zu folgen, ohne zu fragen wohin und warum."

– Das ist echter Samurai-Geist. Neben einer Porzellanmanufaktur gab es in

den SS-eigenen Betrieben auch eine Schwertschmiede. Ein beliebter Slogan

der damaligen Zeit war es, SS-Männer stünden in "Schwertmission".

Im Hausorgan des SS-Ahnenerbes Germanien

werden "eisenhafte Männer, die an das Schwert appellieren und durch

das Schwert zu fallen bereit sind" herausgestellt.

Was

faszinierte die Nazis an den japanischen Samurai? Zu nennen sind unter anderem:

"absolute Gefühlskontrolle, kompromisslose Härte und

Kaltblütigkeit", "blinder Gehorsam und Treue",

"Ehrenkodex und Standesethos",

"Krieg als Selbstzweck",

"Verachtung des Lebens, Verherrlichung des Todes" -

"Harakiri".

Wenn nun

einer glaubt, solch martialische Wertbegriffe seien Geschichte, dann irrt

sich dieser. Seit einigen Jahren stößt das Hagakure

wieder auf großes Interesse, nicht nur in Japan, sondern auch hierzulande.

Der Münchner Piper-Verlag preist den ins Deutsche übersetzten Bestseller

auf dem Klappentext als „spirituellen Leitfaden für den beruflichen und

privaten Erfolg auch in der heutigen Welt“ an. Guido Keller, Herausgeber

des Hagakure bei Piper, verweist darauf, dass der

Geist dieses Buches an die „unbedingte Kampfeswut“ der Berserker in der

nordischen Mythologie erinnert: „Ich meine ja auch, Germanen und Wikinger

und wie sie alle in unserer Nähe hießen, sie hatten etwas, was Europäern

heute weitgehend zu fehlen scheint – extremen Kampfgeist.“ – sagt Keller

und stellt sich damit in die Tradition der NS-Kulturvergleiche. In dem Film

Der Letzte Samurai wird am Ende

eine pathetische Schwertszene als hohes Ethos herausgestellt, vor dem sich

die Menschen angesichts des islamistischen Terrors zurzeit am meisten

fürchten, dem Selbstmord (Harakiri) als ein heiliger Akt.

Das Schwert des Islam

Die Sakralisierung des Suizids,

extremer Kampfgeist und eine geradezu mystische Verehrung des Schwertes

kennzeichnet auch die muslimische Kultur des Heiligen Krieges. Das „Schwert

des Islam“ oder das „Schwert des Propheten“ sind selbst in der westlichen

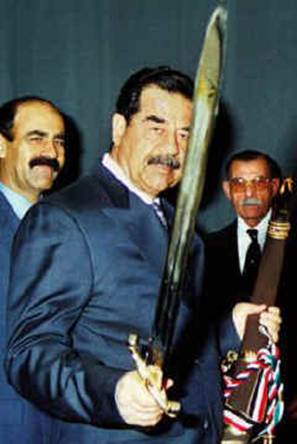

Presse zu Schlagwörtern geworden. Bombastische Gemälde von Saddam Hussein,

auf denen er schimmelreitend und mit gezücktem Schwert einer Menge

voranschreitet, gingen um die ganze Welt. Die Komposition dieser

Reiterbilder ist aufschlussreich. Das Schwert bildet die zentrale Waffe,

erst im perspektivischen Hintergrund erscheint ein beachtliches Arsenal aus

Panzern, Raketen, Kriegschiffen und Mig-Jägern.

In der Neunten Sure des Korans findet

sich der berüchtigte „Schwertvers“ (al-Sayef), der zur Tötung der Ungläubigen aufruft.

Osama bin Laden schätzt diesen mittlerweile weltbekannten Satz hoch ein und

übersetzt Ungläubige mit Amerikaner, Juden und Kreuzzügler.

„Allah weiß, dass ihr Blut verschüttet werden darf und dass ihr Reichtum

eine Beute für diejenigen ist, die sie

töten.“ – konstatiert der Chefterrorist in einer seiner Kriegserklärungen

und fährt dann fort – „Der Allerhöchste sagt im Vers von al-Sayef (Das Schwert): Wenn die heiligen Monate

abgelaufen sind, dann tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet,

ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf.“ (9:5) In der Neunten Sure des Korans findet

sich der berüchtigte „Schwertvers“ (al-Sayef), der zur Tötung der Ungläubigen aufruft.

Osama bin Laden schätzt diesen mittlerweile weltbekannten Satz hoch ein und

übersetzt Ungläubige mit Amerikaner, Juden und Kreuzzügler.

„Allah weiß, dass ihr Blut verschüttet werden darf und dass ihr Reichtum

eine Beute für diejenigen ist, die sie

töten.“ – konstatiert der Chefterrorist in einer seiner Kriegserklärungen

und fährt dann fort – „Der Allerhöchste sagt im Vers von al-Sayef (Das Schwert): Wenn die heiligen Monate

abgelaufen sind, dann tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet,

ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen auf.“ (9:5)

Islamische Schwerter entscheiden über

Diesseits und Jenseits. In einem Spruch des Propheten (Hadith)

heißt es: „Das Schwert ist der Schlüssel von

Himmel und Hölle. Ein Tropfen Blut für die Sache Allahs – eine Nacht in

Waffen verbracht – ist von größerem Wert als zwei Monate Fasten und Gebet.

Wer auch immer in der Schlacht fällt, dessen Sünden sind vergeben, und am

Tage des Jüngsten Gerichts werden seine Glieder mit den Flügeln von Engeln

und Cherubim versehen.“

Wie in der

Apokalyptik des Christentum so steht das „Schwert des Islam“ mit

endzeitlichen Erwartungen in einem Zusammenhang. „Gott sandte mich [Mohammed] aus mit

einem Schwert, unmittelbar vor der Stunde, und stellte meine

tägliche Nahrung in den Schatten meines Speeres; Erniedrigung und

Verachtung denjenigen, die sich mir widersetzen.“ – soll der Prophet gesagt

haben. Unter der Stunde versteht der Koran das Jüngste Gericht.

Bevor dieses

jedoch abgehalten wird, steigt der mit Schwert und Speer bewaffnete

islamische Jesus Christus (Isa) vom Himmel herab und tötet den

Anti-Christen (Dajjal), der nach

orthodoxer Auffassung ein Jude sein soll. „Es ist logisch, dass der falsche Messias ein Jude sein wird

und dass die Juden sein Kommen erwarten. Man kann sehr gut erkennen, dass

Allah die Errichtung des Staates Israel geplant hat als einen ersten

Schritt zu seiner [des Dajjals] Ankunft

und als Gericht über die Welt.“ – erklärte Scheich Amad

ben Sadek seinen Zuhörern. Nur wird der Dajjal nicht mit dem Schwert getötet, sondern

von einer Lanze durchbohrt. Jesus senkt

seinen Speer in Brust des Gegenspielers und dieser „zerschmilzt wie Blei im

Feuer“.

In einer

selbstkonstruierten Prophezeiung kommt der sunnitische „Politologe“ Ahmad Fauzi Abdul Hamid aus Malaysia zu dem Schluss, dass es

vor dem jüngsten Gericht noch sieben große Kriege

geben werde. Der dritte große Krieg sei die von den Christen vorausgesagte

Armageddon Schlacht. Diese ende in einer weltweiten nuklearen Katastrophe.

Die Folge davon sei die Vernichtung aller Feuerwaffen, so dass die vier

verbleibenden Kriege wieder mit Schwert, Lanze und Bogen ausgefochten

würden. Wir kehren also dorthin zurück, wo es mit den Schwertern einmal

angefangen hat.

Solche

bizarren Endzeitspekulationen sind heute in den islamischen Ländern weit

verbreitet und wirken sich auf die Politik im Mittleren Osten aus. Deswegen

fordert der amerikanische

Religionswissenschaftler David Cook: „Das Studium der muslimischen

Apokalyptik ist absolut notwendig, um den modernen Islam zu verstehen.

Jeder, der den eminenten Einfluss dieser [apokalyptischen] Gruppen auf die

Ausrichtung der Muslime verstehen will, darf sie nicht ignorieren.“

Josuas Schwert

Was die Neunte

Koran-Sure und der Schwertvers für

islamischen Terroristen bedeuten, das beinhaltet das Bibel-Buch Josua

für die extremistische israelische Siedlerbewegung Gush

Emunim. Josua war als Nachfolger des Moses

und Heerführer der israelitischen Stämme bei der Eroberung von Samaria und

Judäa im Einsatz. Der jüdische Haudegen ging vor mehr als dreitausend

Jahren mit einer extremen Brutalität gegen die damaligen Einwohner der

„Westbank“ vor. Als er sich in der Nähe von Jericho aufhielt, "sah er

plötzlich einen Mann mit einem gezückten Schwert vor sich stehen." Auf

seine Frage, wer er denn sei, antwortete der Fremde: "Ich bin der

Anführer des Heeres des Herrn." Zwar wurden anschließend die Mauern

Jerichos nicht durch Waffengewalt, sondern durch lautes

"Kriegsgeschrei" und mit Hilfe der Bundeslade zum Einsturz

gebracht, aber sofort danach begann ein abstoßendes Gemetzel: "Mit

scharfem Schwert weihten sie [die Israeliten] alles, was in der Stadt war,

dem Untergang, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe und

Esel." – so steht im Buch Josua. Auch bei der anschließenden Eroberung

der Stadt Ai ließ der heilige Krieger "seine Hand mit dem

Sichelschwert nicht sinken, bis er alle Einwohner von Ai dem Untergang

geweiht hatte" – "Es gab an jenem Tag insgesamt zwölftausend

Gefallene, Männer und Frauen, alle Einwohner von Ai.".

Josua

gilt als Vorbild für jüdische

Fanatiker und wird unter diesen immer wieder beschworen, wenn es um die

Festigung der Westbank-Siedlungen und die Vertreibung der Palästinenser

geht. Aber auch an anderer Stelle finden sich im Alten Testament

Schwertverse. In einigen Fällen

richtet sich Gottes blitzende Waffe sogar gegen das eigene sündige Volk. So

in einer Passage aus dem Prophezeiungen des Ezechiel:

„Ein Drittel verbrenne mitten in der Stadt. [...] Ein anderes Drittel zerhaue

mit dem Schwert in der Umgebung der Stadt. Das letzte Drittel streu in den

Wind! Ich will hinter ihnen das Schwert zücken.“ – heißt es dort.

„Das Lied vom Schwert des Herrn“, das

bei Ezechiel 21: 6-22 nachzulesen ist, lässt

keinen Zweifel daran, dass selbst Yahwe bereit

ist, zur Klinge zu greifen. Nicht einmal die Gerechten können den Zorn

Gottes besänftigen: „Weil ich bei dir die Gerechten und die Schuldigen

ausrotten will, deshalb wird mein Schwert aus seiner Scheide fahren, gegen

jeden Sterblichen vom Süden bis zum Norden. Dann werden alle Sterblichen

erkennen, dass ich, der Herr, mein Schwert aus der Scheide gezogen habe. Es

wird nicht mehr in die Scheide zurückkehren. […] Verdoppelt wird das

Schwert, ja verdreifacht. Ein Schwert zum Morden ist es, zum Morden, das

gewaltige Schwert, das sie durchbohrt. Das Herz soll verzagen, und viele

sollen straucheln. An all ihren Toren habe ich dem Schwert zu schlachten

befohlen. Ja, zum Blitzen bist du gemacht, zum Schlachten poliert. Zeig wie

scharf zu bist! Zucke nach rechts und nach links, wohin deine Schneide

gelenkt wird. Auch ich schlage die Hände zusammen; meinen Zorn will ich

stillen. – Ich der Herr habe gesprochen.“

Das Schwert, das aus dem Munde wächst

Wenn wir

nicht von der Geschichte des Christentums, sondern von bestimmten

Textstellen des Neuen Testaments ausgehen, dann müsste die Lehre des

Jesus von Nazareth wohl die friedlichste aller monotheistischen Religionen

sein. Die Bergpredigt und die Aufforderung: "Liebe Deinen

Nächsten wie Dich selbst!" beinhalten bemerkenswerte humanistische

Wertvorstellungen. Aber bedauerlicherweise ist auch in den Heiligen

Büchern der Christen jener verhängnisvolle "Schwertspruch" zu

finden, der Ritterorden, brutalen Kreuzzüglern,

Konquistadoren, Inquisitoren, Katholiken wie Protestanten als

"Krieger-Philosophie" gedient hat: "Glaubet nicht, ich sei

gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden

zu bringen, sondern das Schwert." – verkündet Christus seinen

Anhängern im Matthäus Evangelium.

Noch

bedeutend martialischer geht es in der Apokalypse des Johannes zu.

Der Mittelpunkt dieser grausamen und verhängnisvollen Prophezeiung, aus der

heraus heute Millionen von fundamentalistischen US-Christen die politischen

Ereignisse im Mittleren Osten beurteilen, steht wiederum ein Schwertvers, ein Bild von surrealer Suggestion: „Aus

seinem Mund kam ein scharfes Schwert; mit ihm wird er die Völker schlagen.

Und er herrscht über sie mit eisernem Zepter, und er tritt die Kelter des

Weines, des rächenden Zornes Gottes, der Herrschers über die ganze

Schöpfung.“ – heißt es dort von dem richtenden Christus

Seit dem 11.

September machen sich immer mehr Amerikaner Gedanken über diesen

enigmatischen Satz. Apokalyptische Spekulationen sind so beliebt wie nie

zuvor. Dabei ist die Faszination vom Ende der Welt längst über

Gruppierungen der Christlichen Rechten hinausgewachsen und

beschäftigt jetzt ein „Publikum, das bisher einem Weltuntergangspropheten wie Nostradamus

keine besondere Beachtung geschenkt hat, oder sich irgend wie um eine heldenhafte Schlacht gekümmert hat, die

das Ende der Zeiten kennzeichnet, oder sich überhaupt dafür interessiert

hat. Dieses Publikum liest jetzt das Buch der Offenbarung.“ –

schreibt Time Magazine und gibt zu bedenken, dass nach einer Umfrage

59 Prozent aller Amerikaner davon überzeugt sind, dass sich die in der

Apokalypse geschilderten Ereignisse einmal realisieren werden.

Die Hexenklinge

Im Osten

legen Frauen den Schleier an, im Westen greifen sie zum Schwert. Kürzlich

sah man im Fernsehen den Film Witchblade.

Die „Hexenklinge“ wird als eine Superwaffe von „unglaublicher Macht“

präsentiert. Nur Frauen mit außergewöhnlich starker Willenskraft und einem

„gut durchtrainiertem Körper“ können das Zaubereisen tragen. Jeanne d’Arc war eine

aus dieser „Blutlinie von Kriegerfrauen“. Jahrhunderte lang habe das Witschblade im Schlaf gelegen, aber heute, in

den ersten Tagen des 21. Jahrhunderts, sucht es sich eine neue Trägerin.

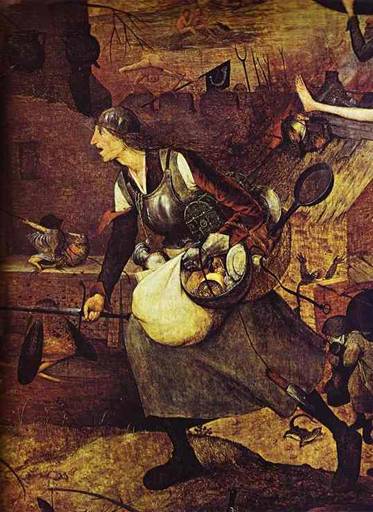

Frauen, die

mit Schwertern über Schlachtfelder rasen, bieten nicht immer einen

ästhetischen Anblick, sondern können auch einen beklemmenden Wahn

ausstrahlen. So auf Pieter Brueghels düsterem Bild die „Tolle Grete“ (Dulle Griet – hier ein

Auszug), das eine vom Irrsinn getriebene hagere Frau zeigt, die mit der

Klinge in der Hand aus einer geplünderten und brennenden Stadt heraustürmt.

Pieter Brueghel - Dulle Griet (Ausschnitt)

Weiblicher

Wahnsinn wie in Kill Bill übersteigt noch die männlichen. Warum? Uma Thurman gibt selber die

Erklärung. Während der Dreharbeiten fühlte sie sich stark von der dunklen

Endzeitgöttin Kali angezogen: „Ich habe an eine großartige Göttin des

Hinduismus gedacht: Kali.“ – sagte die Schauspielerin in einem Interview in

der Süddeutschen Zeitung – „Shivas schwarze Gattin, die blutrünstige Göttin der

Zerstörung. Sie sieht furchteinflössend aus: drei

rote, heraustretende Augen. Eine lange, herausgestreckte Zunge. Mindestens

vier Armee, einer davon hält ein Schwert, ein anderer einen abgetrennten

Kopf. Außerdem trägt sie eine Girlande mit 51 menschlichen Schädel um den

Hals: […] Es war sexy, diese Grimmigkeit und

Wildheit zu verkörpern.“ Gewalt, Sexualität und Morbidität vermischen sich

in dieser grausamsten aller indischen Gottheiten, die mit einem blutigen

Schwert das dunkle, von Krieg und Krankheit geprägten Zeitalters, das nach

ihr benannten Kaliyuga, einleitet.

Schwert und

Scheide

Es klingt

naiv, wenn der Spiegel die populären

Schwertfilme aus Hollywood als eine Nostalgie nach dem „Inbegriff des

kämpferischen Edelmuts“ im Zeitalter der Raketenangriffe und Autobomben

interpretiert. Da steckt mehr

dahinter! Das Schwert ist auch im asymmetrischen Zeitalter der Massenvernichtungswaffen

und Selbstmordattentäter das Symbol einer sakralen Kriegerkaste, die in

unseren Tagen vom Rande der Religionen immer mehr in das kulturelle Zentrum

drängt. Dabei ist festzustellen, dass sich die populären

„Kriegertypologien“ des Westens zunehmend an asiatischen Vorbildern

orientieren, in denen Meditation und Disziplin des Geistes ebenso zählen

wie der Umgang mit der Waffe. Im Zen-Buddhismus insbesondere aber in der

Samurai-Philosophie, gibt es genügend

Elemente, welche sich als Bausteine für eine totalitäre

Kriegerideologie eignen und die sich historisch schon „bewährt“ haben. Mit

ihrem Draufgängertum, ihrer strengen Dressur, ihrer

Selbstmordverherrlichung und ihrer Brutalität könnte sich die Weltsicht der

Samurai als eine ost-westliche Alternative zur

militaristischen Djihad-Philosophie der

sunnitischen und schiitischen Gotteskrieger entwickeln. In Hollywoods Film

Fabrik wird eine solche Entwicklung schon vorbereitet.

Die

„nostalgischen“ Schwertspiele sind gefährlich. Zu einer Zeit, als man in

Deutschlands Schulen noch Balladen auswendig lernen musste, zählte „Etzels Schwert“ von Conrad Ferdinand Meyer zu einer der

beliebtesten. Darin wird erzählt, wie Ritter Hug für seine Heldentaten das

Schwert des Hunnenkönigs Etzel vom Kaiser als

Geschenk erhält. Als er sich mit der Klinge in das Schlachtgetümmel stürzt,

gerät diese in einen Blutrausch und der erschöpfte Ritter kann den tobenden

Stahl nicht mehr kontrollieren. „Doch weh, es weiß von keiner Rast, es hebt

ein neues Morden an und trifft und frisst, was es erfasst.“ - heißt es in

der Ballade. Am Ende, wenn schon alles niedergemetzelt ist, ergreift das

Mordeisen auch noch seinen Träger: „Und jubelnd sticht ihm durch die Brust

des Hunnen unersättlich Schwert.“ Die Moral aus der Geschicht’,

wer bestimmte Schwerter zieht endet im Harakiri. Also Vorsicht!

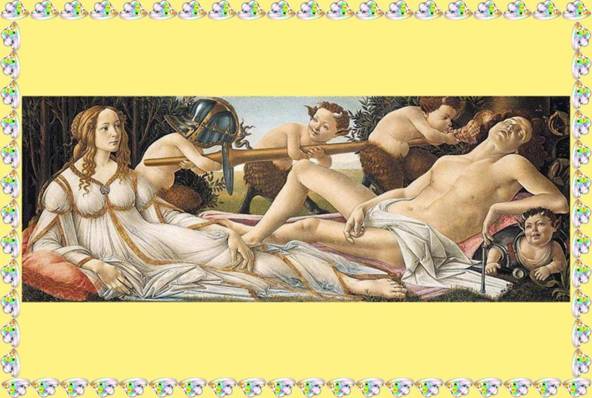

Wie kann nun

ein tobendes Schwert zur Ruhe gebracht werden? Recht einfach, indem man es

in die Scheide steckt. Die alten Griechen wussten das und sie

veranschaulichten einen Friedensprozess, nicht ohne Humor, durch die

Vereinigung ihres Kriegsgottes Ares mit der Liebesgöttin Aphrodite oder,

römisch ausgedrückt, der Conjunctio zwischen Mars

und Venus. Das Ergebnis war eine Tochter mit dem Namen „Harmonia“.

Wenn Schwert und Scheide, dito der martialische Phallus und die venusische Vagina miteinander verschmelzen – dann

herrschen Friede und Harmonie! Der Eros besiegt den Krieg! An diese

Weisheit erinnerten auch die Friedenaktivisten der 60er Jahre, als sie auf

ihre Transparente schrieben: „Make love not war!“ Aber die segensreiche Vereinigung

der beiden Gottheiten ist nicht von Dauer. Aphrodite war nämlich, so

erzählt es der Mythos, mit dem Hersteller von Kriegsschwertern, dem

göttlichen Schmied Hephaistos verheiratet. Hephaistos, ein Vertreter der

damaligen „Rüstungsindustrie“, ertappt die beiden Liebenden in flagranti, fängt sie in einem

Netz ein und gibt sie der Lächerlichkeit preis, indem er die im Netz

Gefangenen den sich amüsierenden Göttern präsentiert. Was wiederum zeigt,

dass die griechischen Götter und Göttinnen ebenfalls kein allzu großes

Interesse an einer Ersetzung des Krieges durch den Eros hatten.

©

Victor und Victoria Trimondi

Über

die Aktualität der „Politischen Apokalyptik“, des „Militanten Messianismus“

und des „Heiligen Krieges“ berichtet unser ständig aktualisierter

Newsletter: „Politik, Glaube und

Terror im Zeichen der Apokalypse.“

|