|

Kriege, Endzeitschlachten und Weltuntergänge im Lamaismus

Gewalt, Töten und Gerechte Kriege im Buddhismus

Für Buddha Shakyamuni war das

Töten von Mensch und Tier ein Tabu. „Wenn sich ein Kind des Buddha selber

tötet,“ – heißt es in einer seiner Predigten – „oder wenn jemand einen

anderen dazu anstachelt, zu töten, oder sich mit Tötungsmitteln ausstattet

oder wer diese vorschlägt, oder wer den Akt des Tötens preist, oder wer,

wenn er eine Person, die diesen Akt begeht, sieht und dann das billigt, was

diese Person getan hat, oder wenn er durch Zaubersprüche tötet, oder wenn

er die Ursache, die Gelegenheit, das Mittel oder das Instrument eines

Aktes, der den Tod herbeiführt, ist, wird er aus der [buddhistischen]

Gemeinschaft ausgestoßen.“ (1) Die buddhistische Lehre orientierte nicht

wie die Lehre der Bhagavadgita am Krieg. So kommt der indische

Religionswissenschaftler Kashi Nath Upadhyaya bei einer Gegenüberstellung

des Frühbuddhismus mit dem indischen Lehrgedicht zu dem Schluss: „In der

Tat ergibt sich die Unvereinbarkeit des Bhagavadgita Ideals mit dem Buddhismus

Ideal aus der einfachen Feststellung, dass der Buddha, obgleich als Kshatriya

[Krieger] geboren, auf seine königlichen Pflichten verzichtet und mit

rasiertem Kopf umherwanderte.“ (2)

Der „Krieg“ entstand für den

„Erhabenen“ aus einer niedrigen Gefühlslage der Menschen und er prophezeite

den Kriegern und Königen eine Wiedergeburt in der Hölle. (3) „Man mag

Tausend und Tausend Männer auf dem Schlachtfeld erobern, aber nur der ist

der edelste Sieger, der sein eigenes Selbst erobert.“ Solche und ähnliche Denksprüche

lassen sich viele finden. (4) Deswegen gibt es nach Upadhyaya für den

ursprünglichen Buddhismus keinen „gerechten“ und schon gar keinen

„heiligen“ Krieg. (5) An diese pazifistische Tradition knüpft auch der XIV.

Dalai Lama verbal an und präsentiert sich in der Öffentlichkeit

entsprechend friedliebend. In unserer Welt ständiger Kriege berühren seine

Friedens- Toleranz- und Glücksappelle viele Menschen tief und die westliche

Presse ist voll des Lobes über die vermeintliche Exklusivität des Buddhismus

in der zerstrittenen Familie der Religionen. „Ein Bekenntnis, mit dem man

nichts falsch machen kann.“ - schrieb der Spiegel 1998 in einer Titelgeschichte über den Buddhismus -

„Zweieinhalbtausend Jahre Friedfertigkeit statt Inquisition, stets heiter

wirkende Mönche statt präpotenter Kirchenfürsten, Nirvana Hoffnung statt Djihad Drohung - der Buddhismus tut

keinem weh und ist trendy

geworden.“ (6)

Dieses harmonische Bild ist

eindeutig falsch oder schlimmer noch: gefälscht! Jane Ardley schreibt in

ihrem Buch The Tibetan Independance

Movement das pazifistische Bild vom tibetischen Buddhismus als „die

idealisierte, romantische Vision von Tibet als ein Land von erleuchteten,

glücklichen und exotischen Menschen.“ – „Für diejenigen, die glauben, der

tibetische Buddhismus könne alle ihre Unsicherheiten beantworten, ist das

Bild vom ‚gewaltsamen’ Buddhisten höchst unangenehm vor allem, wenn der

Buddhismus selber die Rechtfertigungen für ihre Handlungen liefert.“ (7)

Spätestens seit der

Machtübernahme des zum Buddhismus konvertierten Kaisers Ashoka (ca. 269 –

232 v. Chr.) waren auch die Schüler des Buddha mit der Kriegsfrage

konfrontiert. Sie haben sich historisch keineswegs immer für die Partei des

Friedens entschieden, im Gegenteil - sie haben sogar zur metaphysischen

Begründung der gewalttätigsten aller Kriegertraditionen, des Samurai

Kultes, beigetragen.

Die Geschichte des tibetischen

Buddhismus war von Beginn an durch Kriege, Mord, Folterungen, soziale

Unterdrückung, durch Sklaverei, Hass und Machtgier bestimmt. So

verbreiteten die Erobererkönige der

Yarlung Dynastie, die vom 6. Jh. bis 9. Jh. n. Chr. Tibet zu einem Imperium

machten, mit ihrem brutalen und gnadenlosen Militarismus in ganz Innerasien

Furcht und Schrecken. Dennoch werden die meisten von ihnen heute noch als

„mitfühlende Bodhisattvas“ verehrt. Der aus Indien stammende Guru

Padmasambhava, der seit dem Ende des 8. Jahrhundert n. Chr. im Himalaja den

Buddhismus einführte, benutzte dazu Totschlag und Schwarzmagie. 842 n. Chr.

wurde der letzte anti-buddhistisch eingestellte Yarlung Herrscher, König

Langdarma, von einem buddhistischen Mönch ermordet. Seit diesem Königsmord

lag die politische Herrschaft in den Händen des Lama-Klerus. 900 Jahre lang

lieferten sich die unter einander zerstrittenen Sekten und Klöster

unzählige Kleinkriege, die eine größere Staatenbildung verhinderten. Dabei

war sich keine der sich bekämpfenden Richtungen zu schade, Fremde,

insbesondere Mongolen und Chinesen, ins Land zu holen, um mit deren Hilfe

die Gegenpartei zu vernichten. Im 17. Jh. fand ein blutiger Bürgerkrieg

zwischen den mächtigen Gelugpa- und Kagyüpa-Orden statt, aus dem der V.

Dalai Lama als gefeierter Schlachtenheld und absoluter Monarch hervorging.

In dieser Zeit wurden von einem chinesischen Reisenden die im Kampf

erprobten buddhistischen Khampas aus Innertibet als „kriegs- und

konfliktfreudig und jederzeit bereit zu sterben“ beschrieben. Der XIII.

Dalai Lama versuchte nicht nur eine Armee aufzubauen, sondern hinterließ ein

Testament, in dem er forderte, Invasoren des Hochlandes mit Gewalt

entgegenzutreten. Daran hielten sich die schon erwähnten Khampa-Stämme und

entfesselten Mitte des vorigen Jahrhunderts einen blutigen Guerilla-Krieg

gegen die Chinesen.

Gewalt und tödliche Intrigen

beherrschten das Mönchssystem auch im Inneren. Zwischen dem 17. und 19. Jh.

wurden insgesamt fünf Dalai Lamas, einige davon Kinder, aus

machtpolitischen Motiven heraus ermordet. Auch während der Jugend des

jetzigen XIV. Dalai Lama gab es blutige Gemetzel zwischen zwei verfeindeten

Anwärtern auf den Regentensitz. Heillos zerstritten sind heute der

tibetische Kirchenfürst und die so genannte Shugden Sekte. Im Verlauf

dieses Konflikts kam es 1997 in Dharamsala zu einem Ritualmord an drei

Mönchen.

Somit

ist die Geschichte des tibetischen Buddhismus nicht weniger blutig als die

Geschichte anderer Religionen. Hinzu kommt jedoch, dass der Lamaismus ein

erschreckendes Pandämonium von Kriegs- Mord- und Todesgöttern zur Schau

stellt, das an Morbidität und Aggressivität seinesgleichen in den

menschlichen Kulturen sucht. Der mexikanische Dichter Octavio Paz war nicht

der einzige, der die lamaistischen Dharmapala (Schutzgötter) mit den

Blutgöttern der Azteken verglich. Ein Beispiel unter Hunderten ist die

persönliche „Schutzgöttin“ des Dalai Lama, Palden Lhamo mit Namen. In der

Ikonographie reitet dieses weibliche Monster auf einem Maulesel durch einen

Blutsee, in dem Leichenteile herumschwimmen. Weil er den buddhistischen

Glauben nicht annehmen wollte, hat Palden Lhamo den eigenen Sohn ermordet

und dessen Haut zu ihrem Sattel verarbeitet.

Das Töten von Lebewesen

erhält jedoch eine Einschränkung. Ob von Buddhas, von Göttern, von Dämonen

oder von Menschen durchgeführt, nach der lamaistischen „Ethik“ muss ein

Tötungsakt durch „Mitgefühl“ (karuna) legitimiert sein: Mitgefühl

für die möglichen Opfer eines potentiellen Mörders oder Mitgefühl mit

diesem, damit er kein weiteres schlechtes Karma auf sich lädt. „Töten aus

Mitgefühl“ erweist sich jedoch bei näherer Hinsicht als eine höchst

ambivalente Formel, da sie weit mehr Willkürelemente in sich birgt, als

etwa die Rechtfertigung „aus Verteidigung zu töten“. Hohe Lamas, die einen

quasi göttlichen Status genießen, müssen eine von ihnen durchgeführte oder

befohlene Tötung nicht aus den einsichtigen Kriterien des Selbstverteidigungs-

oder Völkerrechts ableiten, sondern einzig und allein aus ihrer inneren

spirituellen Schau. Für einen normal Sterblichen sind solche Entscheidungen

nicht mehr nachvollziehbar, sie entheben sich einer jeglichen Kontrolle. So

zerschmetterte einer Legende nach der Gründer des tibetischen Buddhismus,

Guru Rinpoche (Padmasambhava), unter Berufung auf das Karuna-Gebot einem

Kleinkind den Schädel, weil er voraussah, dass es in seinem kommenden Leben

vielen Menschen Schaden zufügt hätte. (8)

In den höheren Tantra

Texten wie dem Kalachakra Tantra wird die Tötung eines Menschen bei wörtlicher Auslegung geradezu

gefordert. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass ein Wesen erst dann

Erleuchtung erlangt, wenn er sich in einen Zustand „jenseits von Gut

und Böse“ versetzen kann. Obgleich ein tibetischer Tantriker im Normalfall

das Mönchsgelübde abgelegt hat, wird von ihm verlangt, dass er die

folgenden „Untaten“ begeht: lügen, stehlen, die Ehe brechen, Alkohol

trinken und töten. „Die aus der Buddha-Familie des Vajra sollten zweifellos

töten; diejenigen aus der Buddha-Familie des Schwertes (sollten) die

Unwahrheit (sagen). - Diejenigen von der Juwelen-Familie sollten anderer

Menschen Besitz stehlen; diejenigen aus der Lotos-Familie anderen den

Gatten fortnehmen. – Diejenigen aus der Familie des Rades sollten von

berauschenden Substanzen, den Buddhalampen [das sind die fünf tabuisierten

Fleischarten, darunter auch maha mamsa, d. i. Menschenfleisch] und

allen angenehmen Objekten Gebrauch machen. – Diejenigen aus der Familie des

Hackmesser sollten bei keiner Frau, nicht bei solchen gewöhnlicher Art und

so weiter, den Himmels-Lotus [das ist die Vagina] gering schätzen.“ –

zitiert der XIV. Dalai Lama höchst persönlich einen Passus aus dem

Kalachakra Tantra (9) und fügt den folgenden Kommentar hinzu: „Von

Mitgefühl motiviert, könnten diejenigen aus der Buddha-Familie von

Akshobhya (10) – unter bestimmten Umständen – Menschen töten, die der

[buddhistischen] Lehre Schaden zufügen [!] beziehungsweise die empfindende

Wesen hassen und sich anschicken, abscheuliche und unheilvolle Handlungen

zu begehen, von denen sie mit anderen Mitteln nicht abzuhalten sind.“ (11)

Ein weiteres buddhistisches

Argument, mit dem eine Tötung legitimiert werden kann, ist die

Shunyata-Doktrin. Sie besagt, dass alles Sein letztendlich aus „Leere“

besteht. Eine Person, die im vollen Bewusstsein dieser Tatsache tötet,

bringt in Wirklichkeit überhaupt keinen um, weil sie „weiß“, dass all das

nur eine Illusion ist, sie selber ebenso wie die Person, die sie tötet.

Doch besitzt diese Vorstellung vom „Nichtsein alles Seienden“ keine

Exklusivität für den Buddhismus. Sie findet sich auch in indischen

Schriften, insbesondere in der Bhagavadgita, die das Töten das Töten

des Feindes geradezu als eine geistige Pflichtübung fordert. (12)

Seit den Ereignissen des 11/9

gewinnt die Debatte über die Legitimation zu töten auch unter Buddhisten

mehr und mehr an Aktualität. Viele von ihnen haben schon damit begonnen,

tödliche Schläge gegen Terroristen und „Schurkenstaaten“ zu legitimieren,

und stellen damit das Prinzip der absoluten Gewaltlosigkeit in Frage. „Wir

können nicht nur der Fußabtreter sein!“ – meint Gehlek Rinpoche, ein in den

USA lehrender tibetischer Lama – „Als Buddhisten können wir keiner Fliege

etwas zuleide tun, aber wenn die Fliege leidende Wesen verletzt, dann

müssen wir das stoppen.“ (13) Gehlek

sieht in der Tötung von Terroristen eine ethische Verpflichtung, denn es

gelte die Übeltäter, „vor schlechtem Karma zu retten. Wenn man zulässt,

dass sie töten, dann lässt man auch zu, dass sie viele, viele Leben lang

[als Wiedergeborene] mit Leid verbringen. Sie zu verfolgen, ist kein Akt

der Rache, nicht einmal der Gerechtigkeit. Wir schützen sie und uns.“ (14)

Eine „Militarisierung“ der

buddhistischen Religion geschieht zurzeit noch vorsichtig und mit hohen

moralischen Standards. Über den Satz „Füge kein Leid zu, aber stoppe

Leiden!“ – lässt Myotai Treace Sensei, Abt eines New Yorker Zen Zentrum,

seine Studenten meditieren. Ergebnis dieser Meditation ist die Bereitschaft

zu töten, um dadurch Leid zu

vermeiden. „Wenn notwendig, töte, aber nur aus Weisheit und Mitgefühl!“ –

rät John Daido Loori Roshi – ein anderer prominenter Abt des Zen Mountain Monastery. (15)

Aus Mitgefühl zu töten, kann

sogar die Weihe eine Bodhisattva-Gelübdes erhalten. Ein

„Bodhisattva“ ist ein Buddha, der gelobt hat, in dieser Welt Leiden zu

verhindern und der deswegen darauf verzichtet, in das Nirwana (Nicht-Seins)

einzutreten. „Eines dieser Gelübde besteht darin, dass du grundsätzlich

töten musst, wenn es zu zum Wohle anderer ist.“ – meint Nicholas Ribush,

Leiter des Lama Yeshe Archivs. „Wenn du das nicht tust, hast du das Gelübde

gebrochen.“ (16) - was nach buddhistischer Weltsicht grausamste

Höllenstrafen zur Folge hat. Durch das Bodhisattva-Gelübde wird das

Töten sakralisiert und es entsteht diese gefährliche Typologie des

„heiligen Kriegers“, des japanischen Samurai oder des tibetischen

Dharma-Warriors – das buddhistische Pendant zum islamischen Mujaheddin

und christlichen „Gotteskrieger“.

Doch im Unterschied zu den

letzteren darf ein buddhistischer Krieger bei der Ausführung seines

blutigen Handwerks keinerlei „Gefühle“ zeigen. Zorn, Hass, Wut, ja jegliche

Erregung gelten als despektierlich, kurz ein buddhistisch durchgeführter Totschlag

muss „cool“, „klar“ und „unbeteiligt“ sein. Robert Thurman, bekannt als

„Sprachrohr des Dalai Lama in den USA“ fasst diese puristische Grundhaltung

folgendermaßen zusammen: „Die Person, die so etwas [das legitimierte Töten]

durchführt, ist ein Bodhisattva, der sehr weise und geschickt ist

und der seine Coolness nicht durch Hass und Wut verliert.“ (17) Wie so

etwas aussehen zeigt seine Tochter Uma Thurman als Hauptdarstellerin in dem

extremen Gewaltepos Kill Bill. Die bekannte Filmschauspielerin ist

seit ihrer Kindheit eng mit dem Dalai Lama und dessen Milieu verbunden. In

einem Interview zu ihrem blutrünstigen Streifen sagte sie: „Ich glaube der

Dalai Lama würde sich totlachen [laugh his head off], wenn er Kill

Bill sehen würde.“ (18)

Für viele Buddhisten ist die

Gewaltfrage im Kern schon gelöst. „Gewalt ja, aber unter bestimmten

Bedingungen“ heißt das neue Credo, welches das alt ehrwürdige

buddhistische Glaubensbekenntnis. „Niemals Gewalt!“ abgelöst hat. Die

Literatur, in der nachgewiesen wird, nicht alle dem historischen Buddha

zugeschriebenen Worte und Handlungen pazifistisch waren, häuft sich. Andrew

Olendzki vom Barre Center for Buddhist Studies stellte zum Beispiel

eine ganze Anzahl von Legenden aus dem Leben des Religionsgründers

zusammen, in denen Gewalt legitimiert wird, darunter die Geschichte, dass

der „Erleuchtete“ einen Mann getötet habe, um 500 andere zu retten. Im Mahaparinirvana

Sutra ist davon die Rede, er habe in einer früheren Inkarnation einigen

häretischen Brahmanen das Leben genommen. „Ich glaube, der Buddha hat

akzeptiert, dass ein gewisses Maß an Gewalt in Welt eingebaut ist.“ – meint

Olendzki. (19)

Auch der Dalai Lama ist an

dieser Debatte beteiligt: „Wenn jemand ein Gewehr hat, und versucht dich zu

töten, ist es sinnvoll mit deinem Gewehr zurück zuschießen.“ – sagte er

schon von dem 11. September 2001. Wir haben an mehreren Stellen schon

gezeigt, wie nonchalant er mit der Frage nach Krieg und Frieden umgeht und

wollen hier nur Beispiele aus den letzten Jahren bringen.

Der Dalai Lama zum Irak- und

Afghanistan-Krieg

Es gibt immer wieder Versuche

des XIV. Dalai Lama einen interreligiösen Dialog mit dem Islam in Gang zu

setzen und diese häufen sich in der letzten Zeit, aber verglichen mit dem

christlich-buddhistischen und dem christlich-islamischen Dialog fallen

solche Versuche spärlich aus. Wenn der tibetische Religionsführer damit

scherzt, er möchte eines Tages gerne Mekka besuchen, so steht das im

Gegensatz zu einer gewissen, wenn auch vorsichtig artikulierten Abneigung

gegenüber dem muslimischen Glauben. Zu Beginn der 80er Jahre sagte er: „Ich

kann mich kaum an eine ernste Diskussion mit Mohammedanern erinnern.“ (20)

Auch die folgende Äußerung, die während seiner Kalachakra-Initiation in

Graz 2002 von der Wiener Presse publiziert wurde, hört sich nicht gerade

versöhnlich an. „Der Islam will als Weltreligion gelten, setzt aber genauso

wie das Christentum vor ein paar Hundert Jahren vornehmlich auf Aggression.

Das hat mit Religion nichts zu tun, sondern bloß mit Macht. Und das war

sicher nicht im Sinne des Propheten Mohammed. Religion darf nicht von Macht

geleitet werden.“ – sagte der Dalai Lama, der im Exil immer noch die

spirituelle und weltliche Macht in einer Person vereinigt. (21)

Zu den aktuellen Kriegen in

den islamischen Ländern Afghanistan und Irak äußerte sich der

Friedensnobelpreisträger nichts sagend und ausweichend. Er gab Bemerkungen

von sich, die selbst seine Anhänger irritierten. Der Afghanistan Krieg, so

der „Gottkönig“, habe nicht nur „eine Art von Befreiung gebracht“, sondern

die Bombardements der Amerikaner müssten auch als humanitärer Fortschritt

angesehen werden. „Ich bin erstaunt und bewundere in diesem Augenblick,

dass anders als im ersten und zweiten Weltkrieg, im Korea Krieg und im

Vietnam Krieg, die amerikanische Seite sehr vorsichtig bei der Auswahl der

Angriffsziele umgeht und ein Maximum an Vorsicht gegenüber zivilen Schäden

walten ließ. – Ich glaube, das ist ein Zeichen höherer Zivilisation.“ (22)

Das ist angesichts des international verurteilten Einsatzes von Streubomben

in diesem Krieg eine ziemlich befremdliche Einschätzung.

Die Statements des Dalai

Lamas zur Terror-Bekämpfung und zum zweiten Irak-Krieg waren jedenfalls so

vieldeutig, dass sie die Journalistin Laurie Goodstein dazu veranlassten,

in der New York Times einen Artikel mit dem Titel „Der Dalai Lama

sagt, der Terror verlange eine gewaltsame Antwort“ zu veröffentlichen. (23)

Das wurde später von einem exiltibetischen Beamten dementiert. Ob ein

Missverständnis oder nicht, feststeht, dass sich der tibetische

Religionsführer auf keinen Fall wie der Papst auf eine aktive und

engagierte Friedenpolitik in der Irak-Frage festlegen wollte. Es wäre zu

früh zu sagen, ob die amerikanisch-britische Besetzung ein Fehler gewesen sei,

erklärte er 2003 ausweichend in einem Interview: „Ich glaube die Geschichte

wird darüber urteilen.“ Der Korea-Krieg und der zweite Weltkrieg hätten

immerhin dazu beigetragen, den „Rest der Zivilisation und die Demokratie zu

schützen.“ (24) Als Gegenstrategien wurden von ihm keine Appelle an die

„Regierungen der Willigen“ oder Solidaritätserklärungen mit der UNO oder

Aufrufe zu den weltweiten Anti-Kriegs-Demonstrationen verfasst, sondern

sein „Protest“ erschöpfte sich mehr oder weniger in abstrakten Friedensbekenntnissen

und schlaffen Gebetsaufforderungen, wie der Folgenden: „Alles was wir tun

können ist, für den graduellen Abbau der Kriegstradition zu beten. Ich weiß

aber nicht, ob unsere Gebete von irgendeiner praktischen Hilfe sind.“ (25)

Diese Vogel-Strauß-Politik

blieb nicht unbemerkt und wurde in den mehreren Journalisten mit Befremden

kommentiert. Einer davon war der bekannte amerikanische Historiker Howard

Zinn: „Ich habe den Dalai Lama immer wegen seiner Plädoyers für

Gewaltlosigkeit und seiner Unterstützung der tibetischen Rechte gegen die

chinesische Okkupation bewundert. Aber ich muss sagen, ich war enttäuscht,

als ich mir seinen Kommentar zum Irak-Krieg angesehen habe, denn das ist

eine so offensichtliche und klare moralische Angelegenheit bei der massive

Gewalt gegen die Iraker ausgeübt wurde, was Tausende von Toten zur Folge

hatte.“ – sagte Zinn. (26) Die Neue Zürcher Zeitung kommentierte

ironisch das Verhalten des Tibeters als die Taktik „eines

Interessenpolitikers, der weiß, wer ihm die Butter aufs Brot streicht“.

(27) Das bestätigte auch der Journalist Adrian Zupp, der im Bosten

Phoenix einen Artikel mit dem Titel veröffentlichte: „Was würde Buddha

tun? Weshalb nimmt der Dalai Lama nicht einen Kampf [für den Frieden]

auf?“. Zupp meint: „Wenn immer er auf dieses Thema [den Irak Krieg] zu

sprechen kommt, ist das innerhalb der Vorgaben der US-Antwort.“ (28)

Grundsätzliche Skepsis am

viel gepriesenen Pazifismus des Dalai Lama

meldet auch der renommierte Religionswissenschaftler Oliver McTernan

vom Weatherhead Institute for International Affairs in Havard an:

„Die begrenzte und spezifische vom Dalai Lama sanktionierte Gebrauch von

Gewalt steht in scharfem Kontrast zu dem unwiderrufbare Bekräftigung des

Pazifismus die sich im so genannten Brahmalajala-Sutra findet, eines

der Heiligen Bücher des Buddhismus, das darauf besteht, dass die Kinder des

Buddha keine tödlichen Waffen

tragen, nicht an Kriegen, Revolten und Rebellionen teilnehmen oder einer

Tötung in irgendeiner Art und Weise zustimmen, sie nachträglich

legitimieren oder daran teilnehmen. Es wird den Jüngern sogar verboten,

sich eine Schlacht anzusehen.“ (29)

Der XIV.

Dalai Lama segnet eine buddhistische Armeeeinheit in Kaschmir

In der Region, aus der das Kalachakra-Tantra

historisch stammen soll, führte der tibetische Religionsführer 1976 eine Kalachakra-Initiation mit 40.000 Teilnehmern

durch. (30) Es handelt sich dabei um Kaschmir. Ein Teil des Landes wird von buddhistischen Ladakhi

bewohnt. Sie sind zu aktiven Mitspielern in dem gefährlichen Konflikt

geworden, der die Region erschüttert. Dort kämpfen sie fast

unbeachtet von der internationalen Berichterstattung gegen islamische

Soldaten und islamistische Mujaheddin. Zusammengefasst sind sie bei den so

genannten Ladakh Scouts, einer Einheit von 4.000 Mann in der

indischen Armee. Sie gelten als hochmotiviert und besonders

widerstandsfähig für den Einsatz in Gebirgsgegenden, was ihnen den Namen

„Schnee-Krieger“ (Snow Warrior) einbrachte. Lokale tibetische Lamas

lesen und rezitieren aus ihren Heiligen Schriften vor Kompanien der Ladakh

Scouts, bevor diese in die Schlacht ziehen, und die buddhistischen

Gebirgsjäger antworten mit ihrem Kriegsschrei: „Ki Ki So So Lhargyalo“

(„Die Götter werden siegen“). (31)

Seit den heftigen Kämpfen um

Kargil/Kaschmir (1999), in der die Buddhisten Dutzende von Muslimen töteten

und einen beachtlichen Sieg davontrugen, gelten die Ladakh Scouts

als „Indiens effektivste Kampfkraft“ entlang der Demarkationslinie, die den

indischen und pakistanischen Sektor von einander trennt. Monate vor der

Schlacht waren 300.000 hinduistische Pandits von den Pakistani gezwungen

worden, das Kashmir-Tal zu verlassen. „Kargil zeigt, dass die

Buddhisten nicht fliehen wie die Pandits.“ – sagte Tsering

Samphel, Vorsitzender der Ladakh Buddhist Association in der

Provinzhauptstadt Leh, nach der Schlacht. (32) Samphel vertritt eine Art

Autonomie für die buddhistische Provinz. Er steht den Muslimen des Landes

unversöhnlich gegenüber: „Wenn sie die Buddha-Statuen in Bamyan nicht

dulden können, wie können sie uns hier lebend dulden?“ – sagt Samphel. (33)

In der Tat soll die weltweit verurteilte Zerstörung der buddhistischen

Kunstdenkmäler in Afghanistan unter anderem ein Racheakt der Taliban wegen

die spektakuläre Niederlage der Islamisten in Kargil gewesen sein. Heute

gleicht der Ort einer Bunkerstadt.

Kurz

bevor dort die kriegerischen Auseinandersetzungen ausbrachen, besuchte der

XIV. Dalai Lama die Region. Er logierte in seiner Residenz nahe von

Choklamsar, einem tibetischen Flüchtlingslager außerhalb von Leh.

Tibetische Mönche und Schullehrer aus dem Lager erzählten später, dass er

den buddhistischen Offizieren seinen persönlichen Segen erteilt habe. (34)

Darunter war auch Major Sonam Wangchuk, den man später wegen einer

halsbrecherischen Militäraktion gegen die Pakistani in ganz Indien als

Kriegsheld feierte. Schon Mitte der 80er Jahren hatte der Dalai Lama eine

spezielle Armbinde aus Seide für die Ladakhi Soldaten gesegnet. (35)

Die

Position des Dalai Lama in der Kaschmir Frage ist undurchsichtig. Es gab

Proteste von indischer Seite gegen ihn, weil er für die Region eine

politische Autonomie gefordert haben soll. Später nahm er entschieden davon

Abstand und sagte: „Es gibt da einige Behauptungen von gewissen Kreisen,

dass ich Indien gegenüber undankbar sei. Ich möchte hiermit klar zum

Ausdruck bringen, dass ich tatsächlich niemals eine Gelegenheit ausgelassen

habe, meine Dankbarkeit auszudrücken. [...] Ich bin immer für Indien

aufgestanden. Meine Standfestigkeit in diesen wichtigen Fragen in den

letzte 42 Jahren sollte in ihrer Gesamtheit gesehen werden.“ Dann

versicherte er, dass Kaschmir ein „integraler Teil Indiens sei. Ich habe

das niemals in Frage gestellt.“ (36)

Ist der Dalai Lama ein

Manipulator, der die Welt mit edlen Sprüchen bedient, an die er sich selber

nicht hält? Einer seiner Anhänger, der bekannte amerikanische Publizist

Dave Kopel, hat eine erstaunliche Erklärung hierfür: „Manchmal sagt der

Dalai Lama dass Gewaltlosigkeit die wichtigste Sache ist. Manchmal bietet

er weit ausgeführte Rechtfertigungen für Gewalt an – so als nationale

Verteidigung gegen den kommunistischen Imperialismus, oder individuelle

Selbstversteigung gegen tödliche Angriffe. Manchmal erlaubt er nur eine

extrem enge Rechtfertigung von Gewalt - - vor allem wenn es mu die Rettung

seines eigenen Lebens geht. Wenn man über diese Widersprüche rätselt,

beachtet man nicht den non-dualen

[non-binary] Geist des tibetischen Buddhismus.“ (37) Nach Dave Kopel

funktionieren der Lamaismus und der buddhistische Tantrismus nicht nach dem

„non-dualen Geist“, der das westliche Denken beherrscht. Das, was wir in

unserer Kultur als Widersprüche empfinden, könne in der tibetischen ohne

weiteres nebeneinander bestehen, zum Beispiel Gewalt und Gewaltlosigkeit.

Jetzt wird einiges klar: Aufgrund dieses „non-dualen Geistes“ kann der

Dalai Lama einen vegetarischen Lebensstil propagieren und selber Fleisch

essen; ständige Statements über die Vorteile der Demokratie abgeben und

selber ein autoritatives System anführen, dass erst nach seinem Tod

demokratisiert werden soll; gegen die Gier der Manager sprechen und einen

extremen Nepotismus für seine Familie betreiben; sich mit prominenten

westlichen Wissenschaftlern umgeben und selber an die Wirkung von Magie

glauben; über religiöse Toleranz predigen und selber abweichende religiöse

Gruppierungen (Shugden-Anhänger) aufs schärfste verurteilen; mit ehemalige

Nazis, Diktatoren, repressiven Gurus, Kriegstreibern ebenso befreundet sein

wie mit Juden, die Auschwitz erleben mussten, mit Demokraten, mit

libertären Schauspielern und mit Pazifisten. Die Formel „nicht-dualer

Geist“ des tibetischen Buddhismus macht dies möglich und wie wir in unserem

Buch „Der Schatten des Dalai Lama“ gezeigt haben existiert diese Formel im

tantrischen Buddhismus tatsächlich. Sie stellt den „erleuchteten“ Lama

jenseits jeglicher konventioneller Moralnormen.

Kehren wir zur Tötungsdebatte

zurück. Die ehemals hochgeschätzte buddhistische Erkenntnis, dass der

„Feind“ nichts anderes sei, als das Spiegelbild der eigenen falschen

Gefühlslage und Vorstellung, eine Doktrin, mit welcher die Buddhalehre im

Westen groß wurde, ist mehr und mehr im Schwinden begriffen. Buddhisten

verhalten sich zunehmend wie andere Menschen auch: Wo gebissen wird, da muss

zurück gebissen werden. Aber in der großen Öffentlichkeit stellen sie

weiterhin ihre pazifistische Lehre heraus und dort werden sie weiterhin als

reine Pazifisten wahrgenommen.

Es gibt natürlich auch

Vertreter dieses Glaubens, die den neuen Trend nicht mitmachen wollen und

die konsequent und unbeirrt an der Tradition der Gewaltlosigkeit

festhalten. Einer von ihnen kommt aus einem Land, in dem sich buddhistische

Mönche aus Protest gegen den Krieg selber verbrannten und dadurch ein

nachhaltiges Fanal des Friedens in der ganzen Welt gesetzt haben. Es ist

der Vietnamese Thich Nhat Hanh, ein Vertreter des engagierten Buddhismus.

Er geht heute, im Gegensatz zum XIV. Dalai Lama, keinen Jota von seiner

pazifistischen Grundhaltung ab. In einem Interview mit dem Titel „Was ich

über Osama bin Laden sagen würde“ erklärt er: „Jegliche Form der Gewalt ist

Ungerechtigkeit. Das Feuer des Hasses und der Gewalt kann nicht dadurch

gelöscht werden, indem mehr Hass und Gewalt in das Feuer geschüttet wird.“

(38)

© Victor und

Victoria Trimondi

Gesamtübersicht

Nächstes Kapitel (5)

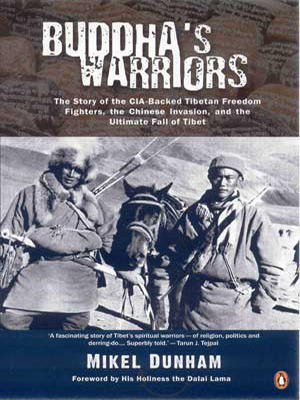

Der Dalai Lama und die CIA

Vorangegangenes Kapitel (3)

Buddha

gegen Allah

Die englische

Version des Buches “Der Schatten des Dalai Lama“ finden Sie unter:

The

Shadow of the Dalai Lama – Sexuality, Magic and Politics in Tibetan

Buddhism

Empfehlung abschicken

Die Verlinkungen in den Fußnoten wurden das letzte mal 2006

überprüft:

(8) Robert A. Paul - The

Tibetan Symbolic World - Chicago

1982, 169

(20) Claude B. Levenson – Dalai Lama. Die autorisierte Biographie des Nobelpreisträgers – Zürich 1990

|