|

Zen-Buddhismus und

NS-Faschismus

Hierbei handelt es sich um

einen neu bearbeiteten und ergänzten Auszug aus dem Buch „Hitler – Buddha – Krishna – Eine unheilige

Allianz vom Dritten Reich bis heute“

Karlfried Graf Dürckheim

Ein Viertel-Jude und Zen Schüler im Dienste des

NS-Regimes

Der zweite große

"Patriarch" des deutschen Zen war neben Eugen Herrigel Graf

Karlfried Dürckheim (1896 - 1988). Dürckheim wird von seinen Anhängern (und

weit darüber hinaus) als begnadeter Brückenbauer zwischen Ost und West

gefeiert. Er gilt als einer der bedeutendsten, westlichen Meditationslehrer

und Therapeuten. Unzählige "Wahrheitssucher" jeden Alters und

jeglichen Standes soll er angezogen haben. Sein Haus in Todtmoos-Rütte

(Schwarzwald) wurde zu einem Zentrum für Vertreter aller

Glaubensrichtungen. Viele erlebten den Grafen als Integrationsfigur, die in

den innersten Kern der Religionen vorgedrungen war und dort das Wesen der

Spiritualität herausgeschält habe.

Karlfried Graf von

Dürckheim-Monmartin wurde 1896 in München geboren. Nach dem Notabitur nahm

der 18jährige als Fahnenjunker des königlich bayrischen Leibregiments am

ersten Weltkrieg teil. Er wurde in dieser Zeit mehrmals mit dem Tode

konfrontiert und deutete dies später als initiatisches Erlebnis. Die

ständige Präsenz der Todeserwartung führe zu einer größeren Bejahung des

Lebens. "Es ist bekannt," - schreibt Dürckheim im Hinblick auf

den ersten Weltkrieg -, "dass es wohl nirgends so ausgelassene

Heiterkeit gibt wie gelegentlich unter Soldaten an der Front. [....] Und so

kann der Soldat an der Front mit dem Tod leben, so dass er ihn nicht mehr

schreckt, mehr noch, ihn wie ein treuer Geselle begleitet, der ihn immer

wieder über die Schwelle des kleinen Lebens in die Freiheit eines größeren

Lebens hinein trägt." (1) Problematisch an dieser schon ganz der

Zen-Philosophie verpflichteten Lebensweisheit ist sicher nicht das

"stirb und werde", sondern dessen Bindung an den Krieg. Töten und

Getötet sind primäre Seinserfahrungen Dürckheims. Als jugendlicher Jäger

überkommt ihm die "Lust am Töten" und er bringt wie in "einem bösen Rausch"

eine mehrköpfige Eichhörnchen Familie zur Strecke. (2) Im ersten Weltkrieg

erfährt er "eine Lust ganz bewussten Sichhineinwerfens in die tödliche

Gefahr." (3)

Ab 1919 engagierte sich der

konservativ eingestellte Graf in verschiedenen antirevolutionären

Aktivitäten. Er kooperierte mit den "Freikorps", die München von den "Roten"

befreien wollten. Von diesen wurde er inhaftiert, kam jedoch dank der

Fürsprache eines ehemaligen Dieners, der sich den Aufständischen

angeschlossen hatte, mit dem Leben davon. Anschließend betätigte er sich

journalistisch, seine Spezialität waren anti-bolschewistische Artikel.

Schon aus dieser Zeit datiert die erste Lektüre buddhistischer Schriften,

"wo die Lehre der allen Menschen innewohnenden Buddhanatur sogleich

einleuchtete." (4) Beim Lesen einer Strophe aus dem Tao Te King

hatte er sein erstes Erleuchtungserlebnis (Satori): "Der

Vorhang zerriss, und ich war erwacht. Ich hatte Es erfahren." (5) Er studierte Psychologie, promovierte

und wurde am 17. Februar 1930 habilitiert. 1931 erhielt er eine Professur

an der Pädagogischen Akademie Breslau. Ein Jahr später ging er als

Professor nach Berlin.

Unter seine Ahnen zählen

mehrere jüdische Bankiers, auch der berühmte Mayer Amschel Rothschild.

Demnach floss nicht-arisches Blut in seinen Adern. Diese Tatsache hätte ihn

eigentlich mit dem NS-Regime, das 1933 laut "Gesetz zur

Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" alle "Nichtarier"

aus dem Staatsdienst ausschloss, in Konflikt bringen müssen. Aber das

Gegenteil war der Fall: Dürckheim stellte seine Dienste dem Nazi-System mit

Begeisterung und wahrer Tatkraft zur Verfügung und trat 1933 der SA bei. In

einer Publikation über die Bedeutung der Universität heißt es aus demselben

Jahre: Ziel der Forschung sei die "Erziehung zum politischen

Menschen" und die "Grundlage aller Erziehung bildet die

Wehrerziehung", wie sie sich im bündischen Leben, im Wehrsport und der

SA darstelle. Im amtlichen Organ des NS-Lehrerbundes (Gau Schleswig

Holstein) schrieb er: "Das Grundgeschenk der nationalsozialistischen

Revolution: dies alle Berufe und Stände übergreifende Erlebnis des

gemeinsamen Wesens, des gemeinsamen Schicksals, der gemeinsamen Hoffnung,

des gemeinsamen Führers, [....], das ist der lebendige Grund aller

Einigungsbewegungen und –bestrebungen." (6) 1935 wurde er während

einer Wagner-Aufführung (Die

Meistersinger) Hitler vorgestellt. Im selben Jahr vermittelte Dürckheim

ein Treffen zwischen Hitler und dem englischen Lord Beaverbrook, dem

Besitzer des Evening Standard. (7)

Den Nazis war die

Kooperation mit dem loyalen und weltgewandten Grafen recht und billig,

insbesondere weil sie ihn im Ausland einsetzen konnten und seine jüdische

Großmutter dort den Anschein von der Liberalität des Regimes ausstrahlen

musste. So ist Dürckheim seit 1935 Mitarbeiter im "Büro

Ribbentrop" und gemäß einer Verfügung von Rudolf Heß wird er gezielt zur Betreuung des

"Auslandsdeutschtums" abgestellt. Diese Aufgabe nimmt er ganz im

Geiste seiner Vorgesetzten wahr. Entsprechend schwingen in einer Rede aus

dieser Zeit imperialistische Töne mit: "Das Übersee-Deutschtum erlebt

heute wohl im stärkeren Maße als alle anderen deutsche Volksgruppen in der

Welt, dass die Geburtsstunde des nationalsozialistischen Deutschland

zugleich die Geburtsstunde des deutschen Weltvolkes war." (8)

Emigranten, denen er auf seiner Überfahrt nach Südafrika begegnete und die

das Nazi-System fluchtartig verlassen wollten, attackierte er in seinem

Tagebuch: "So – ha! Da ist Hass drin und Gefühl der Befreiung. Wieder

ein Giftherd gegen Deutschland draußen." (9) Im selben Tagebuch steht

geschrieben: "Um halb Acht sitze ich an meinem Schreibtisch und lese

erst mal mindestens eine halbe Stunde im Mein Kampf. Das gibt die Einstellung für den Tag." (10)

Deutschland kann jetzt

vom faschistischen Japan viel lernen

1938 schickte ihn

Ribbentrop nach Japan. Seine Mission muss für das NS-Regime von höchster

diplomatischer Bedeutung gewesen sein, denn es ist sehr anzunehmen, dass

Dürckheim an der Vorbereitung des "Dreimächtepaktes" (1940), in

dem sich Deutschland, Italien und Japan gegenseitige militärische

Unterstützung für eine "Neuordnung in Europa und Ostasien"

zusagten, beteiligt war. Dass ergibt sich schon daraus, dass er im Jahre

1939 zur Berichterstattung nach Berlin zurückbeordert wurde. Nach seinen

eigenen Worten entließ man ihn mit dem neuen Auftrag, die Verbindung zu

japanischen Wissenschaftlern während des Krieges aufrechtzuerhalten.

Nach dem Krieg lehnte

Dürckheim jedoch jegliche Partizipation am Ausbau der politischen Achse Berlin - Tokyo ab. Im Gegenteil: Die

Nazis hätten ihn nach Fernost abgeschoben, weil er wegen seiner jüdischen

Vorfahren für ihr System untragbar geworden sei und hätten ihm eine

wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel "Erforschung der geistigen

Grundlagen der japanischen Erziehung" aufgedrängt. (11) Wenn man

bedenkt, wie politisch und militärisch wichtig Japan in dieser Zeit für das

NS-Regime war, wird Dürckheims Mission wohl kaum als

"Abschiebeposten" zu werten sein.

Bei näherer Hinsicht

erweist sich der Forschungsauftrag des Grafen als ein zentrales Projekt der

NS-Kulturpolitik. (12) Schon vor dem ersten Weltkrieg hatte General Karl

Haushofer und später immer wieder mit Nachdruck gefordert, den Blick in den

Fernen Osten zu wenden, um aus den japanischen Erziehungsmethoden zu

lernen. Die "nationale Erziehung Japans" war in den 30er Jahren

ein häufiges Thema in den Vortragsveranstaltungen der Deutsch Japanischen

Gesellschaft. 1934 hielt dort der Vorsitzende der Ostasiatischen

Gesellschaft Kurt Meissner ein Referat, in dem er die Beispielhaftigkeit

der Japaner in Sachen Pädagogik herausstellte. In einer Zusammenfassung

seiner Ausführungen heißt es: "Der Vortragende erinnert an ein zweites

Hitlerwort, die Forderung des Glaubens an die Unbesiegbarkeit: Dieser

Glaube ist in Japan im höchsten Maße vorhanden. Die kleinen Kinder werden

in diesem Geist schon von der Schule durch Bilderbücher erzogen. Später

folgen nationale Feiern in der Schule, zielbewusster Geschichtsunterricht

mit Heldenverehrung, Wehrunterricht und Exerzierübungen in der Schule,

Referenzen vor Shinto-Schreinen [....] Ritter- und Heldenromane in

Zeitungen, Film und Theater." (13)

1935 wandte sich der

Präsident der DJG (Deutsch Japanischen Gesellschaft) Admiral a. D. Paul

Behnke an den Reichminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

Rust mit der Bitte um Förderungen von Japan- und Japanischkenntnissen. Sein

Schreiben beginnt mit dem Satz: "Deutschland kann jetzt von Japan viel

lernen und sollte die verschiedensten Gebiete des japanischen staatlichen,

völkischen und geistigen Lebens, auch zu seinen eigenen Nutzen,

studieren." (14) In einem

Tätigkeitsbericht aus dem Jahre 1940 schrieb Walter Hautz, der im Auftrage

der DJG Japanvorträge hielt: "Wiederholt wurde ich auch aufgefordert

bei der Wehrmacht zu sprechen, und fand hier stets ganz besondere

Anteilnahme im Offizierskorps, dessen Vertreter überall den Wert von

Ausführungen über die völkische und soldatische Haltung des Japaners für

die Erziehung auch unseres Führernachwuchses hervorhoben." (15)

Anbetracht des großen

Interesse der NS-Ideologen am vom Bushido-Geist durchdrungenen

Erziehungssystem des japanischen Militarismus kam Dürckheims Arbeit die

höchste Rangstufe zu und es ist durchaus nicht ausgeschlossen, dass er sich

in den Zen einweihen ließ, um dessen Methoden für die Entwicklung eines

heroischen Kriegergeistes zu studieren, den er dann nach Deutschland

importieren wollte, denn schon ab 1938 suchte er die "Begegnung mit

dem Zen-Buddhismus und ihren bedeutendsten Repräsentanten". (16) Diese

waren ausnahmslos, wie wir von Brian Victoria wissen, mit Schwert und

Flamme auf den Tenno-Faschismus eingeschworen. 1941 begann der Graf mit

einer Einweisung in die "Kunst des Bogenschiessens" und

begeisterte sich daran, dass sein Lehrer "der Meister vom Meister von

Herrigel" war. (17)

Der spätere japanische

Professor Hashimoto Fumio, der damals Dürckheim als Übersetzer zugestellt

war, beschrieb den Aufenthalt des Grafen wie folgt: „Als Dürckheim das

erste Mal in Japan ankam war er umgeben von Shintoisten, buddhistischen

Gelehrten, Militärs und Denkern der Rechten, von denen jeder versuchte ihn

von ihrer Wichtigkeit zu überzeugen.“ (18) Unter den Militärs waren solche

führenden Figuren wie der kaiserliche Marine Vize-Admiral Teramoto Takeharu

und der kaiserliche Armee General Araki Sadao, der nach dem Krieg als

Kriegsverbrecher der A-Klasse zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. „Der

Graf hatte Schwierigkeiten heraus zu finden, wer für ihn der Richtige sei,

und ich stellte mich als Berater zu Diensten. Hinzukam, dass ihm eine große

Anzahl von Schriftmaterial zugeschickt wurde, und meine Aufgabe war es,

dieses zu sichten und seine Tauglichkeit zu überprüfen. […] Am Ende war es

das traditionelle japanische Bogenschießen und der Zen, die den Grafen am

meisten interessierten. Er errichtete ein seinen Garten ein

Bogenschießen-Arrangement und praktizierte eifrig jeden Tag. Hinzukam dass er

zum Shinkôji-Tempel […] ging und dort mehrere Tage verbrachte, um Zen zu

praktizieren. Sein Lehrer in Zazen war der Tempel-Abt, Meister Yasutani.

Ich begleitete den Grafen und praktizierte voller Freude mit ihm.“

(19)

1942 veröffentlichte

Dürckheim im Verlag Sansyuysha (Tokio) eine nationalsozialistische

Propagandaschrift auf Japanisch mit dem Titel Neues Deutschland – Deutscher Geist, deren Auflage (3000 Stück)

binnen zwei Monaten vergriffen war. Die Kapitelüberschriften lassen keinen

Zweifel an dem NS-Geist, der dieses Büchlein durchweht, aufkommen: "Volkstum

und Weltanschauung ~ Deutscher Geist

und westlicher Geist ~ Wesenszüge des deutschen Geistes ~ Der Herzgrund

deutscher Technik ~ Kultur und Kulturpolitik im nationalsozialistischen

Sinn ~ Autorität und Freiheit ~ Schönheit und Volk ~ Wissenschaft und Staat

~ Das nationalsozialistische Bild des Menschen ~ Die völkischen Grundlagen

des zwischenvölkischen Verstehens". (20) Der Graf war also auch

als Propagandist des Nazi-Regimes in Japan tätig. Am 20. April, dem

Geburtstag Hitlers, hielt er eine Rede im Deutsch-Japanischen

Kulturinstitut von Kumamoto. In seinem Tagebuch ist zu lesen: "Zwei

Stunden Vortrag über den deutschen Geist, am Geburtstag des Führers, das

ist schön!" (21) Neben Zen-Meditation, Bogenschießen und Metaphysik

schäumte er über vor Kriegsbegeisterung: "Japan im Besitz von ganz

Südostasien! Das ist einfach gewaltig. [....] Wir freuen uns über die Schläge, die sie

unseren Feinden erteilt haben." (22) Noch im Jahre 1944 ließ er sich zu

einer glühenden Eloge auf den Krieg hinreißen und beschwor "das

faschistische wie das nationalsozialistische Führerprinzip" und die

Rolle der beiden "Führervölker Deutschland und Italien beim Aufbau der

neuen [faschistischen] Ordnung". (23)

Ein Zeitzeuge, Dietrich

Seckel - Lektor für deutsche Sprache und Kultur an japanischen

Universitäten von 1937 – 1947 – erlebte den Grafen als fanatischen

"Top-Nazi": "Dürckheim ging auch in die Klöster und hat dort

Meditation betrieben." – so Seckel – "Aber diese Vertiefung in

das zen-buddhistische Japan war zum Teil sehr übertrieben. Vor allem wenn

man sah, wie er gleichzeitig Nazipropaganda machte. [...] Ich habe ihn

einmal bei einem Empfang in der deutschen Botschaft erlebt. Dort erklärte

er einem berühmten japanischen Nationalökonomieprofessor, einem vornehmen

alten Herrn in braunseidenem Kimono, die deutsche Reichsidee, indem er ihm

den Zeigerfinger auf die Brust setzte. Dieser arme Professor wich langsam

zurück, bis er an eine Wand kam und nicht mehr weiter zurück konnte. Es war

mitleiderregend, wie Dürckheim versuchte, ihn zu indoktrinieren. Graf

Dürckheim hat sich vor allem auch als Helfer und Freund der deutschen

Lehrer gefühlt. Er hat uns mit allem, was er uns bieten konnte, begegnet.

Er hielt überall und ununterbrochen Vorträge, die auch ins Japanische

übersetzt wurden. Die deutschen Texte wurden dann an sämtliche Deutsche in

Japan verteilt. Beinahe täglich bekam man mit der Post irgendeinen Vortrag

von Graf Dürckheim. Es war schrecklich. Er war sozusagen ein

Edelpropagandist von hohem intellektuellem Niveau, der durch das Land zog

und den Nazismus und die Reichsidee predigte." (24)

Am 20. April 1944 wurde dem

"politisch nicht mehr Tragbaren" das Kriegsverdienstkreuz zweiter

Klasse verliehen. Am Kriegsende sperrten ihn die Amerikaner 16 Monate lang

in ein Internierungslager. Die Zeit nutzte Dürckheim für Zen-Übungen. Das

Kriegselend, welches auch ihn und seine Familie in Deutschland schwer traf,

stellte er nicht als die sinnlose Tat einer Wahnpolitik in Frage, sondern

deutete es als "Initiationsereignis", das eine spirituelle

Neugeburt vorbereite: "Das unermessliche Leiden das heute in

Deutschland ist, wird das deutsche Volk um eine Stufe höher bringen und

noch mehr zu sich selbst, und tiefere Lebenseinstellungen gebären." –

schrieb er an einen Freund in den letzten Kriegstagen. (25) Den Krieg

legitimiert Dürckheim als "Wandlungserlebnis".

Später baute er zusammen

mit Maria Hippius eine Schule für "initiatische Therapie" auf.

Beide entwickelten eine weitgespannte Tätigkeit, die sie in viele Länder

führte und mit vielen VIPs aus dem internationalen spirituellen Milieu

zusammenbrachte. In Todtmoos-Rütte (Schwarzwald) entstand ein Zentrum, in

dem die Erkenntnisse des Paares an ihre Schüler und Schülerinnen

weitergegeben wurde. Der hoch geehrte "Altmeister des Zen",

Karlfried Graf Dürckheim starb dort 1988 im Alter von 90 Jahren.

Dürckheims japanischer Zen-Meister Yasutani Haku’un (1885 – 1973)

Der wichtigste spirituelle

Bezugsperson für Dürckheim während seines Japanaufenthalts war der Zen

Meister Yasutani Haku’un. Brian Daizen A. Victoria, der sich ausführlich

mit diesem Vertreter der Soto-Schule auseinandergesetzt hat kommt zu dem

vernichtenden Urteil, dass Haku’un ein „fanatischer Militarist“, ein „ethnischer

Chauvinist“, ein „Sexist“ und ein „Antisemit“ gewesen sei. (26) Unter dem

„Großen Weg des Nicht-Selbst“ (muga)

verstand er die völlige Aufgabe von Leib und Leben für den Souverän eines

Landes. (27) Das buddhistische Verbot des Tötens von Lebewesen hatte keine

prinzipielle Bedeutung für ihn – im Gegenteil: „In diesem Punkt stellt sich

die folgende Frage: Was soll die Haltung von Buddha-Schülern als

Mahayana-Bodhisattvas sein in Bezug zur ersten Vorschrift, die es

verbietet, Leben zu nehmen? Zum Beispiel was sollte getan werden im Falle,

um verschiedene böse Einflüsse abzuwehren zum Nutzen der Gesellschaft, es

ist notwendig Vögeln, Fischen, Insekten etc. das Leben zu nehmen, oder in

einem weiteren Zusammenhang, extrem böse und brutale Personen zum Tode zu

verurteilen, oder sich für die Nation in einem totalen Krieg zu engagieren.

Diejenigen, die den Geist der Mahayana Vorschriften verstehen, sollten

fähig sein, die Frage unmittelbar zu beantworten. Das ist hierzu zu sagen:

Natürlich sollte man töten, so viele wie möglich töten. Man sollte hart

kämpfen, jeden in der feindlichen Armee töten. […] Es zu vernachlässigen,

einen bösen Mann, der getötet werden sollte, oder eine feindliche Armee zu

zerstören, die zerstört werden sollte, bedeutet das [buddhistische]

Mitgefühl und den Respektgehorsam zu hintergehen, es bedeutet die

Vorschrift zu brechen, die es verbietet Leben zu nehmen. Das ist das

besondere Charakteristikum der Mahayana Vorschriften.“ (28) Solche

rabulistischen Umkehrungen, dass in bestimmten Fällen die Verweigerung zu

töten identisch ist mit Töten selbst, kennen wir auch aus dem tibetischen

Buddhismus. Für Haku’un bedeutete Töten, die Befehle des Shinto-Faschismus

ausführen.

Obgleich in Japan bis Ende

des zweiten Weltkrieges keine Juden gelebt hatten, übernahm Haku‘un die

Nazi-Idee von der jüdischen Weltverschwörung: "Wir müssen uns der

Existenz der dämonischen Lehren bewusst sein," – schrieb er 1943 –

"die behaupten, in der Welt der Phänomene gebe es Gleichheit, und die

dadurch die öffentliche Ordnung in der Gesellschaft stören und die

Kontrolle zunichtemachen. [....] Infolgedessen haben sie [die Juden] einen

heimtückischen Plan entwickelt, um die ganze Welt unter ihre Kontrolle und

Herrschaft zu bringen. Dies ist der eigentliche Grund für die großen

Umwälzungen, die wir in unserer Zeit erleben." (29) Es ist wohl kaum

anzunehmen, dass Haku’un wusste, dass sein Schüler Dürckheim Vierteljude

war. Dieser ließ sich auch von seinem Begleiter Hashimoto Fumio Haku’uns

Buch über den bedeutenden Zen-Meister Dôgen, in dem der Gründer der Soto

Schule entgegen der historischen Wahrheit als Militarist vorgestellt wird.

Brian Daizen A. Victoria

kommt in seiner Einschätzung von Dürckheims Meister zu dem Schluss: “Es ist

auch bemerkenswert, dass Yasutani noch weiter ging als die japanische

Regierung seiner Tage, indem er versicherte, dass seine Gefühle der

Kaiserverehrung, seine Pro-Kriegshaltung, seine sexistischen und

anti-semitischen Einstellungen nicht weniger seien als das ‚wahre

Buddha-Dharma‘. Indem er dies tat, kann ohne Übertreibung gesagt werden,

dass Yasutani, bewusst oder unbewusst, sich selbst so vollständig dem Staat

unterworfen hatte, dass er in der Tat einen Zustand der Selbstlosigkeit

erreicht hatte. Er gab nicht nur dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt,

sondern bot den gesamten buddhistischen Glauben ebenfalls an. Nicht damit

zufrieden, forderte er die gesamte Japanische Nation auf, dasselbe zu tun.“ (30)

So wie der von der

NS-Ideologie überzeugte Graf aus Deutschland so wurde auch Yasutani Haku’un

nach dem Krieg als hoch geachteter Zen-Meister verehrt. In dem Buch Die

drei Pfeiler des Zen schildert Philip Kapleau seinen Eindruck von ihm

mit den Klischees zeigen, mit denen die Jugend des Westens die

autoritativen und reaktionären Gurus aus dem Osten wahrgenommen hat:

„Yasutani Rôshi ist ebenso einfach und ungekünstelt wie sein bescheidener

Tempel. Seine zwei täglichen Mahlzeiten enthalten weder Fleisch, noch

Fisch, noch Eier, noch Alkohol. Man kann ihn oft in schäbigem Gewand und

Segeltuchschuhen auf seinem Weg zu einem Zazen-Treffen durch Tokyo trotten

oder auch in der überfüllten zweiten Klasse der innerstädtischen Züge

stehen sehen, seine Lehrbücher in einer Stofftasche über die Schulter

gehängt. In seiner vollkommenen Schlichtheit, seiner Gleichgültigkeit allem

Putz, Reichtum und Ruhm gegenüber wandelt er in den Fußstapfen einer langen

Reihe hervorragender Zen-Meister.“ (30 a) Von seinen extrem rechten Ideen

hat sich Yasutani Haku’un niemals distanziert, sondern sie im Gewande eines

aggressiven Anti-Kommunismus fortgesetzt.

Die Lebenslüge eines Zen-Lehrers:

"Ein Nazi war ich nicht - aber auch kein Anti-Nazi"

Es ist nicht unser Anliegen,

die Dürckheim’sche Zen-Therapie darzustellen und zu hinterfragen. Was uns

hier primär interessiert, ist die Art und Weise, mit der der Graf seine NS-Vergangenheit philosophisch,

seelisch und intellektuell verarbeitet hat.

Diese Frage erscheint uns

deswegen berechtigt, weil Dürckheim selber die beiden Metaphern

"Erlebnis und Wandlung" in den Mittelpunkt seiner praktischen

Philosophie und Therapie gestellt hat. Was versteht er darunter? "Es

gibt echte Wandlung überall dort, wo es für den Menschen zur Erfahrung [dem

Erlebnis] eines übernatürlichen Seins kommt, die den Sinn des Lebens um 180

Grad wendet und die Achse des Lebens aus der Mitte des natürlichen

menschlichen Daseins in ein übernatürliches Sinnzentrum rückt." (31)

Verlangt eine solch radikale

Kehrtwende nicht auch die Beantwortung der Frage: was war falsch am eigenen

Leben? Konkret auf Dürckheim bezogen: Was war falsch an seinem

nationalsozialistischen Engagement? Gibt es von ihm eine aus dem

Zen-Buddhismus heraus entwickelte Faschismuskritik, welche einer

"echten Wandlung" vom fanatisierten Zen-Faschisten zum

friedfertigen östlichen Weisheitslehrer vorausgehen müsste? Oder ist eine

solche Frage sinnlos, da sich Zen und NS-Ideologie ja gar nicht, wie Suzuki

gemeint hat, widersprechen brauchen?

Zuerst ist festzustellen,

dass sich Dürckheims Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit in seinen

Schriften und Äußerungen als äußerst dünn und berechnend erweist. Ein

umfangreicheres Dokument hierzu haben wir nicht entdecken können, sondern

nur einige kernige Sätze - etwa wenn der Hochbetagte sagt: "Ein Nazi

war ich nicht, aber auch kein Anti-Nazi!" (32) Das ist – anbetracht

seiner Vita – eine Lüge. Peinlich wird es, wenn er in seinem

autobiographischen Buch Mein Weg zur

initiatischen Therapie die Tatsache, dass er jüdisches Blut in sich

trug, dazu benutzt, um sich als rassisch Diskriminierten und als ein Opfer

des NS-Regimes darzustellen. Diese bigotte Haltung wirkt noch abstoßender,

wenn man erfährt, dass sich der "viertel-jüdische" NS- Diplomat

manchmal zu antisemitischen Äußerungen hinreißen ließ. Unglaubwürdig ist es

auch, wenn Dürckheim nach dem Krieg den Faschismus zur "höchsten

Ausdruckform des Materialismus" erklärt, denn schon 1934 stellt

stellte er heraus, es sei gerade die Konzentration auf den "inneren

Menschen" gewesen, die den Nationalsozialismus gegenüber den anderen

materialistischen Bürgerparteien so attraktiv mache. (33)

Der Graf hat auch die

"Zen-Samurai-Bushido-Debatte", wie sie seit Mitte der 30er Jahre

bis Ende des Krieges in Deutschland geführt wurde und die Einfluss auf das

Selbstverständnis der SS gewinnen konnte, verschwiegen. Dabei war er sehr

gut darüber informiert, da er sich selber daran beteiligte. Am 15. Juli

1939 erschien in der dritten Nummer der Zeitschrift Berlin – Rom – Tokyo ein Aufsatz von ihm über die

nationalistische Shujo-Dan Bewegung, in dem er den japanischen Staatskult

und den "Samurai-Geist" verherrlicht und auf deren Verwandtschaft

mit der NS-Weltanschauung verweist: "Wer heute durch Japan reist"

– heißt es dort -, "erfährt es auf Schritt und Tritt, dass die

Freundschaft mit dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen

Italien dem japanischen Volk, insbesondere für die Kräfte, die seine

Zukunft tragen, mehr bedeutet als eine machtpolitische Verbindung für den

Augenblick. Es ist der Geist [!], der Japan mit uns verbindet, jener Geist,

der, geboren aus der völkischen Substanz und dem Lebenswillen der Nation,

dort wie bei uns das Fremde bekämpft und das Eigene entfaltet und trotz

aller Unterschiede in den Gehalten seines Glaubens und den Formen, die er

erzeugt, verwandt ist im eisernen Willen zu sich selbst. Der Krieg, der

große Lehrmeister des Volkes, hat diesen Willen Japans zu sich selbst aufs

höchste gesteigert. In den Bauernhäusern und Betrieben hängt ein Schild mit

den Worten: Ein jeder verhalte sich so, als wenn er auf dem Schlachtfelde

wäre." (34)

Dürckheim ist fasziniert

davon, wie es dem System in Japan gelingt, moderne Institutionen und

religiöse Einstellungen miteinander zu koppeln: "Der Arbeitsdienst,

anknüpfend an altjapanische Einrichtungen, breitet sich aus, die

Lehrlingserziehung der Betriebe entwickelt neue Formen, die altjapanischen

Sportübungen gewinnen eine wachsende Bedeutung, die Wehrmacht, der

Bannerträger des Samurai-Geistes [!], gewinnt stets steigenden Einfluss,

und alles übergreifend bewährt die Jahrtausendalte Nationalreligion der

Japaner ihre volkserzieherischen Kräfte. Der in religiösen Wurzeln

verankerte Staatskult durchwirkt das Leben des Alltags, Redner durchziehen

das Land und entflammen das Herz des Volkes zum Dienst an den Göttern der

Nation, die religiösen Sekten besinnen sich auf ihre nationale Pflicht, und

zu Hundertausenden findet die Arbeiterschaft aus den Fabriken in eine

Bewegung zur Reinigung des Geistes, die Shujo-Dan." (35)

Drei Monate später

wiederholte er seine idée fixe

von der "Erziehungsnatur des Krieges": "Je länger der Krieg

dauert, je härter seine Rückwirkungen im Lande fühlbar werden, um so

stärker wirkt er als Erzieher des Volkes zu sich selbst. Als Notstand der

Nation wird er zum Weiser all jener Notwendigkeiten, denen Japan in seinem

Inneren Rechnung tragen muss, wofern es in dem großen Ringen von heute nur

äußerlich, sondern auch innerlich als Sieger hervorgehen soll." (36)

Aus dem Gesagten wird nur

allzu klar, was es mit Dürckheims NS-Auftrag "Erforschung der

geistigen Grundlagen der japanischen Erziehung" auf sich hatte: Der

Graf sollte die totale Durchmilitarisierung des japanischen

Erziehungswesens und ihre spirituelle Untermauerung durch die

Zen-Philosophie insbesondere durch den Bushido-Geist untersuchen und

darstellen. Das Nazi-Regime hatte an einer solchen Forschung weniger ein

wissenschaftliches, sondern ein primär kulturpolitisches Interesse. Man war

auf der Suche nach Orientierungsmodellen zur Konstruktion einer Pädagogik,

in der zusammen mit der Subordination unter den "Führer" die

Werte der Kriegerkaste im Vordergrund standen. Japan erwies sich in dieser

Beziehung als ein Schatzhaus. Es ist nach dem vorliegenden Material nicht

mehr zweifelhaft, dass Dürckheim in die Bushido und Samurai Debatte der

NS-Ideologen integriert war.

Auch dazu, dass sich in

Japan alle Zen-Schulen mit Begeisterung dem faschistischen Tenno-System

unterstellt hatten und dieses in jeder Hinsicht unterstützten, wird sich

Dürckheim später niemals äußern. Dagegen ist er selber in dieses

fascho-zenistische Milieu eingetaucht. Sein treuester Begleiter war in

dieser Zeit ein Herr Yanasiga, der Sekretär von Daisetz Teitaro Suzuki, von

dessen Schriften es in Japan offen hieß, sie hätten "den militärischen

Geist des nationalsozialistischen Deutschland stark beeinflusst". (37)

Aus diesen und anderen

Gründen wird klar, dass sich Dürckheims eigene "Wandlung" hin zu

einem "übernatürlichen Sinnzentrum" nicht als eine Abkehr vom

Faschismus vollzogen hat. Das Satori (Erleuchtung), das er 1938 bei seiner

Teezeremonie erfahren durfte, ließ seine Nazi-Einstellung völlig unberührt,

im Gegenteil - es förderte noch mehr seine Begeisterung für der

"Samurai-Geist" der japanischen Armee. So ist der von seinem

Biographen Gerhard Wehr dramaturgisch hochgespielte Antagonismus "zwischen

völkischen Idealen und dem spirituellen Leben" in der Vita des Grafen

eine weitere Lebenslüge. (38) In Wahrheit gab es diese innere Dramaturgie

nie, denn alle Zen-Initiationen

Dürckheims haben schon vor 1945 stattgefunden und beeinflussten seine

damals positiven Einstellungen zum Nationalsozialismus nicht.

Es liegt auf der Hand, dass

auch die Schüler und Schülerinnen des Grafen seine NS-Begeisterung

vertuschen. In den von ihnen verbreiteten Kurzbiographien wird die braune

Vergangenheit Dürckheims beschönigt, wie in der folgenden, die als Beispiel

für viele ähnliche angesehen werden kann: „Den Nationalsozialismus nimmt er

wahr als etwas ‚das nun einmal da war", eine gegebene Lebenssituation,

in der es sich zu behaupten gilt. Das Zeug zum Nazi hat er nicht, und so

wird er bald aus dem Dienst entlassen. Als hochrangiger Mitarbeiter lässt

er sich, wie er in einem späteren Interview formuliert, nicht so einfach

vor die Tür setzen. Er erbittet sich die Möglichkeit, nach Japan gehen zu

dürfen, wo er zwischen 1938 und 1948 ausreihend Gelegenheit bekommt,

Kontakt mit dem Zen-Buddhismus aufzunehmen. Zu seinem Zen-Training

zählt er auch einen sechzehnmonatigen Gefängnisaufenthalt, den ihm eine

Verleumdung in einer amerikanischen Zeitung einbrachte.“ (39)

"Der Sinn aller soldatischen Ausbildung ist Hara!"

Das bekannteste Buch des

Grafen ist Hara - Die Erdmitte des

Menschen (Erstauflage: 1954) "Hara" bedeutet Bauch. In der

japanischen Kultur ist die Konzentration auf den Bauch eine

Welteinstellung. Der Japaner muss - so der Graf - in sich als ausgeglichen,

zentriert, geerdet und gefestigt angesehen werden, weil er den

"Schwerpunkt" seines Seins in sein Hara verlagert habe. In der europäischen Kultur werde häufig das

Herz als die Mitte des Menschen angesehen, doch die Konzentration auf das

Herz bedeute etwas "ganz Persönliches", fördere die Beschränkung

auf das "kleine Ich", führe zu "Verhaftung" und

letztendlich zur "Unruhe". Der Mensch finde seine

"Ruhe" erst, nachdem er sein "Hara" entdeckt und

entwickelt habe. Dieses verbinde ihn mit der "Einheit des

ursprünglichen Lebens", der "ungeschiedenen Fülle des Seins"

und mit der "großen Natur". (40) Der Mensch muss - nach dieser

Lehre - zuerst in seinen Bauch hinabsteigen, um dann wieder

"hochsteigen" zu können. Das "Ruhen im Hara" ist sozusagen

der Ausgangspunkt für alle weiteren spirituellen Entwicklungen.

Eine Debatte darüber, ob die

Mitte des Menschen, im "Bauch" oder im "Herzen" zu

suchen sei, möchten wir hier nicht eröffnen. Was uns interessiert ist die

Frage, ob zwischen der Hara-Philosophie und dem Militärfaschismus Japans

einen Zusammenhang besteht. Die Auskunft hierüber gibt ein japanischer

General, den Dürckheim nach der Bedeutung des Hara für die Erziehung der

Soldaten befragt hat. Der hohe Militär war zuerst überrascht. Dann

antwortete er: "Der Sinn aller soldatischen Ausbildung ist Hara!" (41) Das ist

unmissverständlich: Hara bedeutet im Kern "Ausbildung zum

Soldaten", es ist – so der Graf – "die Bekundung soldatischer

Tugend unter allen Bedingungen - insbesondere auch angesichts des

Todes." (42) Diese Tugenden lauten "Ichüberwindung" und der

"harte Weg der Läuterung".

Dass sich das

"Hara" besonders gut für die Armee eignet, ergibt sich auch aus

dem folgenden Satz des Grafen: "Im Hara lassen sich sonst

unerträgliche physische Schmerzen ertragen, Kränkungen werden schnell

aufgefangen, unbedachte Reaktionen leicht vermieden, aber wo es nottut,

auch ohne Rücksicht auf ein ängstliches Ich zugeschlagen. [!] Im Hara

vergeht die falsche Empfindsamkeit, auch für den anderen. Eine innere

Mächtigkeit stellt sich ein, die den Menschen befähigt, ohne Angst auch

Gefährliches auf sich zukommen zu lassen." (43)

Solch eine Pädagogik, welche

die Immunität gegen Schmerzen

herstellen soll, die kräftig zuschlagen ohne Rücksicht auf sich und andere

und die sich angstlos der Gefahr aussetzen soll - beinhaltet einen

Verhaltenskodex, wie er auch in der SS gepflegt wurde. Es handelt sich

hierbei wahrscheinlich um Einsichten, die aus Dürckheims nicht

veröffentlichten NS-Forschungsbericht zur japanischen Erziehung übrig

geblieben sind und die dann in sein Nachkriegsbuch mit übernommen wurden.

Eingedenk der Tatsache, dass man am Ende des Zweiten Weltkrieges japanische

Jugendliche von 13 bis 16 Jahren zu Kamikaze Fliegern ausbildete und mit

einer "unpathetischen Selbstverständlichkeit" und ohne

"falsche Empfindsamkeit" in den Tod schickte, gewinnt die

Hara-Philosophie des Grafen einen bitteren Beigeschmack.

Die Bitterkeit verstärkt sich

noch, wenn Dürckheim schildert, wie eng die Entwicklung des Hara mit der politischen Machtausübung von

Diktatoren verbunden sein kann: "Die magische Kraft der geistigen

Heiler und großen Rethoren, die 'überlegene' Macht der Diktatoren, das

Stehvermögen und die Überlegenheit führender Politiker ist ohne deren Hara

nicht zu verstehen." (44) Zwar schränkt der Graf ein, die Macht könne

auch von einem Ich "in selbstsüchtiger Eigenmächtigkeit"

missbraucht werden. (45) Aber sogar an dieser Stelle ist er nicht bereit,

den Namen Adolf Hitler zu nennen.

Der italienische Faschist Julius Evola - Vater von Dürckheims

" initiatischer Therapie"

Dürckheim versucht in seinem

gesamten Werk – zumindest auf den ersten Blick – einen Weg der reinen

Innerlichkeit und des Körperbezuges zu lehren, einen Weg des achtsamen

Wahrnehmens, der Liebe zu den kleinen Dingen, der Selbsterfahrung, der

Beseitigung von Schattenkräften und Blockagen, der Bioenergetik, des

Umganges mit dem feinstofflichen Leib, der Meditation im Stil des Zen, der

Reifung, der seelisch-geistigen Neuwerdung, des Heilwerdens, der

Ganzheitsphilosophie, der Erweckung des "inneren Meisters" - so

als habe seine Lehre nur etwas mit der menschlichen Einzelexistenz und

nichts aber mit der Geschichte und der Gesellschaft zu schaffen. Die

"Wandlungsformen", die der Einzelne durchwandert, scheinen nur

das eigene "Selbst" zu betreffen. Um dieses "Selbst"

ins Satori (den Erleuchtungszustand) zu führen, ist ausschließlich

auf die Arbeit an der Person zu rekurrieren. Das isolierte Leben des

Einzelnen wird zum intiatorischen Ereignis, und die von ihm entwickelte

"Initiatische Therapie" soll dabei helfen, dies zu erkennen. Ist

diese Abschottung der "Seinserfahrung" von allen

gesellschaftlichen Umfeldern wirklich Dürckheims Ansicht?

In diesem Zusammenhang ist es

bemerkenswert, dass die Grundlagen der "Initiatischen Therapie"

nicht aus dem Zen-Buddhismus, sondern von dem italienischen Alt-Faschisten

Baron Julius Evola stammen. Dieser hatte in der Zeitschrift Antaios (Juli 1965) einen Aufsatz

mit dem Titel "Über das Initiatische" veröffentlicht, der für

Dürckheim von programmatischer Bedeutung wurde. Kriterien der Initiation

sind nach Evola die bewusste Konfrontation mit einer Todeserfahrung schon

zu Lebzeiten, "Überwindung des Menschen", der Übergang von der

alltäglichen Seinsweise zu einer anderen, die er als "transzendentalen

Realismus" bezeichnet. Dieser werde hergestellt "von einer

objektiv wirkenden Macht des Initiationsritus [....]; diese Macht wird auf

geistiger Ebene als objektiv und unpersönlich, als von jeder Moral

losgelöst angesehen, nicht anders als im materiellen Bereich eine

technische Leistung." (46) Der Italiener fordert deswegen, dass jede

wirkliche Initiation über den Selbsterfahrungsbereich hinausgehen müsse und

eines "Einschlags von oben" her bedürfe. Diese vertikale

Ankoppelung an eine höhere Macht, jenseits "aller gültigen moralischen

und kulturellen Wertbegriffe" bringt Kräfte ins Spiel, über die sich

Evola in seinem Aufsatz ausschweigt, die jedoch im Kontext mit seiner von

uns noch darzustellenden faschistischen Kriegerphilosophie erkennbar

werden.

Graf Dürckheim ist von den

Ausführungen des Barons so elektrisiert, dass er beschließt, diesen in Rom

aufzusuchen. "Die Begegnung mit Evola war wichtig für mich. Er war

schon ein großer Geist." (47) Diese Hommage an den Grandseigneur des

italienischen Faschismus wird auch deswegen verständlich, weil Evola am

Ende seines Aufsatzes auf den Zen zu sprechen kommt, der das Intiatorische

in reinster Form repräsentiere, "vor allem auch, weil er im wesentlichen

brüske und direkte Methoden der intiatischen Bewusstseinsöffnung (Satori)

in Auge fasst." (48) Ein Vergleich zwischen Evola und Dürckheim bringt

denn auch weit mehr Parallelen als Unterschiede zum Vorschein. Zu den

Gleichklängen rechnet die schon erwähnte Vorstellung, dass für die

"große Befreiung" ein "technisch zu verstehender

Amoralismus" charakeristisch ist. Moral und menschliche Güte können

höchstens als Mittel zum Zweck dienen, sozusagen um günstigere

Vorraussetzung für das Erleuchtungsbewusstsein zu schaffen. Aber der

eigentliche Initiationsritus wirkt "automatisch, also amoralisch,

objektiv und unpersönlich wie die moderne Technik." (49)

Evola war, wie wir noch

zeigen werden, mit einem ausgesprochen feinen Gespür für okkulte

Machtstrukturen ausgestattet. In dem Buch Über das Initiatische, das denselben Titel trägt wie der oben

genannte Aufsatz, hat er neben Eugen Herrigel und Mircea Eliade auch den

Grafen Dürckheim jenen Geistern zugerechnet, "die einer

traditionsgebunden Esoterik verbunden sind, und zwar namentlich in

Anlehnung an fernöstliche initiatische Kreise." (50) Deswegen

darf Dürckheims "Initiatische

Therapie", die sich gerne als "Existenz-Psychologie", als

Pfad zur "Innerlichkeit" präsentiert, keineswegs als auf das

einzelne Individuum begrenzt verstanden werden. Sie ist im Kern eine

umfassende okkulte Doktrin des Zenismus. Entsprechend lassen der Graf und

seine Schüler immer wieder zwischen den Zeilen durchblicken, dass er sich

selbst und Gleichgesinnte, wie zum Beispiel den Jesuiten-Pater und

Zen-Kenner Enomiya Lasalle, als eine Art "Seismographen für den

Zeitgeist" verstand. Dürckheim gestand sich und anderen Auserwählten –

ganz im Sinne der Patriarchen-Tradition des Zen – geheimnisvolle

mikrokosmische Qualitäten zu, durch die historische Prozesse verdichtet und

entlassen werden konnten. "Ich halte Pater Lasalle" – so der Graf

– "für eine der wichtigsten Geistesgestalten unserer Zeit. Weil er das

lebt, was er verkündet, ist seine Anwesenheit in dieser Welt von besonderer

Bedeutung." (51)

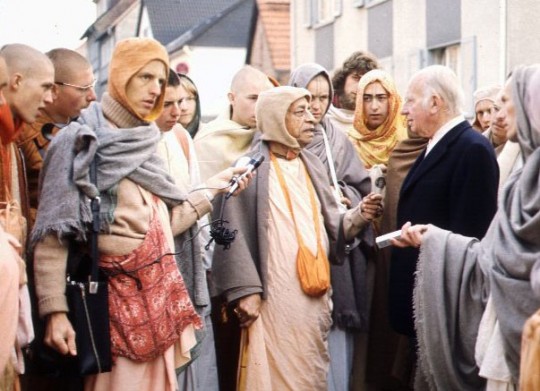

Karlfried Dürckheim trifft Bhaktivedanta Swami

Prabhupada, den Gründer der International Society für Krishna

Consciousness (Internationale Gesellschaft für Krischna-Bewußtsein), in

Deutschland

Von seinen Schülern ließ sich

Dürckheim als Schöpfer des "neuen Menschen" feiern. So endete der

Münchner Therapeut Norbert J. Mayer am 90. Geburtstag des Grafen seine Laudatio

mit den folgenden Sätzen: "Was Du, Karlfried, mit Maria geschaffen

hast für die Entwicklung des neuen Menschtums, wie es Maria nennt, ist ein

Bindeglied in der goldenen Kette des transpersonalen Wachstums des

Menschen. [....] Da – am Scheitelpunkt und Ende des 20. Jahrhunderts – setztet

Ihr Euer Zeichen als Seher, dieses goldene Band erkennend. Wir sind die

Zeugen und unsere Aufgabe ist es weiterzutragen.." (52) Eine solche

Sicht der Weltgeschichte macht den Zen-Grafen – wie es Evola richtig

gesehen hat - zu einem traditionsgebundenen Esoteriker, der die Interessen

"fernöstlich initiatischer Kreise" hier im Westen metapolitisch

vertritt.

Auch wenn Dürckheim mit

zunehmendem Alter sehr darum bemüht war,

ein christliches Image zu pflegen und jetzt mehr von

"Christuserfahrung" als von "Zenerfahrung" sprach, so

kam er dennoch mit einem Auftrag aus Japan zurück und dieser lautete: die

weltweite Verbreitung des Zen-Buddhismus unter Berücksichtigung nationaler

Besonderheiten. So jedenfalls hat es der japanische Meister Yuho Seki

gegenüber seinem deutschen Schüler Dürckheim formuliert: "Zen kam

ursprünglich aus Indien. Von Indien kam es nach China. In China entstand

ein chinesisches Zen. Dann kam Zen von China nach Japan, und es entstand

ein japanisches Zen. Heute kommt Zen nach Deutschland, nach Europa, und es

ist nun an euch, ein deutsches, ein europäisches Zen entstehen zu

lassen." (53) Der Symbolforscher Alfons Rosenberg wollte denn auch der

Christusattitüde des Grafen keinen rechten Glauben schenken: "Es

offenbart sich, dass Graf Dürckheim äußerst erfolgreich, die Zen

Mentalität, von einem dünnen Mantel christlicher Phraseologie umkleidet, in

das nach Stille, Geborgenheit, innere Freiheit und Sicherheit verlangende

Europa einschleust." (54)

Wer nach Deutschland kommt

und dort "spirituell" wirken will, der darf Auschwitz und die

Nazi-Zeit nicht überspringen, insbesondere wenn er selber, wie Dürckheim,

an der Macht des Schreckensregimes mitgewirkt hat. Die Schatten der

Vergangenheit könnten ansonsten allzu leicht wieder auftauchen. So hat sich

beispielsweise ein bedeutender Dürckheim-Schüler, der schon erwähnte

Münchner Therapeut Norbert J. Mayer, in gefährliche "braune

Gewässer" gestürzt. In den 90er Jahren veranstaltete er

schamanistische Sitzungen, in denen der germanische Gott Wotan/Odin und das

wilde Heer der Berserker beschworen wurden. Das Kapitel vier eines Buches

zu diesem Thema, an dem Mayer mitarbeitete, lautet: "Wotans Krieger

und der heroische Mystiker - Berserker Wut und die Rituale des

Krieges". (55)

Ethos und Gefühl – das sind die beiden Elemente der condition humaine, auf die der Zen-Buddhismus keine

humanistisch befriedigende Antwort hat. Ethische Fragen betreffen nicht den

Kern dieser Religionsrichtung, die eine Technik des Geistes ist, eine

Technik, deren Hauptziel in der absoluten Beherrschung, ja Unterdrückung

aller Gefühle besteht. Das kann zu einer seelischen Abstumpfung, bis hin zu einer

Automatisierung führen und deswegen Strukturen fördern, die auf der

politischen Ebene immer wieder den Kontakt zu faschistischen Strömungen

sucht. Deswegen muss eine Debatte über "Zen und Faschismus" nicht

nur historisch geführt werden und ist auch damit nicht beendet, wenn sich

Zen-Schüler von der faschistischen Vergangenheit ihrer

"Patriarchen" und Meister distanzieren. Es bedarf vielmehr einer

Kerndiskussion, die, wenn sie reformatorischen Charakter haben soll, den

Zen fest in ein humanpolitisches Wertesystem einbindet. In der Tat hat

Dürckheim einen solchen Weg nach außen hin proklamiert. Bei einer genaueren Hinsicht auf sein

Leben und auf seine Philosophie wird jedoch deutlich, dass sich hier die

alten Lehren nur ein modernes Gewand umgelegt hat.

Siehe auch:

Daisetz Teitaro Suzuki – Keine Berührungsängste vor dem

Faschismus

Eugen Herrigel – Verfasser des Buches Zen und

Bogenschießen – ein überzeugter Nazi

Fußnoten:

(1)

Karlfried Dürckheim – Erlebnis und

Wandlung – Bern u. a. 1982, 29

(2) Nach dem Eichörnchengemetzel empfand Dürckheim

"Entsetzen und Grauen" - ein

Schreckensgefühl, von dem niemals im Zusammenhang mit den

Nazi-Verbrechen, an denen er ideologisch beteiligt war, die Rede ist.

(3)

Karlfried Dürckheim – Erlebnis und

Wandlung – Bern u. a. 1982, 29

(4) Ebenda: 37

(5) Ebenda: 36

(6)

In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim – Leben im Zeichen der

Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 75

(7) Der Evening

Standard stand der Entwicklung in Deutschland sehr kritisch gegenüber.

Hitler versuchte Beaverbrook von seiner "Europa Vision" zu

überzeugen: "Der Lord war begeistert." – so Dürckheim – "Er

sagte: 'Ich schreibe nie mehr einen schlechten Aufsatz über Hitler! Das ist

ja großartig diese Konzeption, die er von Europa hat!' [....] Nach acht

Tagen war Lord Beaverbrook natürlich wieder auf der alten Linie."

(Karlfried Dürckheim – Der Weg ist

das Ziel – Göttingen 1995,

39/40)

(8)

In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim – Leben im Zeichen der

Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 76

(9) Ebenda: 77

(10) Ebenda: 78

(11)

Karlfried Dürckheim – Erlebnis und

Wandlung – Bern u. a. 1982, 42

(12) Diese Mission stand im Zusammenhang mit dem am

25. November 1938 abgeschlossenen "Abkommen über kulturelle

Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reich und Japan". Darin werden

12 Punkte genannt: 1. - Die Errichtung von kulturellen Arbeitsausschüssen. 2. - Die Erhaltung einer Erweiterung der

Kultureinrichtungen. 3. - Die Empfehlung von Lehrkräften. 4. – Die Erleichterung für amtliche

Studienreisen. - 5. – Austausch von Studenten und Professoren. 6. – Die

Förderung des freundschaftlichen Verkehrs zwischen den

Jugendorganisationen beider Länder.

7. – Wohlwollende Behandlung der Schulen. 8. – Austausch von Büchern und

Zeitschriften. 9. – Austausch auf den Gebieten der Kunst. 10. – Austausch

auf dem Gebiet des Films. 11. – Austausch auf dem gebiet des Funks. 12. –

Austausch auf dem Gebiet des Sports und der Volksgesundheit.

(13) In: Günther Haasch (Hrsg.) – Die

deutsch-japanischen Gesellschaften von 1888 bis 1996 – Berlin 1996, 228

(14) Ebenda: 322

(15) Ebenda: 233

(16) Manfred Bergler - Die Anthropologie

des Grafen Karlfried von Dürckheim im Rahmen der Rezeptionsgeschichte des

Zen-Buddhismus in Deutschland - Ein Beitrag zur Begegnung von Christentum

und Buddhismus - Fürth 1981, 106

(17) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 111

(18)

Brian Daizen

Victoria – Zen War Stories – New

York 2004, chapter 5

(19)

Brian Daizen

Victoria – Zen War Stories – New

York 2004, chapter 5

(20) Rückübersetzung aus dem Japanischen. Karlfried

von Dürckheim-Montmartin – Neues Deutschland – Deutscher Geist –

Tokio 1942

(21) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 114

(22) Ebenda: 116

(23) Ebenda: 118/119

(24)

Franziska Ehmke und Peter Pantzer – Gelebte Zeitgeschichte – Alltag von

Deutschen in Japan 1923-147 – München 2000, 51

(25) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 120

(26)

Brian Daizen

Victoria – Zen War Stories – New

York 2004, chapter 5

(27)

Brian Daizen

Victoria – Zen War Stories – New

York 2004, chapter 5

(28)

Brian Daizen

Victoria – Zen War Stories – New

York 2004, chapter 5

(29) Brian Daizen A. Victoria

- Zen, Nationalismus und Krieg, eine

unheimliche Allianz - Berlin 1999, 164

(30)

Brian Daizen

Victoria – Zen War Stories – New

York 2004, chapter 5

(30a) Philip Kapleau (Hg.): Die drei Pfeiler des

Zen. Lehre – Übung – Erleuchtung – München 1992, 56

(31) Karlfried Dürckheim

– Erlebnis und Wandlung – Bern u.

a. 1982, 83

(32) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 66

(33) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 81

(34)

Zeitschrift Berlin – Rom – Tokyo -

Heft 3, 15. Juli, 1939, 23

(35) Ebenda: Heft 3, 15. Juli, 1939, 23

(36)

Ebenda: Heft 6, 15. Okt., 1939, 28. Auch in diesem Heft kommt er erneut auf

den Samurai-Kult im faschistischen Japan zu sprechen: "Die Wehrmacht,

die wahre Trägerin der Samuraitradition, gewinnt immer wachsende Bedeutung

auch für die geistige Führung des Volkes." (ebenda)

(37) In: Brian Daizen A. Victoria - Zen, Nationalismus und Krieg, eine

unheimliche Allianz - Berlin 1999, 160

(38) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 110

(39) Karlfried Graf Dürckheim – in: www.martinweyers.com/sukhavati/duerckheim.htm

(40) Karlfried Dürckheim - Hara - Die Erdmitte des Menschen - Bern, München, Wien 1991, 92

ff.

(41) Ebenda: 30

(42) Ebenda: 30

(43) Ebenda: 176

(44) Ebenda: 62

(45) Ebenda: 63

(46)

Julius Evola - "Über das Initiatische" - in Antaios hrsg. V. Mircea Eliade und Ernst Jünger, Bd. VI, Nr. 2,

Stuttgart Juli 1964, 193/194

(47) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 180

(48)

Julius Evola - "Über das Initiatische" - in Antaios hrsg. V. Mircea Eliade und Ernst Jünger, Bd. VI, Nr. 2,

Stuttgart Juli 1964, 152

(49) Julius Evola – Über das Initiatische

– Sinzheim 1998, 53

(50) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 180

(51) In: Gerhard Wehr – Karlfried Graf Dürkheim

– Leben im Zeichen der Wandlung – Freiburg u. a. 1996, 158

(52) Ebenda: 229

(53) Ebenda: 159

(54) Ebenda: 195

(55)

Siehe hierzu das Buch von Ralph Metzner - The Well of Remembrance

Rediscovering the Earth Wisdom Myths of Northern Europe - mit

Beiträgen von Bärbel Kreidt, Norbert Mayer and Christian Rätsch.

|