|

Zen-Buddhismus und Faschismus

Hierbei handelt

es sich um einen neu bearbeiteten und ergänzten Auszug aus dem Buch „Hitler – Buddha – Krishna – Eine unheilige

Allianz vom Dritten Reich bis heute“

Eugen Herrigel

Verfasser des Buches Zen und Bogenschießen

– ein überzeugter Nazi

Das erste deutsche Buch über

Zen-Buddhismus (Zen - der lebendige Buddhismus in Japan) erschien im

Jahre 1925. Die beiden Autoren waren August Faust (1895-1945), später Professor

für Philosophie an der Universität Breslau, und der Japaner Shuej Ohasama

(von der Rinsai Schule). Der Kant- und Fichteforscher Faust entwickelte

sich später zu einem engagierten Nazi und war in verschiedenen

NS-Organisationen tätig. 1933 wurde er noch mit 38 Jahren Mitglied der

Hitlerjugend, 1937 im Deutschen Jungvolk "Fähnleinführer". Er

stand Kreisen um Alfred Rosenberg nahe und beteiligte sich am

"Kriegseinsatz der Philosophen". In den 30er Jahren publizierte

er eine apologetische Schrift über die Philosophie des Krieges. 1944

war er mit einem Beitrag zum Thema "Glaubensformen des Reichs" in

der Schriftenreihe vorgesehen, die im SS-Ahnenerbe von Friedrich Hielscher

herausgebeben werden sollte. 1945 beging August Faust in Breslau

Selbstmord.

Das mit Ohasama zusammen

verfasste Zen-Buch ist weitgehend frei von einem kriegerischen Geist, mit

Ausnahme einiger Sätze aus dem Vorwort, das von dem berühmten

Religionswissenschaftler Rudolf Otto geschrieben wurde. Otto macht dort

eine Eloge auf den Samurai-Geist: "Da sehen wir auch die Bilder dieser

eisenfesten, willensgestählten Männer, die in der Zen-Übung des Satori

gereift, den Kriegeradel Japans schufen, die Samurai, die das ritterliche

Ideal des 'Bushido' und seinen Sittenkodex gestalteten und Japan das

Rückgrat gaben, das es im Wandel seiner wechselvollen Geschichte

stützte." (1) Dann zieht der später von den NS-Orientalisten hoch

geschätzte Otto einen Vergleich zwischen der Bhagavadgita und dem

Zen: "Ohne es zu wissen, haben die japanischen Ritter die Ratschläge

befolgt, die Krishna dem Arjuna zuteil werden lässt und durch die er ihn,

den schwach Gewordenen, zu seiner Ritterpflicht zurückleitet. Die starke

innerliche Willenssammlung auf dem Grunde tiefer Versenkung und innerlichen

Lösung von den zerstreuenden und eitlen Sinnesobjekten und Interessen,

[....] die Standespflicht des recht schützenden und stützenden,

unerschrockenen, tapferen und kämpfenden Kshatriya, das Kshatram selber,

das die Züge des Bushido schon in sich enthält [...] diese und so manche

andere Züge des Zen-Ideals stehen schon in der Gita." (2) Zwei

Jahre vorher hatte der Religionsphilosoph einen Aufsatz "Über Zazen

als Extrem des numinosen Irrationalen" verfasst. Darin war zu lesen:

"Zen ist eben das Irrationale im extrem und fast losgerissen von allen

rationalen Schemata." (3)

Fausts Fachkollege Eugen

Herrigel wurde weltberühmt durch sein Buch Zen in der Kunst des

Bogenschießens. 1936 hatte er vor der Deutsch Japanischen Gesellschaft

einen Vortrag mit dem Titel "Die ritterliche Kunst des

Bogenschießens" gehalten, der dann in der Zeitschrift Nippon

erschien. Dieser Vortrag bildete die Grundlage für sein späteres

Erfolgsbuch. Der eigentliche Text erschien erst nach dem Kriege im Jahre

1948 und entwickelte sich sehr bald, übersetzt in zahlreiche Sprachen, zu

einem Klassiker.

Schon 1921 kam der Autor in

Heidelberg mit der japanischen Zen Philosophie in Berührung unter anderem

durch freundschaftliche Kontakte zu einer Anzahl japanischer Studenten.

Während seiner fast 6-jährigen Lehrtätigkeit als Dozent für

Philosophiegeschichte an der kaiserlichen Tohoku Universität in Sendai

(Japan) erlangte er die Meisterschaft in der Disziplin des Bogenschießens.

"In Japan hieß es, Herrigel sei der erste Europäer, der den Geist des

Zens verstanden habe." – so die Deutsche Buddhistische Union. (4)

Herrigels Lehrer war der Bogen-Meister Awa Kenzo, der jedoch keine

Zen-Ausbildung hatte. (5)

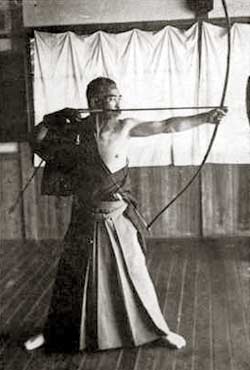

Awa Kenzo der Lehrer

Herrigels

Bildquelle: Oslo Kyūdō Kyōkai (2006/2)

Detailliert hat Shoji Yamada

untersucht, wie Herrigel die oft nüchternen und pragmatischen Instruktionen

Awa Kenzos mystifizierte und daraus eine eigene spirituelle Philosophie

strickte, die jedoch die Grundlage dafür bildete, wie Zen seit her im

Westen wahrgenommen. (6) Herrigels Kollege August Faust dagegen hielt den

aus Japan zurückgekehrten „Bogenschützen“ schon damals für eine Art

„Showmaster“, der ihn an den berühmten spirituellen Scharlatan Alessandro

Cagliostro erinnere. (7)

Am Ende seiner Lehrzeit als

Bogenschütze erhielt Herrigel den japanischen Namen Bungaku Hakushi. Ab 1929

lehrte er als Professor an der Universität Erlangen Philosophie. Am 20.

August 1934 leistete er einen Loyalitätsschwur auf das Deutsche Reich und

seinen Führer Adolf Hitler. 1937 wurde er in Erlangen Dekan, 1938

Prorektor und 1944 Rektor. Herrigel war von Beginn an bis zum Ende

ein überzeugter Anhänger des NS-Regimes.

Aus dem Jahre 1939 stammt von

ihm ein Aufsatz mit dem Titel "Nationalsozialismus und

Philosophie". Darin wird ein Versagen der deutschen Philosophie

beklagt, weil sie die völkisch-sittlichen Werte nicht genügend

berücksichtigt habe. Hitler erscheint als ein "Wunder" am

Horizont der Geschichte, der den "Kampf um die Seele des

deutschen Volkes zum Ziel führte." (8) Ebenso müsse die neue deutsche

Philosophie "ihre Verbundenheit mit dem deutschen Volke"

demonstrieren: "Nur der hat in Zukunft Auftrag zur Philosophie, der

mit allen Fasern seines Herzens dem deutschen Volke angehört, mit ihm vom

gleichen Blute durchpulst, vom gleichen Geiste getragen ist und daher aus

dem tiefsten Grunde seiner Deutschheit heraus gestaltet und schafft."

(9) Nach dem Krieg versuchte Herrigel seine Unterstützung des Nazi-Regimes

mit Lügen herunterzuspielen, etwa indem er fälschlicherweise behauptete, er

wäre nur ein „provisorisches“ Parteimitglied der NSDAP gewesen ohne

Parteibuch. (10)

Eugen Herrigel

Bildquelle: Oslo Kyūdō Kyōkai (2006/2)

Grunderfahrung eines

Zen-Bogenschützens ist die Ausschaltung des eigenen Ichs. Pfeil und Ziel

bilden eine Einheit und das Ego des Schützen schwindet. Das Individuum und

sein Wille sind völlig ausgeschaltet: "Es steht Ihnen im Wege, dass

Sie einen viel zu willigen Willen haben." - lehrt uns der Autor. (11)

Herrigel, der in Japan das Bogenschießen als spirituelle Zen-Disziplin

wählte, weil er Erfahrungen im Umgang mit Gewehren und Pistolen hatte,

sieht diese am reinsten durch den Geist des Samurai vertreten. Dies wird

insbesondere am Ende seines Büchleins deutlich. Auf Seite 81 entschuldigt

er sich, dass er bisher den Umgang mit Pfeil und Bogen als eine rein

geistige Schulung beschrieben habe: "Es wird nun doch, befürchte ich,

unterdessen bei manchem der Verdacht rege geworden sein, das Bogenschießen

habe sich, seit es im Kampfe von Mann zu Mann keine Rolle mehr spielt, in

eine verstiegene Geistigkeit hinübergerettet und damit in ungesunder Weise

sublimiert. Und ich kann es keinem, der so fühlt verdenken." (12) In

den anschließenden Abschnitten, die sich mit Zen und Schwertkunst

beschäftigen, kommt es dann zur wohlbekannten Verherrlichung des Kampfes,

des Mutes, des Tötens und des Todes.

Mit "kühlem Blut" –

so Herrigel – führt der Schwertkämpfer sein tödliches Ritual durch.

"Im Augenblick des Ausweichens holt der Kämpfer schon zum Schlage aus,

und, noch ehe er sich dessen versieht, ist sein tödlicher Streich schon

treffsicher und unwiderstehlich gefallen. Es ist, als ob das Schwert sich

selber führe, und wie beim Bogenschießen gesagt werden muss, dass 'Es'

zielt und trifft, so ist auch hier an die Stelle des Ich das 'Es'

getreten." (13) Jeglicher Gedanke an Leben und Tod wird ausgelöscht,

der Krieger handelt aus der absoluten Leere heraus. Einem Rohling weicht

ein Samurai im gegebenen Fall aus, weil ihm ein solcher Kampf keine

"Ehre" macht. Ein Achtung gebietender Gegner bringt dagegen

"nichts anderes als ehrenvollen Tod" - entweder für den einen

oder für den anderen Kämpfer. (14) "Hier kommen Gesinnungen zum

Vorschein, welche das Ethos des Samurai, den unvergleichlichen 'Weg des

Ritters', Bushido genannt, bestimmt haben." (15) Ein Samurai lebt gern

in der Welt, aber ist "jederzeit dazu bereit, aus ihr zu scheiden,

ohne sich durch den Gedanken an den Tod beirren zu lassen." (16) -

"Frei zu sein von Todesfurcht" - war eine der Maximen, die auch

im Moralkodex der SS einen zentralen Stellenwert einnahmen.

Hätten sie sich mit der

Geschichte des Zens in Japan und dessen Rezeption in Deutschland

auseinandergesetzt, dann wären amerikanische Bewunderer Herrigels, als sie

später über dessen aktive NS-Anhängerschaft erfuhren, nicht so erstaunt

gewesen. Ein Zen-Meister als Nazi - das schien nicht zusammenzupassen. So

fragte R.J. Zwi Werblowsky in einem Artikel über Herrigel: "Und der

Mann, der einen der Bestseller über Zen geschrieben hat, der eifrig jeden

Zen-Enthusiasten in Erregung versetzt, war ein überzeugter Nazi und

Gefolgsmann von Adolf Hitler. Kannst Du ein echter Zen-Schüler sein, oder

kannst Du vorgeben, Erleuchtung erfahren zu haben und zur gleichen Zeit

einem 'Führer' folgen, der Millionen von Menschen in Gaskammern umbringen

ließ?" (17) Die Antwort auf diese Frage hatte schon Daisetz Teitaro

Suzuki gegeben. Ja - es ist möglich, denn Zen „kann sich“ – wir wiederholen

– „mit anarchistischen oder faschistischen, kommunistischen oder

demokratischen Idealen, mit Atheismus oder Idealismus, mit jedem

politischen oder wirtschaftlichen Dogma befreunden.“ (18) Man wird dem

nicht widersprechen dürfen, wenn dies aus so berufenem Munde kommt.

Auch Herrigel betont, dass

ein Samurai "von Tag zu Tag unzugänglicher für Erschreckendes"

wird, was angesichts der Tatsache, dass sich die SS vom Samurai-Geist

inspirieren ließ, makaber klingt. (19) Arthur Koestler, der sich in seinem

Buch Von Heiligen und Automaten kritisch mit dem Zen und auch mit

Herrigel auseinandersetzt, kommt zu dem Schluss: "Zen strahlt immer

eine Faszination für eine Kategorie von Leuten aus, bei denen sich

Brutalität und Pseudomystizismus miteinander vermischen, angefangen von den

Samurai über die Kamikaze bis hin zu den Beatniks. [....] Der Fall Herrigel

[....] ist dafür typisch. Er war ein Starschüler unter den westlichen

[Zen-] Konvertiten sowohl vor als auch nach seiner

Nazi-Karriere." (20) Ebenso schreibt Gershom Scholem, die

wissenschaftliche Autorität für jüdische Mystik, Herrigel sei ein

überzeugter Nazi gewesen: „Dies wurde nicht in einigen biographischen

Notizen über Herrigel vermerkt, die von seiner Witwe herausgegeben wurden,

die sein Image als eine Person aufbaute, die sich ausschließlich mit den

höheren spirituellen Sphären beschäftigte.“ (21) Die Vertuschung wurde

bewusst betrieben: „Herrigels Übersetzer und Verleger verheimlichten

jegliche Information, die ihn mit den Nazis in Beziehung brachte. Sie unterstellten,

dass Herrigel in das Herz des Zens mit seiner erhabenen Spiritualität

vorgedrungen sei und ihn im Westen eingeführt habe. Zweifelsohne wollten

sie nicht dass irgendeiner erfuhr, dass er ein Nazi war.“ (22)

Herrigels methodische

Überlegungen über das japanische Bogenschießen sind zur Grundlage der

westlichen Zen-Rezeption geworden und haben zu einer unübersehbaren

Literatur, die Zen zu einem Passepartout macht, der jede nur denkbare Kunst

erlernen lässt. Darunter Titel wie: Zen and the Art of Motorcycle

Maintenance (1974); Zen in the Art of Writing (1989); Zen and

the Art of Internet (1992); Zen and the Art of Making a Living

(1993); Zen and the Art of Screenwriting (1996); Zen and the Art

of Murder (1998); Zen and the Art of Postmodern Philosophy

(2000); Zen and the Art of Diabetes Maintenance (2002) Alle diese

Texte beziehen sich direkt oder indirekt auf Herrigels Zen-Verständnis.

Siehe auch:

Daisetz Teitaro Suzuki – Keine

Berührungsängste vor dem Faschismus

Karlfried

Graf Dürckheim – Ein Viertel-Jude und Zen Schüler im Dienste des NS-Regimes

Fußnoten:

(1) August Faust und

Schuej Ohasama - Zen - der lebendige Buddhismus in Japan - Stuttgart

1925, IV

(2) Ebenda: V

(3) Ernst Benz - Zen

in westlicher Sicht - Zen-Buddhismus - Zen-Snobismus - Weilheim 1962, 8

(4) DBU (Deutsche

Buddhistische Union) - Chronik des Buddhismus in Deutschland -

Plochingen 1985, 108

(5)

Shoji Yamada – Shots in the Dark – Japan, Zen, and the West –

Chicago 2009, 66

(6)

Shoji Yamada – Shots in the Dark – Japan, Zen, and the West –

Chicago 2009, 46 ff.

(7) Hermann Glockner – Heidelberger Bilderbuch

– Bonn 1969, 234

(8) Bergler, Manfred - Die

Anthropologie des Grafen Karlfried von Dürckheim im Rahmen der

Rezeptionsgeschichte des Zen-Buddhismus in Deutschland - Ein Beitrag zur

Begegnung von Christentum und Buddhismus - Fürth 1981, 8

(9)

Ebenda: 8

(10) Shoji Yamada – Shots in

the Dark – Japan,

Zen, and the West – Chicago 2009, 97 ff.

(11) Eugen Herrigel - Zen

in der Kunst des Bogenschießens - Bern/München/Wien 1999, 41

(12) Ebenda: 81

(13) Ebenda: 88

(14) Ebenda: 90

(15) Ebenda: 90

(16) Ebenda: 90 - 91

(17) The Center

Magazine – März/April – www.friesian.com/poly-2.htm

(18) Daisetz Teitaro Suzuki – Zen und die Kultur

Japans – Berlin 1941, 51

(19) Eugen Herrigel - Zen

in der Kunst des Bogenschießens - Bern/München/Wien 1999, 90

(20) Arthur Koestler – "Neither Lotus nor Robot" – in: Encounter,

Vol. XVI, London

1961, 59

(21)

Gershom Scholem – „Zen-Nazism?“ – Encounter Vol. XVI, London 1961, 96

(22)

Shoji Yamada – Shots in tne Dark – Japan, Zen, and the West –

Chicago 2009, 103

|