|

Victor

und Victoria Trimondi

Deutschland

kann kein arabisches Land werden

Deutschland

ist Deutschland

Kommentar zum F.A.Z. Interview des XIV. Dalai Lama

Am 31.05.2016 erschien

in der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung ein Interview mit dem XIV. Dalai Lama. Wer die Inhalte des Trimondi Online Magazins

kennt, wird bald feststellen, dass dieses Interview zahlreiche Fragen

anspricht, die von uns kritisch behandelt wurden, insbesondere unter dem

Segment Krieg, Terror

und Weltuntergänge im Lamaismus und Buddhismus. Das Interview liest

sich deswegen wie eine Rechtfertigung gegenüber dieser Kritik, die sich

mittlerweile immer weiter verbreitet hat: Die Gewaltbereitschaft von

Buddhisten und ihre Abkehr von einem absoluten Pazifismus, die fundamentale

und historisch bedingte Feindschaft mit dem Islam, die Beziehungen des

Dalai Lamas zur CIA, die aktuelle und überraschende Ausbreitung von

tibetisch buddhistischen Religionspraktiken in China, die Freundschaft des

XIV. Dalai Lama zu dem ehemaligen U.S. Präsidenten George W. Bush und seine

problematischen Kontakte zur religiösen Rechten in Indien – all das sind Themen, die in dem

Interview entweder unmittelbar angesprochen werden oder die sich hinter

einer Fassade von unwahren Bekenntnissen zur Freiheit, zur Demokratie und

zum Mitgefühl verbergen. Der Höhepunkt des Interviews aber ist die Aussage

zur Flüchtlingskrise mit dem markanten Satz: „Andererseits sind es

mittlerweile zu viele. Europa, zum Beispiel Deutschland, kann kein

arabisches Land werden. Deutschland ist Deutschland.“ Durch diese forsche Bemerkung hatte sich der Religionsführer nolens volens in die Gemeinschaft

europäischer Rechtspopulisten eingereiht, die denn auch von dieser

Schützenhilfe begeistert waren.

Die Verbindung des Dalai Lama zur extremen Rechten hat Geschichte.

Wir haben das F.A.Z. Interview kommentiert und mit zahlreichen Links auf

Seiten unseres Online Magazins

versehen, die es den Lesern und Leserinnen ermöglichen, hinter die Maske

des „immer lächelnden Dalai Lama“ zu blicken.

Der Dalai Lama im Interview von Till Fähnders

„Flüchtlinge

sollten nur vorübergehend aufgenommen werden“

Der 14. Dalai Lama findet

zur Flüchtlingskrise unerwartete Worte: Es seien so viele Menschen

geflohen, dass es in der Praxis schwierig werde. Deutschland könne kein

arabisches Land werden.

FAZ: Eure Heiligkeit, Sie

reisen sehr viel durch die Welt. Haben Sie eigentlich einen Reisepass?

Dalai Lama: Die indische Regierung gibt uns ein

Registrierungszertifikat, das uns erlaubt, in Indien zu leben. Wer

ausreisen möchte, kann ein Identitätszertifikat beantragen. Dies ist ein

Reisedokument, das besagt, dass man ein tibetischer Flüchtling ist, der in

Indien lebt. Normalerweise ist das kein Problem, nur manche Länder

akzeptieren dieses Zertifikat nicht und geben uns kein Visum.

Trimondi: Indien und der gesamte Westen haben den tibetischen Flüchtlingen

sehr geholfen. Viele Länder haben geflohene Tibeter aufgenommen.

Insbesondere machten die Lamas vom Grundrecht der Religionsfreiheit

Gebrauch und konnten überall auf der Welt ihre Zentren errichten. Ungeheure

Geldsummen flossen von westlichen Anhängern (darunter von vielen Hollywood

Größen) zu den Exiltibetern. Ein Vergleich mit der aktuellen

Flüchtlingskrise in Europa ist deswegen irrführend.

Die privilegierte

Behandlung der Exiltibeter und ihres Klerus geschah jedoch nicht ohne

Gegenleistung. Der Dalai Lama war und ist für den Westen, insbesondere für

die U.S.A. und Indien, eine wichtige Schachfigur in der Auseinandersetzung

mit Rot-China. Dementsprechend verhielt sich der Kirchenfürst gegenüber der

U.S. amerikanischen Politik und gegenüber Indien immer loyal, selbst wenn

das seinen nach außen hin proklamierten moralischen Prinzipien widersprach.

FAZ: Das heißt, Sie sind

nach all den Jahren immer noch ein Flüchtling. Wie empfinden Sie die

gegenwärtige Flüchtlingskrise in Europa?

Dalai Lama: Wenn wir in das

Gesicht jedes einzelnen Flüchtlings schauen, besonders bei den Kindern und

Frauen, spüren wir ihr Leid. Ein Mensch, dem es etwas besser geht, hat die

Verantwortung, ihnen zu helfen. Andererseits sind es mittlerweile zu viele.

Europa, zum Beispiel Deutschland, kann kein arabisches Land werden.

Deutschland ist Deutschland. (lacht) Es sind so viele, dass es in der

Praxis schwierig ist. Auch moralisch gesehen finde ich, dass diese

Flüchtlinge nur vorübergehend aufgenommen werden sollten. Das Ziel sollte

sein, dass sie zurückkehren und beim Wiederaufbau ihrer eigenen Länder

mithelfen.

Trimondi:

Die Aussage des Dalai Lama „Andererseits

sind es mittlerweile zu viele. Europa, zum Beispiel Deutschland, kann kein

arabisches Land werden. Deutschland ist Deutschland.“ ist kein positiver

Diskussionsbeitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, sondern

schlichtweg eine Formulierung, wie sie heute von Rechtspopulisten in allen

europäischen Ländern benutzt wird und schüttet deswegen Öl ins Feuer. So

wurden denn auch diese Sätze von rechtspopulistischen Gruppen wie der „Identitären Bewegung“ in Deutschland oder von den

österreichischen „Indentitären“, ja selbst von

der britischen Brexit-Bewegung geschätzt und

propagandistisch ausgewertet.

Ein Artikel aus der Huffington Post vom 03.06.2016 mit dem Titel So

vereinnahmen Rechtspopulisten jetzt den Dalai Lama zeigt, wie

dessen Sprüche zur Flüchtlingsfrage mit Begeisterung und Dankbarkeit von

diesen aufgenommen wurden: „In den sozialen Netzwerken [der extremen Rechten] ist das Zitat in

Windeseile zur Legitimation von Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung

geworden.“ – heißt es in der Huffington Post. Kurze Zeit nach dem

Interview erklärte die stellvertretende AfD-Vorsitzende Beatrix von

Storch den Religionsführer zu einem der ihren: „Dalai Lama und AfD sagen:

Deutschland muss deutsch bleiben. Kein arabisches Land“ – twitterte sie. Auf verschiedenen Internetportalen der „Identitären Bewegung“ erschienen Bilder des Dalai Lama

mit den besagten Sprüchen:

„Der Dalai Lama ist identitär! Schluss mit der Masseneinwanderung! Volksabstimmung

jetzt!“ – heißt es in einem Kommentar zu diesem Poster. Ein anderes indentitäres Poster geht auf die „Rückkehr“ der

Flüchtlinge ein:

Auch in Großbritannien wurden die Worte des Kirchenoberhaupts von

Brexit-Aktivisten als Unterstützung aufgenommen. So warb dort die Kampagne

für den Austritt des Landes aus Europa (Leave EU) mit einem Portrait des

Tibeters und dem Satz: „The Dalai Lama favours

a more balanced approach to migration. Let's reclaim democratic control on June 23rd!”

Selbstverständlich distanzierte sich der Sprecher des Dalai Lama später

von der rechtspopulistischen Verwertung. Aber sprachliche Entgleisungen,

die rechtsradikale Assoziationen hervorrufen, gab es schon früher. So

schreibt der Tibetforscher Andreas Gruschke in einem Artikel mit dem Titel Die

Lobby des Dalai Lama, der sich mit den tibetischen Aufständen im Jahr

2008 auseinandersetzt: „Am Freiburger Kailash-Haus

hing während der Unruhen in Tibet ein Transparent mit der Aufschrift:

‚Tibet den Tibetern!‘ In Deutschland gibt es einen

vergleichbaren Slogan: ‚Deutschland den Deutschen‘. Er wird von radikalen,

rassistisch orientierten Gruppen in der Gesellschaft benutzt. Die vielleicht

gut gemeinte Unterstützungsparole für Tibet erscheint unter diesem

Gesichtspunkt äußerst fragwürdig.“

Besonders augenfällig und unverblümt sind die

Beziehungen und Bezüge des dänischen Lamas Ole Nydahl

zum europäischen Rechtspopulismus. Dieser ausführliche Artikel hierzu

zeigt, wie die Deutsche Buddhistische Union (DBU) Nydahls

Äußerungen herunterspielt oder überhaupt nicht wahrnimmt: Ole

Nydahl hetzt und die DBU schweigt. Auch die

offiziellen Medien beginnen immer mehr über die radikalen

Positionen Nydahls zu berichten. So dieser im

August 2018 erschienene Artikel in der Augsburger

Nachrichten: Wie

ein buddhistischer Populist Tausende ins Allgäu lockt .

Durch seine Position in der Flüchtlingsfrage geraten erneut die

früheren engen Beziehungen des Dalai Lama zu mittlerweile verstorbenen

rechtsextremen Persönlichkeiten in Erinnerung und in Diskussion. Seine Peinlichen

Freundschaften zu SS-Männern haben wir ausführlich dokumentiert. Von Heinrich Harrer, der

den jungen Dalai Lama mit westlichen Ideen bekannt machte, schreibt der

österreichische Journalist Gerald Lehner: „Zählten

auch Demokratie, Aufklärung, Humanismus, Toleranz, Gewaltenteilung und

Grundlagen eines modernen Staatswesens zu den Themen, die Harrer über die

fast sechs Jahrzehnte mit dem Dalai Lama besprach, in denen sie in Kontakt

waren? Beriet Harrer den jungen ‚Gottkönig‘ schon im alten Tibet mit dem

Weitblick eines Kosmopoliten und Humanisten? Wie hätte das ein Mann tun

können, der kurze Zeit zuvor – seit 1933 als SA-Mann – und später noch als Mitglied bei SS und

NSDAP seiner tiefen Verehrung für Hitler Ausdruck verlieh?“

Spuren

von Harrers „Erziehung“ mögen sich tief ins Gedächtnis des Dalai Lama

eingepflanzt haben und brechen immer wieder hervor, beispielsweise bei

seinem Besuch in Nürnberg im Jahre 2010. Während er dort im Rathaussaal eine kurze Rede hielt, blieb den

Anwesenden der Atem stecken, als er erzählte, als Kind habe er „sehr

attraktive“ Bilder von Nürnberg gesehen, mit „Generälen und ihren Waffen“,

mit „Adolf Hitler und Hermann Göring“. Einige der Nürnberger Zuhörer seien

„peinlich berührt“ und andere „kurzzeitig befremdet“ gewesen. Der

Oberbürgermeister sprach von einer „Schrecksekunde“ – berichtete die

Lokalpresse. Eigentlich sollte er in Nürnberg über Menschenrechte sprechen

– doch hierin sei er kein Experte, erklärte er.

Dem kann man nur zustimmen. (Siehe: Die zwei

Gesichter des Dalai Lama)

Dazu kommen die freundliche Beziehungen zu

Nazi-Okkultisten und Hitler-Verehrer wie Miguel Serrano oder zu einer

antisemitischen Vichy-Größe wie Jean Marquès Riviere. In

Österreich verstand er sich sehr gut mit Landeshauptmann Jörg Haider, der

für ihn in Kärnten ein europäisches Zentrum bauen wollte, und in Chile

plädierte er für eine Freilassung des Diktators Augusto Pinochet. Nicht

zuletzt ist in diesem Kontext seine Freundschaft mit dem japanischen

Terroristen und Hitler-Bewunderer Shoko Asahara

zu nennen.

FAZ: In Europa gibt es

eine zunehmend islamfeindliche Stimmung. Wie bewerten Sie das?

Dalai Lama: Es sind muslimische Individuen und kleine

Gruppen, die sich in ihren eigenen Ländern gegenseitig umbringen. Schiiten,

Sunniten. Sie repräsentieren nicht den gesamten Islam und nicht alle

Muslime. Die Liebe ist bei jeder Religion die Kernbotschaft, auch im Islam.

Bösartige Leute gibt es auch bei den Buddhisten, den Christen, den Juden

und den Hindus. Nur aufgrund von einigen traurigen Ereignissen, die von einer

kleinen Zahl Muslime ausgehen, sollten wir nicht die gesamte muslimische

Welt verurteilen.

Trimondi: Es gibt zwar immer wieder interreligiöse Treffen des Dalai Lama mit

Muslimen, aber die lamaistische Ideologie ist im Kern und grundsätzlich

anti-islamisch orientiert. Das vom Dalai Lama seit Jahren durchgeführte Kalachakra

– Ritual, als das höchste Ritual des Tibetischen

Buddhismus bezeichnet, beinhaltet die so genannte Shambhala-Prophezeiung,

die einen apokalyptischen Endzeitkrieg zwischen Buddhisten und Muslimen

voraussagt. Diese Prophezeiung hat historische

Wurzeln. Als das Kalachakra

– Tantra im 10. Jh. n. Chr. verfasst wurde, waren die buddhistischen Kulturen

Indiens von den islamischen Armeen schon überrannt. Zu Tausenden

flüchteten damals die Mönche nach Nepal und Tibet. Die Inhalte des Kalachakra

– Tantra Kalachakra Tantra sind als eine mystisch-politische und

militante Antwort auf den imperialistischen Islam zu verstehen. Das Tantra

macht keinen Unterschied zwischen einem gemäßigten und terroristischen

Islam. Sondern es benennt unmissverständlich Adam, Noah, Abraham, Moses,

Jesus, Mani, Mohammed und den Mahdi als die Gründungsväter des Islams,

die allesamt, so der Kalachakra Tantra Text, der „Familie der dämonischen Schlangen“

angehören. Sieben davon werden im Koran und anderen islamischen Schriften

als „Propheten“ verehrt.

Auch ist die „zunehmende islamfeindliche Stimmung“ nicht nur in

Europa sondern auch in vielen buddhistischen Ländern festzustellen. Weltweit sind heute

Verfolgungen und Pogrome von Muslimen durch Buddhisten an der Tagesordnung:

In Shri Lanka, in Nepal, in Thailand. Der Krieg

zwischen Buddha und Allah findet schon statt. (Weiterlesen: Buddha gegen Allah)

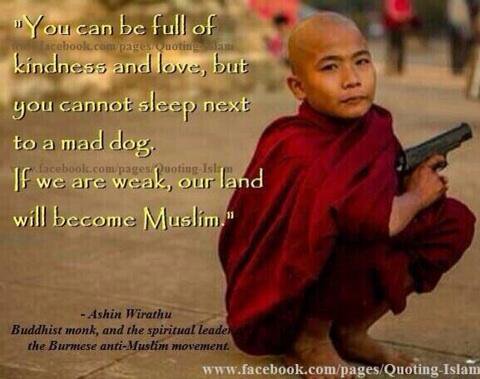

In Myanmar rief Ashin

Whiratu, buddhistischer Mönch und spiritueller

Führer der burmesischen anti-Muslim Bewegung, mit dem folgenden Satz zur

Verfolgung von Muslimen auf: „Du kannst voll sein von Freundlichkeit und

Liebe, aber du kannst nicht neben einem verrückten Hund schlafen. Wenn wir

schwach sind, wird unser Land muslimisch werden.“ Ein Plakat zeigt einen

jungen buddhistischen Mönch mit „Knarre“. Auch in diesem Zusammenhang muss

man den Spruch des Dalai Lamas „Deutschland darf nicht arabisch werden“

verstehen.

FAZ: Wir sind hier in Dharamsala

im Norden Indiens, wo Sie seit mehr als 50 Jahren im Exil leben. Ist dies

auch der Ort, an dem Ihr Leben enden wird? im

Exil leben. Ist dies auch der Ort, an dem Ihr Leben enden wird?

Dalai Lama: Das weiß niemand. Wie Sie wissen, hat sich die

Volksrepublik China im Vergleich zum China vor 30, 40 Jahren sehr

verändert. Die Kulturrevolutionäre hatten dazu aufgerufen, die „vier Alten“

zu zerstören, darunter die Religion. Heute hat China die größte

buddhistische Bevölkerung. Ein kommunistisches Land mit der größten Zahl

Buddhisten! Viele Parteimitglieder sind nur im Kopf Atheisten, aber von der

Brust an abwärts sind sie gläubige Buddhisten. Freiheit wird zum nationalen

Interesse, damit jeder individuelle Bürger seine Kreativität voll ausnutzen

kann. Mehrere hunderttausend Studenten, die in Amerika, Europa, auch

Deutschland studieren und auch in Japan, Australien und Indien. Sie erleben,

was Freiheit und Demokratie sind, Redefreiheit, Gedankenfreiheit, eine

freie Presse. China, so mächtig es auch sein mag, kann nicht zu der

früheren rigiden, abgeschlossenen Gesellschaft zurückkehren.

Trimondi: Die meisten chinesischen Buddhisten sind Chan-Buddhisten,

die oft den Tibetischen Buddhismus als eine ketzerische Lehre verurteilten.

Sie wurden schließlich seit dem 9. Jahrhundert von den Lamas aus Tibet

vertrieben. Aber es ist richtig, dass sich in China eine Hinwendung

zum tibetischen Buddhismus feststellen lässt. „Die Ergebnisse einer kleinen

Untersuchung, die ich 2007 durchführen ließ, ergaben, dass viele Chinesen,

die Anhänger des tibetischen Buddhismus wurden, sich entweder zuvor von dem

als zu spröde und konservativ empfundenen chinesischen Buddhismus abgewandt

hatten, oder aber aus verschiedenen Gründen zu dem Schluss gekommen waren,

der tibetische Buddhismus offeriere einen besonders ‚machtvollen Weg‘ zum

spirituellen Heil – bis hin zum Glauben an materiellen Gewinn durch

Rituale.“ – schreibt der Tibetologe Thierry Dodin in einem Artikel mit dem Titel Buddhismus

in China und Tibet – einen gesellschaftsverändernde Kraft? Darin heißt

es weiter: „Stark unterschätzt wird, wie sehr heute die Hinwendung von

Chinesen zum tibetischen Buddhismus zu dessen Vitalität in China und Tibet

beiträgt. In vielen Städten Chinas gibt es inzwischen Zentren, die

regelmäßig von tibetischen Lamas besucht werden; ein ähnliches Phänomen wie

im Westen.“ Das mag übertrieben klingen, denn Dodin

ist ein Anhänger des XIV. Dalai Lama und begrüßt deswegen die Ausbreitung

des T. B. in China. Aber Dodin hat Recht!

In China insbesondere von Seiten

der Partei findet ein radikales Umdenken in Richtung Buddhismus statt mit

einem erstaunlichen Interesse an dessen tibetischer Ausprägung. Man muss

dabei in Betracht ziehen, dass die Partei in China ein Mitspracherecht in

der Inkarnationsfrage hat. Jeder hohe neu inkarnierte Lama im Reich der

Mitte wird von der KPCh abgesegnet. Chan

Buddhisten gelten als nicht so devot wie tibetische Buddhisten. Eine

unterwürfige, gehorsame Einstellung der Bevölkerung liegt aber im Interesse

der chinesischen Führungsschicht. Deswegen werden überall im Land Hybride

zwischen Lamaismus und Chan-Buddhismus gezüchtet. Das hat Rückwirkung auf

die westlichen tibetischen Buddhisten und die Tibeter im Exil, so dass der

Chefredakteur der Schweizer Zeitschrift Market,

Arnaud Dotezac, geradezu von einer „Sinisierung der Exiltiber“ spricht. In einem

erleuchtenden Artikel mit dem Titel Buddhist

soft power – Chinese style zeigt er die

Hintergründe einer Entwicklung auf, die keiner für möglich gehalten hätte. Es gibt aber auch Anhänger des

Chan Buddhismus, die sich durch den Lamaismus bedroht fühlen, und eine

Kampagne dagegen unter dem Slogan „Tibetischer Buddhismus ist kein

Buddhismus“ führen.

Betrachtet man die aggressiven und

okkulten Inhalte des Tibetischen Buddhismus, dann muss man dessen

Verbreitung in China und seinen Schulterschluss mit Chan Buddhisten als

höchst gefährlich ansehen. „Der korporative

Kommunismus und die reiche Elite Chinas benutzen jetzt schon die Lamas, um hybride Chan buddhistische Vajra

[Tantra] Meister hervorzubringen und um jegliche heranwachsenden

demokratischen Neigungen im Mutterland niederzuzwingen.“ – schreibt Chris

Chandler, die eine hervorragende Studie über die totalitäre Ausrichtung der

Lama-Religion verfasst hat. (Siehe hierzu: Tibetan lamas collaborate with China)

FAZ: Und dann wollen Sie

zurückkehren?

Dalai Lama: Vielleicht in ein paar Jahren. Wenn die

Gelegenheit für meine Rückkehr kommt oder wenigstens einen kurzen Besuch,

wäre das ein Anlass zur Freude. Die Leute, die aus Tibet hierherkommen,

sagen immer: Bitte, komm. Sie wollen mein Gesicht sehen, bevor sie sterben.

Millionen Tibeter in Tibet warten darauf. Auch einige Chinesen vom

chinesischen Festland. Sie sagen: Bitte, vergiss uns nicht. Auf der anderen

Seite gibt es ein tibetisches Sprichwort: Wo immer du glücklich bist, da

ist dein Zuhause. In Indien habe ich über 57 Jahre in völliger Freiheit

gelebt. Die Freiheit hat mir erlaubt, Menschen unterschiedlichster

Hintergründe zu treffen, unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher

Berufe. Wenn ich das Gefühl habe, hier aus Indien mehr zu bewirken, dann

bleibe ich hier. Es ist das Land Buddhas. Und wenn ich hier irgendwann

sterbe, bin ich froh. Aber bitte nicht in einem Krankenhaus an irgendeiner

Fernbedienung hängend. (lacht)

Trimondi: Die Aussage, dass er in Indien immer Freiheit genossen hat, mag

stimmen. Das Land war extrem tolerant gegenüber den tibetischen

Flüchtlingen. Zwar geschah das nicht nur aus Mitgefühl, sondern auch aus

politischem Kalkül im Hinblick auf die chinesische Bedrohung. Auch

verlangten die Inder, dass sich der Dalai Lama in allen politischen Fragen

loyal verhält. „Während [der

Dalai Lama] aktiv die buddhistischen Lehren praktiziert, hat er immer an

der Seite Indiens gestanden, sogar wenn er deswegen seine eigenen

Prinzipien aufgeben musste. Ist das nicht der Ausdruck höchster Liebe für

seine Wahlheimat?“ – schreibt der

französische Tibetologe Claude Arpi und fährt fort: „Dass der Dalai Lama Indiens

Standpunkt verstand, während dieser vom Rest der Welt verdammt wurde, und

gerade weil er diametral im Gegensatz zu seinen tieferen

Glaubensvorstellungen steht, zeigt das Kaliber dieses Mannes, der Indiens

stets als Aryabhumi

[heiliges Land, aber auch Land der Arier]

bezeichnet und der Tibet zu einem Kind Indiens erklärt hat.“ Auch

David Frawley vom American Institue of

Vedic Studies lobt den tibetischen

Religionsführer: „Der Dalai Lama selbst hat Indiens Nuklear Tests

unterstützt. Ebenso Indiens Verteidigung im Kargil

Krieg von Kaschmir und die Kritik an der christlichen Missionsarbeit, die

von indischen Gurus gemacht wurde.“

Seitdem er das Land betreten hat, pflegt der Dalai Lama die engsten

Kontakte zur Hindutva, der religiösen Rechten

Indiens, die extrem anti-islamisch eingestellt ist. Von westlichen

Werten wie Freiheit und Demokratie, Redefreiheit, Gedanken- und Presse ist

hier keine Rede. (Weiterlesen: Das Verhältnis

des XIV. Dalai Lama zur religösen Rechten Indiens

)

FAZ: Sie haben angedeutet,

dass Sie der letzte Dalai Lama sein könnten. Wollen Sie überhaupt

wiedergeboren werden?

Dalai Lama: Ja. Solange Menschen leiden, werde ich ihnen

weiter dienen. Als der erste Dalai Lama sehr alt war, sagte einer seiner

gelehrtesten Schüler: Nun bist du bereit, in den Himmel zu kommen. Er

antwortete, im Himmel bin ich überflüssig. Ich möchte dort wiedergeboren

werden, wo ich etwas Sinnvolles tun kann, wo es Leiden gibt. Aber die Frage

ist, bleibt der Name Dalai Lama. Schon im Jahr 1969 habe ich in einer

offiziellen Stellungnahme gesagt, die Entscheidung, ob die Institution des

Dalai Lamas weitergeführt werden soll oder nicht, hängt vollkommen vom

tibetischen Volk ab. Wenn also eine Situation aufkommen sollte, in der die

Institution an Relevanz verloren hat, dann braucht man sie nicht mehr

aufrechtzuerhalten. Außerdem habe ich schon im Jahr 2001 einen Teil der

politischen Führung abgegeben. Seit dem Jahr 2011 bin ich von allen

politischen Aufgaben zurückgetreten. Für 400 Jahre war der Dalai Lama

automatisch der weltliche und spirituelle Führer. Die weltliche Führung

habe ich freudig, freiwillig und mit Stolz abgegeben. Nur die Chinesen haben das noch nicht verstanden. Um die Zukunft

des Dalai Lamas machen sich die chinesischen Kommunisten mehr Gedanken als

ich.

Trimondi: Die Gefahren für Freiheit, Frieden, Menschlichkeit und Demokratie,

die vom Tibetischen Buddhismus ausgehen, sind keineswegs an Tenzin Gyatso, den XIV. Dalai

Lama, gebunden sondern ergeben sich

aus diesem okkulten Religionssystem selber, das von immer mehr Aussteigern

als ein Kult bezeichnet wird, der weltpolitische Ambitionen hat. (Siehe: Der

Lamaismus als ein Kultsystem) Das Gerede von der Nachfolge ist deswegen

ohne Bedeutung für das Gesamtsystem. Es ist auch ohne Bedeutung, ob dieser

Kult durch einen von den KPCh ernannten Dalai

Lama oder einen „westlichen“ Dalai Lama praktiziert wird. Die Buddhas, Bodhisattvas, Kriegsgötter und Herukas

(Dämonen), die die Lamas in ihren Ritualen beschwören, stammen, der Doktrin

nach, aus einer übernatürlichen Welt. Sie können sich jedoch in

menschlichen Personen inkarnieren. Die Menschen funktionieren dann als

Vasen, die die göttlichen oder auch dämonischen Energien auffangen und

speichern. Doch diese menschlichen „Vasen“ segnen irgendwann das Zeitliche

und zerbrechen, aber die Götter und Dämonen existieren fort in einer

transpersonalen Dimension, sozusagen als religiöses Programm, um dann in

„neuen Vasen“, d. h. in menschlicher Gestalt, wieder zu erscheinen.

FAZ:

Die chinesische Regierung will die Institution unter ihre Kontrolle

bringen. Deshalb hat sie ihre Äußerungen über die Reinkarnation sogar als

„Blasphemie“ bezeichnet.

Dalai Lama: Ich kann mit Gewissheit sagen, dass mein

Wissen über den Buddhismus um einiges besser ist als das ihrige. (lacht)

Trimondi: Die kommunistische Partei Chinas ist daran interessiert, einen

Kinder Dalai Lama zu haben, den sie indoktrinieren kann und der nach ihrer

Pfeife tanzt. Sie fragen nicht nach den mystisch-politischen Absichten des

tantrischen Ritualwesens, das die Realisierung eines lamaistischen

Weltenimperiums anstrebt. Der Dalai Lama wartet mit seiner Entscheidung ab,

ob er als Kind inkarnieren will, wie sich die Lage in China entwickelt.

FAZ: In Ihren

Instruktionen zur Wiedergeburt haben Sie festgelegt, dass die Tibeter

darüber entscheiden sollen, wenn Sie das Alter von 90 Jahren erreicht

haben. Halten Sie an dem Zeitplan fest?

Dalai Lama: Wir beginnen jetzt schon mit der Arbeit.

Wahrscheinlich Ende dieses Jahres werden einige Diskussionen geführt

werden. Wir werden Leute zusammenbringen und ihre Meinung hören. Dann nach

einem oder zwei Jahren werden wir fertig sein, und ich werde mit den

höchsten Geistlichen zusammentreffen, um auch ihre Meinung anzuhören. Als

14. Dalai Lama bin ich populär und habe nie Schande über mich gebracht. Mir

wäre es lieber, wenn die Tradition des Dalai Lamas mit einem solchen

populären und recht guten Dalai Lama enden würde.

Trimondi: Der Dalai Lama weiß, dass, wenn er, wie es die Tradition

vorschreibt, als Kind wiedergeboren wird, seine Institution in Gefahr ist.

Mehrere junge Dalai Lamas der Vergangenheit wurden ermordet oder starben

vor dem Erwachsenwerden. In der Zwischenzeit, bevor der neue Dalai Lama

volljährig ist, wurden die politischen und religiösen Aufgaben von einem

„Regenten“ geführt. Diese waren häufig in blutige politische Machtspiele

verwickelt. Das Inkarnationssystem ist also sehr anfällig und fragil.

Deswegen hat man schon vor einigen Jahren darüber diskutiert, ob es durch

ein Übertragungssystem abgelöst werden kann, bei dem der Dalai Lama seinen

Nachfolger noch zu Lebzeiten als Nachfolger designiert. Von ihm auserkoren

war Ogyen Trinley, der 17. Gyelwa Karmapa von der Kagyü Sekte. Dieser war jedoch in verschiedene Skandale

verstrickt, insbesondere

Geldwäsche und illegal erworbenes Land, das für Inder bestimmt war.

Außerdem gilt es als Fakt, dass Ogyen Trinley engste Kontakte zu den Chinesen unterhält.

Der Dalai Lama trat, als das publik wurde, mit dem jungen Karmapa nicht mehr in der Öffentlichkeit auf, aber er

wandte sich auch nicht gegen ihn. Offensichtlich weiß er nicht, wenn er als

seinen Nachfolger designieren soll, während die kommunistische Partei

Chinas am alten Inkarnationssystem festhält. Ogyen

Trinley wäre jedoch der ideale

Verbindungskandidat zwischen westlichem und chinesischen

Lamaismus. Das könnt im Interesse des Gesamtsystems eine Option sein, so

dass die Chinesen auf die Benennung einer neuen Inkarnation

verzichten.

FAZ: Aber einige Ihrer

Anhänger dürften traurig sein, wenn Sie das hören. Lassen Sie nicht die

tibetischen Buddhisten im Stich?

Dalai Lama: Nein. Ich sage immer: Es gibt auch keine

Reinkarnation Buddhas, aber seine Lehre ist nach 2600 Jahren noch hier. Das

gilt auch für viele tibetische Meister. Keine Reinkarnation, keine

Institution, aber ihre Lehren gelten immer noch. Es braucht dazu keine

Institution.

Trimondi: In der Tat gibt es das institutionalisierte Inkarnationssystem im

ursprünglichen Buddhismus nicht. Es erwies sich jedoch für die Lamas als sehr hilfreich, um sie auf

ihren Thronen zu halten. „Wieder und wieder Reinkarnation, die gleiche

Person und der Rest von uns soll eine

Reinkarnation in höheren Verkörperungen erhalten, wenn wir der Lama

Doktrin folgen. Das wird natürlich noch viele ‚Lebenszeiten‘ dauern.

Sehr praktisch für die Lamas und eine lange ‚Durststrecke‘ für den Rest von

uns.“ – so beschreibt die Aussteigerin Chris Chandler die lamaistische

Reinkarnationspraxis.

FAZ: Aber emotional wird

es schwierig für die tibetischen Buddhisten.

Dalai Lama: Das ist, ehrlich gesagt, ein feudalistisches

Denken. Aber das wird sich ändern. Am Anfang werden sie emotional sein.

Aber solange ich lebe, kann ich ihnen noch das Gehirn waschen. Mit

Argumenten, nicht mit Unterdrückung, wie es die Kommunisten tun. (lacht)

FAZ: Sie haben die

Kulturrevolution erwähnt, die vor fast genau 50 Jahren begann. Sie haben

einmal von einer „halben Kulturrevolution“ gesprochen, die in Tibet

herrsche. Was meinten Sie damit?

Dalai Lama: Das war vor der Krise im Jahr 2008, als der

damalige Parteisekretär scharfe Kontrollen des Glaubens und der Religion

eingeführt hat und politische Umerziehung in den Klöstern. Wegen der

starken Kontrolle gab es viel geistigen Widerstand.

Trimondi: Im Jahre 2008 kurz vor Beginn der olympischen Spiele in Peking gab

es einen Aufstand von Anhängern des Dalai Lama, der zu extrem gewaltsamen

Szenen führte und bei dem vor allem chinesische Zivilpersonen die Opfer

waren. Vieles deutet darauf hin, dass die Revolte von Dharamsala

aus gesteuert wurde. Als sie von chinesischer Seite niedergeschlagen war,

begann eine, wahrscheinlich ebenfalls von Dharamsala

inszenierte, Suizid-Serie. Mit ihren spektakulären

Selbstverbrennungen protestierten vor allem junge Mönche sowohl für ein

freies Tibet als auch für die Rückkehr des Dalai Lama.

Ebenso in diesem Fall hat sich der

Religionsführer ethisch nicht korrekt und un-buddhistisch

verhalten. Zwar gab es von ihm am 13. 06. 2013 kurz vor seinen

Deutschlandbesuch eine Distanzierung von den „Märtyrer-Aktionen“ in der

Wochenzeitung „Die Zeit“. „Was diese jungen Leute tun, hilft nicht.“ –

sagte dort der Dalai Lama in einem Interview. Aber Monate lang hatte er,

trotz internationaler Aufforderungen und obgleich der Buddhismus nicht nur

das Töten sondern auch den Suizid verbietet, die Selbstverbrennungen

keineswegs verurteilt, sondern erklärt, er könne nichts dazu sagen, um nicht

die Familien der Opfer zu beleidigen. Dutzende junger Mönche kamen so auf

schreckliche Weise ums Leben. Dabei hätte ein einziges, klares Wort die

Tragik vermeiden können, denn der Dalai Lama gilt für seine tibetischen

Anhänger als lebender Gott auf Erden. Erst als die spektakulären

Selbstverbrennungen nicht den Erfolg hatten, den Westen die gegen China zu

mobilisieren, sondern als im Gegenteil die Kritik am Dalai Lama immer

lauter wurde, kam es zu einer Distanzierung von seiner Seite. Danach hörten

die Suizide der Mönche sofort auf.

FAZ: Und wie ist die

Situation jetzt, im Vergleich zu 2008?

Dalai Lama: Im Vergleich dazu ist die Situation allgemein

besser. Aber die Autonome Region Tibet steht immer noch unter strikter

Kontrolle. In den Gebieten Amdo und Kham, also in Siedlungsgebieten der Tibeter in den

benachbarten Provinzen, ist die Lage besser. Aber das spiegelt nicht immer

die Anweisungen der Zentralregierung wider. Sogar von Bezirk zu Bezirk kann

die Lage unterschiedlich sein. Manchmal kommt ein neuer Funktionär, und die

Lage ändert sich schlagartig. Es ist sehr schwer vorauszusehen.

Trimondi: Die Kommunistische Partei Chinas fördert seit

einigen Jahren großzügig den Tibetischen Buddhismus,

wenn sie davon überzeugt ist, dass sie die Kontrolle über die Abläufe und

Institutionen hat. Sie fragt nicht nach den problematischen Inhalten dieses

okkulten Systems, sondern baut Klöster, unterstützt Großveranstaltungen und

lässt den von ihr bestimmten Panchen Lama durchs

Land ziehen, um dort Lehrvorträge, Riten und Großveranstaltungen

durchzuführen, wie zum Beispiel das Kalachakra

– Tantra - Ritual.

Die offizielle Internet Zeitschrift „Fenster zu China“ schreibt: „Der 11. Panchen Lama Bainqen Erdini Qoigyijabu trifft für

das Kalachakra-Ritual in Xigaze

im südwestchinesischen Autonomen Gebiet Tibet ein, 21. Juli 2016. Die

ersten tantrischen Kalachakra Instruktionen, die

vom 11. Penchen Lama Bainqen

Erdini Qoigyijabu

gehalten wurden, haben offiziell begonnen. Das Kalachakra

(Das Rad der Zeit) Ritual beinhaltet eine Reihe von tantrischen Lehren und

von Gurus gegebenen Einleitungen, um den Buddhisten im Lebenszyklus zu

helfen.“

Der

Panchen Lama bei der Durchführung des Kalachakra Tantra Rituals

Wir sind in diesem

Interview schon mehrmals auf das Kalachakra

– Tantra, das höchste Ritual des Tibetischen Buddhismus zu

sprechen gekommen. Wie wir ausführlich in unserem Buch Der

Schatten des Dalai Lama nachweisen, ist in diesem Ritual ein

Weltherrschaftsanspruch des so genannten Adi-Buddhas codiert und offen

ausgesprochen. Erreicht werden soll dieses Ziel unter anderem durch einen

apokalyptischen Krieg, bei dem sich am Ende Buddhisten und Hindus auf der

einen Seite und Muslime auf der anderen Seite als Todfeinde

gegenüberstehen. Diese kriegerische Doomsday-Vision

und das im Tibetischen Buddhismus gepflegte kultisch-magische Denken wurden

von Nazis, Neonazis, Faschisten, Bolschewiken (Siehe: Rotes Shambhala)

und Terroristen zur eigenen Ideologiebildung benutzt. Jetzt von den

Chinesen gefördert, verspricht das nichts Gutes, denn das Kalachakra

– Tantra ist ein Kriegsritual (Siehe: Ein

Kriegsritus des Dalai Lama ), auch wenn es im Westen als

wichtiger Beitrag zum Frieden und in China als „Bewältigung des

Lebenszyklus“ präsentiert wird. „Wie friedlich

und harmonisch ist die Welt denn geworden, seit die tibetischen Lamas und

ihr ‚Buddhismus‘ von Tibet aus auf den Rest der Welt losgelassen wurden?

Wie friedfertig sind die Plätze, wo sie die meisten ihrer Zentren gebaut

haben. Tibetische Tantras haben nichts mit Frieden zu schaffen, sie sind

dazu da, Chaos hervorzubringen, ‚geordnetes Chaos‘ wie Chögyum

Trungpa [ein tibetischer Lama] es zu bezeichnen

pflegte.“ – schreibt Ex-Tibetan-Buddhist Chris

Chandler.

Nach lamaistischem

Verständnis ist es nicht bedeutsam, welche „menschliche Person“ dieses

Ritual durchführt. Das tibetische System kennt die Institution eines Tulkus, eines übernatürlichen Wesens, das sich in

mehreren Lamas inkarnieren und aufteilen kann. So erfüllt der Panchen Lama ebenso wie der Dalai Lama den Auftrag des

transpersonalen Adi-Buddhas, der höchsten monotheistischen (!) Instanz des

tibetischen Systems.

FAZ: Was halten Sie von

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping?

Dalai Lama: Auch er ist schwer zu durchschauen. Er kommt

aus einer buddhistischen Familie. Ich kannte seinen Vater, Xi Zhongxun. Er war ein guter

Freund des damaligen Pantschen Lamas. Auch er musste während der

Kulturrevolution Leid ertragen. Xi Jinpings Denken ist realistischer, aber es gibt eine

Menge Widerstand im Establishment. Vor zwei Jahren hat er öffentlich

gesagt, Buddhismus sei ein wichtiger Teil der chinesischen Kultur. Etwas

Ähnliches sagte er auch in Neu-Delhi. Das ist überraschend, ein

kommunistischer Anführer, der etwas Nettes über eine Religion sagt, oder

nicht?

Trimondi: In der exiltibetischen

Community wird Xi Jinping als möglicher Ansprechpartner für

eine Zusammenarbeit in politischen und religiösen Fragen gesehen. Der

Staatschef fördert die Religionen in China, um das Volk zu erziehen. Es

gibt Gerüchte, die ihn als Buddhisten darstellen. Er selber erzählt, dass ihn

in seinen jungen Jahren die Mysterien des Buddhismus und die östlichen

Kampfkünste fasziniert hätten. In China existieren sogar Gruppierungen,

die „Xi“ als die Inkarnation eines Buddhas

verehren. (Siehe: Monks revere Xi-Jinping: A reincarnation of the Buddha)

FAZ: Also ist die Lage in

China nicht so schlecht?

Dalai Lama: Die wirtschaftliche Situation ist im Vergleich

zu der Zeit vor 1959 besser. Aber innerlich sind die Menschen sehr unglücklich.

Sie leben in ständiger Angst.

Trimondi: Es ist natürlich an den Haaren herbeigezogen,

dass in China alle Menschen unglücklich sind und in ständiger Angst leben,

auch wenn es in diesem System nicht demokratisch vor sich geht. Das könnte sich

jedoch ändern, wenn die Kommunistische Partei Chinas lamaistische Ideen und

Visionen übernimmt und mit den Lamas kooperiert. Die politische Geschichte

Tibets ist der beste Beweis hierfür.

FAZ: Befürchten Sie, dass

die Tibeter ohne Ihre Führung zu Gewalt greifen könnten?

Dalai Lama: Das ist möglich. Tatsächlich hat ein Tibeter

mir schon vor 15 bis 20 Jahren gesagt, dass die Leute über 40 das Gefühl

hätten, es ginge ihnen besser etwa im Vergleich zur Zeit der

Kulturrevolution. Viele unter 40 seien unglücklich. Sie sagten, solange der

Dalai Lama da ist, müssen wir uns an sein Prinzip der Gewaltlosigkeit

halten. Danach müssen wir selbst denken. Dann erklärte ich ihm, es gehe

nicht darum, meinem Rat zu folgen. Mein Denken folgt nur der Realität.

Gewalt ist unberechenbar und hat negative Folgen.

Trimondi: Gewalt ist Teil der tibetischen Geschichte und Kriegsideologien und

Kriegsgötter sind fundamentale Inhalte des gesamten Systems. (Siehe: Gewalt, Töten

und Gerechte Krieg im Buddhismus )

FAZ: In der Vergangenheit

war der Widerstand der Tibeter schon einmal gewalttätig. Die CIA bildete

einst Tibeter für den bewaffneten Widerstand aus. Auch Sie wurden in der

Presse damit in Verbindung gebracht. Wie rechtfertigen Sie das?

Dalai Lama: Als ich im Jahr 1956 in Indien war, bestanden

meine älteren Brüder darauf, dass ich nicht zurückkehren sollte. Dann hörte

ich, dass mein ältester Bruder, der ein paar Jahre in Amerika verbracht

hatte, Verbindungen zu einem CIA-Agenten hatte. Ich entschied mich

zurückzukehren. Das war im Jahr 1957. Dann gab es im Jahr 1958 einen

Aufstand in Tibet. Ich hörte, dass einige Leute von der CIA ausgebildet

worden waren. Ich hatte damit nichts zu tun. Als ich im März 1959 Südtibet erreichte, sah ich einige Tibeter mit Bazookas

und anderen Waffen. Ich dachte, ein paar Bazookas bringen nicht viel.

(lacht) Als ich Indien erreichte, hörte ich wieder, dass in dem Gebiet von

Mustang sich eine Art Guerrilla-Organisation

gebildet hatte. Das war strikt geheim. Ich war da außen vor. Mein älterer

Bruder, eine recht kontroverse Figur, machte das. Ich hatte damit nichts zu

tun.

Trimondi: Natürlich war der Dalai Lama bestens über die Aktivitäten seines

Bruders informiert, den er jetzt zum Schuldigen stempelt. Der japanische

freie Journalist und ehemalige Herausgeber des Japan Times Weekly Yoichi Shimatsu hierzu: „Die

Guerilla Aktivitäten wurden durch die Exilregierung in Dharamsala

gebilligt, deswegen wurden sie auch später in die indische Armee als

‚Special Frontier Forces’

integriert, die auch als ‚Tibetische Armee’ bekannt war. Während die Agency

die Guerilla Operationen plante, unterstützte und durchführte, legten die

höher gestellten amerikanischen Beamten jede wichtigere Entscheidung der

Regierung in Dharamsala zur Genehmigung vor. In

meinem Karmapa-Video, habe ich eine Aufnahme von

der Front der Pokhara Hotels gemacht, wo die CIA

und die tibetische Exilregierung ihre Meetings abhielten, um ihre Pläne für

den Guerilla Krieg zu diskutieren. Als Oberhaupt der Exilregierung trug der

Dalai Lama die direkte Verantwortung für all diese Entscheidungen.“ Siehe

ausführlich: Der Dalai Lama und

die CIA

FAZ: Gibt es Umstände, unter

denen die Anwendung von Gewalt Ihrer Ansicht nach legitim ist?

Dalai Lama: Wenn die Umstände so sind, dass es keine

andere Wahl gibt, und Mitgefühl die Motivation ist. Es gibt solche

Geschichten in Buddhas eigener Historie. Um 499 Händlern das Leben zu

retten, tötete er einen Händler. Er kalkulierte: Die Sünde, eine Person

getötet zu haben, kann ich aushalten. Wenn ich es nicht tue, dann wird er

499 töten. Erstens werden so 499 Menschen sterben, zweitens wird er die

Sünde tragen, 499 Menschen getötet zu haben. Also entschloss Buddha sich,

die Person zu töten. Es sieht aus wie Gewalt. Aber die Motivation ist

Mitgefühl. Diese Unterscheidung machen wir also. Theoretisch können wir das

zwar erklären, praktisch ist es aber besser, jede Gewalt zu vermeiden. Das

ist sicherer. Wie mein Freund George W. Bush: Seine Motivation war sehr

aufrichtig. Er wollte Demokratie in den Irak bringen. Eine Person

eliminieren. Er benutzte Gewalt. Die Folgen waren negativ. Gewalt ist

unberechenbar. Deshalb besser keine Gewalt.

Trimondi: Seit den

Ereignissen des 11/9 gewinnt die Debatte über die Legitimation zu töten

auch unter Buddhisten mehr und mehr an Aktualität. Viele von ihnen haben

schon damit begonnen, tödliche Schläge gegen Terroristen und

„Schurkenstaaten“ zu legitimieren, und stellen damit das Prinzip der

absoluten Gewaltlosigkeit in Frage. „Wir können nicht nur der Fußabtreter

sein!“ – meint Gehlek Rinpoche,

ein in den USA lehrender tibetischer Lama – „Als Buddhisten können wir

keiner Fliege etwas zuleide tun, aber wenn die Fliege leidende Wesen

verletzt, dann müssen wir das stoppen.“ Gehlek

sieht in der Tötung von Terroristen eine ethische Verpflichtung, denn es

gelte die Übeltäter, „vor schlechtem Karma zu retten. Wenn man zulässt,

dass sie töten, dann lässt man auch zu, dass sie viele, viele Leben lang

[als Wiedergeborene] mit Leid verbringen. Sie zu verfolgen, ist kein Akt

der Rache, nicht einmal der Gerechtigkeit. Wir schützen sie und uns.“

Aus Mitgefühl zu töten, kann sogar die Weihe eine Bodhisattva-Gelübdes

erhalten. Ein „Bodhisattva“ ist ein Buddha,

der gelobt hat, in dieser Welt Leiden zu verhindern und der deswegen darauf

verzichtet, in das Nirwana (Nicht-Seins) einzutreten. „Eines dieser Gelübde

besteht darin, dass du grundsätzlich töten musst, wenn es zu zum Wohle

anderer ist.“ – meint Nicholas Ribush, Leiter des

Lama Yeshe Archivs. „Wenn du das nicht tust, hast

du das Gelübde gebrochen.“ – was

nach buddhistischer Weltsicht grausamste Höllenstrafen zur Folge hat. Durch

das Bodhisattva-Gelübde wird das

Töten jedoch sakralisiert und es entsteht diese

gefährliche Typologie des „Heiligen Kriegers“,

des japanischen Samurai oder des tibetischen Dharma-Warriors

– das buddhistische Pendant zum islamischen Mujaheddin und

christlichen „Gotteskrieger“ oder Kreuzritter.

Für viele Buddhisten wie für den Dalai Lama ist die Gewaltfrage im Kern

schon gelöst. „Gewalt ja, aber unter bestimmten Bedingungen“ heißt das neue

Credo, welches das alt ehrwürdige buddhistische Glaubensbekenntnis.

„Niemals Gewalt!“ abgelöst hat. So ist die ehemals hochgeschätzte

buddhistische Erkenntnis, dass der „Feind“ nichts anderes sei, als das

Spiegelbild der eigenen falschen Gefühlslage, eine Doktrin, mit welcher die

Buddhalehre im Westen groß wurde, mehr und mehr

im Schwinden begriffen. Buddhisten verhalten sich zunehmend wie andere

Menschen auch: Wo gebissen wird, da muss zurückgebissen werden. Doch es

gibt noch Vertreter dieses Glaubens, die den neuen Trend nicht mitmachen

wollen und die konsequent und unbeirrt an der Tradition der Gewaltlosigkeit

festhalten. Einer von ihnen kommt aus einem Land, in dem sich buddhistische

Mönche aus Protest gegen den Krieg selber verbrannten und dadurch ein

nachhaltiges Fanal des Friedens in der ganzen Welt gesetzt haben. Es ist

der Vietnamese Thich Nhat

Hanh, ein Vertreter des engagierten Buddhismus.

Er geht heute, im Gegensatz zum XIV. Dalai Lama, keinen Jota von seiner

pazifistischen Grundhaltung ab. In einem Interview mit dem Titel „Was ich

über Osama bin Laden sagen würde“ erklärt er: „Jegliche Form der Gewalt ist

Ungerechtigkeit. Das Feuer des Hasses und der Gewalt kann nicht dadurch

gelöscht werden, indem mehr Hass und Gewalt in das Feuer geschüttet wird.“

Auch nach seiner Abdankung wird der ehemalige Präsident George W.

Bush vom Dalai Lama auf seiner Texas Ranch besucht: „Wie mein Freund George

W. Bush: Seine Motivation war sehr aufrichtig. Er wollte Demokratie in den

Irak bringen. Eine Person eliminieren. Er benutzte Gewalt. Die Folgen waren

negativ. Gewalt ist unberechenbar. Deshalb besser keine Gewalt.“ – sagt der

Religionsführer in dem Interview. Mittlerweile wird immer offenkundiger,

dass der Irak-Krieg eine Katastrophe, unter anderem die Flüchtlingskrise,

ausgelöst hat, die den gesamten Nahen Osten ins Chaos stürzte und von da

aus nach Europa übergreift. Die Stimmen, dass George W. Bush und Tony Blair

Kriegsverbrecher sind, die zur Verantwortung gezogen werden müssen, werden

immer lauter. Dennoch hält der Dalai Lama seinem Freund Bush die Treue auch

wenn er rückblickend, die Gewalt im Irakkrieg verurteilt. Das aber war

nicht immer so:

Die Statements des Dalai Lamas zur Terror-Bekämpfung und zum zweiten

Irak-Krieg waren jedenfalls so vieldeutig, dass sie die Journalistin Laurie

Goodstein dazu veranlassten, in der New York

Times einen Artikel mit dem Titel „Der Dalai Lama sagt, der Terror

verlange eine gewaltsame Antwort“ zu veröffentlichen. Das wurde später von

einem exiltibetischen Beamten dementiert. Ob ein Missverständnis oder

nicht, feststeht, dass sich der tibetische Religionsführer auf keinen Fall

wie damals der Papst auf eine aktive und engagierte Friedenpolitik in der

Irak-Frage festlegen wollte. Es wäre zu früh zu sagen, ob die

amerikanisch-britische Besetzung ein Fehler gewesen sei, erklärte er 2003

ausweichend in einem Interview: „Ich glaube die Geschichte wird darüber

urteilen.“ Der Korea-Krieg und der Zweite Weltkrieg hätten immerhin dazu

beigetragen, den „Rest der Zivilisation und die Demokratie zu schützen.“

Als Gegenstrategien wurden von ihm keine Appelle an die „Regierungen der

Willigen“ oder Solidaritätserklärungen mit der UNO oder Aufrufe zu den

weltweiten Anti-Kriegs-Demonstrationen verfasst, sondern sein „Protest“

erschöpfte sich mehr oder weniger in abstrakten Friedensbekenntnissen und

schlaffen Gebetsaufforderungen, wie der Folgenden: „Alles was wir tun

können ist, für den graduellen Abbau der Kriegstradition zu beten. Ich weiß

aber nicht, ob unsere Gebete von irgendeiner praktischen Hilfe sind.“

Diese Vogel-Strauß-Politik blieb nicht unbemerkt und wurde in den mehreren

Journalisten mit Befremden kommentiert. Einer davon war der bekannte

amerikanische Historiker Howard Zinn: „Ich habe den Dalai Lama immer wegen

seiner Plädoyers für Gewaltlosigkeit und seiner Unterstützung der

tibetischen Rechte gegen die chinesische Okkupation bewundert. Aber ich

muss sagen, ich war enttäuscht, als ich mir seinen Kommentar zum Irak-Krieg

angesehen habe, denn das ist eine so offensichtliche und klare moralische

Angelegenheit bei der massive Gewalt gegen die Iraker ausgeübt wurde, was

Tausende von Toten zur Folge hatte.“ – sagte Zinn. Die Neue Zürcher

Zeitung kommentierte ironisch das Verhalten des Tibeters als die Taktik

„eines Interessenpolitikers, der weiß, wer ihm die Butter aufs Brot

streicht“. Das bestätigte auch der Journalist Adrian Zupp,

der im Bosten Phoenix einen Artikel

mit dem Titel veröffentlichte: „Was würde Buddha tun? Weshalb nimmt der

Dalai Lama nicht einen Kampf [für den Frieden] auf?“. Zupp

meint: „Wenn immer er auf dieses Thema [den Irak Krieg] zu sprechen kommt, ist

das innerhalb der Vorgaben der US-Antwort.“

Der Dalai Lama ist bekannt und geschätzt wegen seiner

pazifistischen Äußerungen, wegen seiner Plädoyers für Mitgefühl und

Menschlichkeit, für seine Frauenfreundlichkeit, für seine

Demokratiebekenntnisse. Es ist ihm gelungen, dieses Bild eines aufgeklärten

und reformfreudigen Religionsführers zu verbreiten. Das ist falsch! Er und

sein System sind ein Teil der Apokalyptischen Matrix,

die Ursache für den Krieg der Religionen, die Ursache für den Krieg der

Religionen.

Post Skriptum:

Die Interviews des Dalai Lama

aus den letzten Jahren tragen den Charakter von Rechtfertigungen, da sich

die Kritik an ihm und seinem System immer weiter verbreitet hat. Dennoch

gibt es noch Dutzende von westlichen

Journalisten, die ständig Elogen und Unwahrheiten über den Religionsführer

in den großen Medien verfassen. Artikel und Gespräche werden auf exakteste

vorbereitet, jede Frage und jede Antwort sind im Vorhinein festgelegt.

Aufgrund der zahlreichen Problemfelder, die mit seiner Person heute

verbunden werden, gibt er kaum noch spontane Interviews. Man versuchte

vermeidet diese zu vermeiden, wie beim Deutschland Besuch in Niedersachsen

September 2013, beziehungsweise werden Fragen im Vorfeld von Mitarbeitern

des Dalai Lama zensuriert. In einer offiziellen Mitteilung hatte damals der

Deutsche Journalistenverband solche Zensurversuche der Organisatoren

kritisiert. Darin heißt es, dass Journalistinnen und Journalisten ihr Ton-,

Bild- und Videomaterial vor einer Veröffentlichung zur Freigabe vorlegen

müssten. […] Außerdem sollten vor und nach den

Veranstaltungen keine Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden. Bei

Zuwiderhandlung würden die Aufnahmegeräte der Journalisten bis zum Ende der

Veranstaltung konfisziert.

Kritik an den

Akkreditierungsbedingungen begegnete der Veranstalter Ganden Shedrub Ling mit dem Hinweis, Journalisten würden

„lediglich zur Einhaltung höflicher und respektvoller Verhaltensregeln

angehalten“. Daneben solle vermieden werden, dass „potentielle und

außergewöhnliche Missgeschicke ,paparazzimäßig’“

in der Welt verbreitet würden. „Das ist der Versuch, die Berichterstattung

über den Besuch des Dalai Lama zu zensieren“, urteilte

DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken.

„Berichterstatter sollten keinesfalls diese Konditionen akzeptieren. Wenn

der Veranstalter nicht einlenkt, ist der Boykott der Berichterstattung die

einzig richtige Reaktion.“

Die Deutsche Presseagentur

(dpa), der Evangelische Pressedienst (epd) und der Norddeutsche Rundfunk hatten denn auch unter diesen Bedingungen eine

Berichterstattung erst einmal abgelehnt. Erst unter dem Protestdruck der

Medien wurden die peinlichen Akkreditierungsbestimmungen von tibetischer

Seite aufgehoben.

Quellen:

FAZ:

Dalai Lama Tenzin Gyatso

im Interview zur

Huffington Post: So vereinnahmen

Rechtspopulisten jetzt den Dalai Lama

Buddhismus

in China und Tibet – einen gesellschaftsverändernde Kraft?

Buddhist soft power – chinese style

Asia News: Monks revere Xi-Jinping: A reincarnation of the Buddha

Tibetan lamas collaborate with China

Der Lamaismus als ein Kultsystem

Aus dem Trimondi Online Magazine:

Der

Stern: Die zwei Gesichter des Dalai Lama – Der sanfte Tibeter und sein

undemokratisches System

Krieg, Terror und

Weltuntergänge im Lamaismus und Buddhismus

Die

Apokalypse des Dalai Lama – Kritische Thesen zum Kalachakra

Tantra

Buddha

gegen Allah

Gewalt, Töten

und gerechte Kriege im Buddhismus

Der Dalai Lama und

die CIA

Das Verhältnis

des XIV. Dalai Lama zur Religiösen Rechten Indiens

Lamaistische Doomsday-Prophezeiungen als Inspirationsquelle für

Nazis und Terroristen

Peinlichen

Freundschaften zu SS-Männern

SS-Mann und Bergsteiger Heinrich

Harrer – Mentor des Dalai Lama

Heinrich Harrer –

Trübes im Ozean des Wissens

Bouddhisme tibétain et nazisme – Le

cas Jean Marquès-Rivière

Rotes Shambala

Ein

Kriegsritus des Dalai Lama

Die

apokalyptischen Matrix, Ursache für den Krieg der Religionen

Die englische Version des Buches “Der Schatten des Dalai

Lama“ finden Sie unter:

The Shadow of the Dalai Lama –

Sexuality, Magic and Politics in Tibetan Buddhism

|